Quienes nacimos en el desierto tenemos una visión minimalista del entorno. Las inmensidades son nuestra extensión: las congregaciones de estrellas, de mar y de cerros. Para quienes habitan el sur, el verde es compañero y los ríos son sus venas. Somos un mosaico de genes y experiencias, de antigüedades y novedades, de viajes y estancias, de alegrías y dolores.

El desierto de Atacama es un territorio global: nitratos, cobre, litio, plantas, microorganismos y meteoritos están repartidos por el mundo. Gran parte de nuestra economía se basa en repartir pedacitos de Chile por el planeta.

Sin embargo, las cifras económicas no redundan en bienestar: el extractivismo deja una estela de efectos inconmensurables en las regiones y áreas donde se produce la explotación. Desde contaminación y altas tasas de cáncer, hasta la pérdida de identidad y patrimonio local. La sustentabilidad es una utopía en los territorios donde abundan tranques de relave y el paisaje ha sido desmembrado sin contemplación.

Vivir en regiones es ser diferentes. No somos poblaciones homogéneas, los del norte o los del sur, cada pueblo, cada ciudad tiene su particularidad, cada persona es única, cada vivencia es irrepetible.

El centralismo es un concepto y forma de vida difícil de desarraigar. Vivimos en un Santiago extendido. Incluso dentro de la misma Región Metropolitana hay múltiples santiagos, como un fractal de inequidad. Además, el centralismo es transversal: la estructura se replica en la relación de las regiones con sus capitales regionales, e incluso en su interior, donde hay núcleos humanos que segregan por ingresos y concentran oportunidades.

El centralismo invisibiliza a la diversidad de los habitantes del país. ¿Cuáles son los sueños de las niñas de Tirúa cuando llueve? ¿Qué piensan las abuelas de Lasana mientras preparan el té? La falta de reconocimiento y valorización de nuestra diversidad e identidad, incluyendo a los pueblos originarios, es parte importante de la desigualdad estructural de Chile. Esa desigualdad injusta e inaceptable, el motivo de las actuales movilizaciones sociales que buscan que la dignidad se haga costumbre.

¿Cómo construir este espacio llamado Chile que no reduce y banaliza, o incluso borra, la diversidad de lugares que lo componen? Una nueva constitución política es clave para ayudar a forjar este nuevo país: solidario, amable, justo. Un Chile con equidad de género, descentralizado y plurinacional.

Pero, ¿es posible alcanzar estos objetivos si la eventual convención constituyente utiliza el sistema de elección de diputados para elegir sus miembros? Por desgracia, la elección de representantes por distritos no garantiza que todas las voces del territorio tengan cabida. Se necesita representación de la diversidad para que este mosaico llamado Chile y su nueva constitución sean efectivamente nuestro lugar.

Este nuevo Chile se piensa a sí mismo. Chile no destruye su naturaleza. La cuida y la protege. Genera conocimiento y cultura local, se desarrolla de forma sustentable y sin concentrar recursos u oportunidades. Nos reconocemos en nuestras diferencias. Nos reencontramos en distintos caminos. Alejados del centro o como diría Violeta: al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia. Que las miradas estalladas de esta primavera no desaparezcan y se extiendan como luces de colores en los atardeceres de este nuevo Chile.

Científicos de la U. Austral trabajan en el desarrollo de hongos nativos para erradicar plagas y reemplazar a los plaguicidas químicos.

Según la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, RAP-AL, 102 de los 400 plaguicidas registrados y autorizados en Chile son altamente peligrosos para la salud y el ecosistema. Una problemática que ha despertado diversas consignas de quienes se han sumado a la lucha verde que se ha replicado en diversas partes del mundo y que un grupo de científicos de la Universidad Austral de Chile promete combatir a través de una innovadora propuesta.

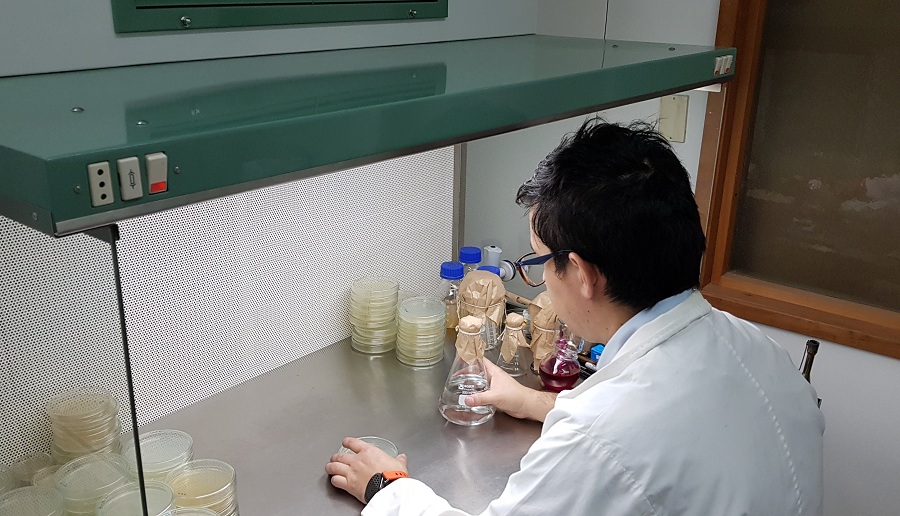

Se trata del proyecto Fondecyt Regular 1190390, cuyo objetivo es erradicar plagas forestales reemplazando el uso de insecticidas químicos por el método de control biológico con hongos. Una iniciativa que, según explica Cristian Montalva, académico del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, permite controlar plagas sin dañar el ecosistema.

Montalva explica que el control biológico es un método de control de plagas mediante el uso de un enemigo natural, el cual puede ser un depredador, un parasitoide o un patógeno. “Este infecta a su hospedero hasta causarle la muerte y, por consecuencia, reduce significativamente su población”, dice.

Explica que en el Laboratorio de Salud de Bosques de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACh, que enfoca sus investigaciones en el estudio de este método de control, analizan los hongos entomopatógenos, los que actúan como un parásito que mata o daña seriamente a insectos específicos.

Dice que la ventaja del uso de los hongos entomopatógenos radica en que estos se asocian a grupos específicos de insectos, lo que quiere decir que se utilizan contra un tipo de plaga determinada sin dañar a otros insectos beneficiosos para el ecosistema. Aclara que los hongos entomopatógenos que se utilizan en este proyecto corresponden a cepas nativas aisladas que pertenecen a las mismas zonas en las que se utilizan, por lo que no están introduciendo ningún hongo proveniente de fuera del país.

Los hongos entomopatógenos pueden ingresar a su hospedero de forma directa o indirecta. En la forma directa, la espora del hongo llega al cuerpo del insecto a través del viento o el agua, adhiriéndose a éste y produciendo la enfermedad.

La forma indirecta consiste en la ingesta de sustrato con la presencia del hongo, es decir, cuando la plaga se alimenta del follaje o cuando las esporas del hongo ingresan a través de aperturas naturales en el cuerpo del insecto. “Estas esporas requieren de una temperatura adecuada y alta humedad para activarse y producir la enfermedad, por lo que una vez que se ha desarrollado en el individuo éste es capaz de contagiar a su población, produciendo una gran mortalidad en esta, lo que llamamos epizootia”, explica el investigador.

En contraste, los insecticidas químicos utilizados actualmente para controlar plagas por lo general no son específicos, es decir, eliminan a diferentes grupos de insectos contaminando, además, el medioambiente y representando un peligro para el personal que los aplica.

Por otra parte, los insectos plaga muchas veces generan resistencia frente a estos insecticidas químicos, por lo que deben aplicarse más de una vez o utilizar otros insecticidas químicos.

El gorgojo del eucalipto es originario de Australia, sin embargo éste se introdujo accidentalmente en otras partes del mundo convirtiéndose en una grave plaga para el eucalipto.

Las larvas se alimentan de hojas jóvenes y provocan la caída prematura de las partes superiores de los árboles en un fenómeno llamado defoliación, mientras que los adultos se alimentan de los bordes de las hojas maduras, lo que perjudica el crecimiento del árbol. El daño aparece inicialmente como una quemadura del follaje de color café y eventualmente conduce a la destrucción de ramas y brotes jóvenes.

El impacto de la defoliación en la producción de madera es complejo, ya que depende de la edad del árbol, su estado de salud y los parámetros del suelo entre otros factores. “Los árboles maduros y saludables podrían ser más tolerantes a la defoliación: se ha predicho que en árboles de 10 años una defoliación del 75% y 100% produciría pérdidas de volumen de madera del 43% y 86%, respectivamente”, dice.

Sin embargo, el 20% de la defoliación de un eucaliptus de tres años de edad da como resultado una reducción significativa del crecimiento del tallo a solo un año de la caída prematura de sus hojas.

Todos los hongos entomopatógenos son capaces de producir una enfermedad en diferentes insectos, sin embargo, dentro de cada especie hay varias cepas de hongos. Por ello, para utilizar un hongo frente una plaga se tienen que hacer varios ensayos de patogenicidad. Esto para determinar qué cepa es la más virulenta en relación a la plaga del insecto objetivo. Los criterios utilizados para determinar qué cepa es más virulenta son el tiempo y la concentración de esporas requeridas para generar la enfermedad.

En definitiva, existen diferentes cepas de hongos entomopatógenos para controlar distintos grupos de insectos. Por lo tanto, para cada plaga de insecto existen diversas especies y cepas de hongos específicos, solo se requiere buscarlas y probarlas.

El uso de hongos entomopatógenos tiene una acción más lenta que la de un insecticida químico debido a que requiere enfermar al insecto para generar el control. Sin embargo, a diferencia de un insecticida químico que requiere constantes aplicaciones durante el tiempo, el efecto de estos hongos puede, en ciertos casos, mantenerse en el ambiente generando un control constante de la población de insectos.

Otra fortaleza de estos agentes de control es la inocuidad que presentan tanto para el personal que aplica el producto como para los diferentes usos que se le otorga al producto comercial, por ende las empresas que los utilizan pueden optar por diversos certificaciones medio ambientales.

Montalva dice que mediante este proyecto se aportará al control de la plaga en la zona sur de Chile, en la que ha sido más difícil la reducción de su población. Existe interés de parte de empresas forestales y propietarios por conocer y aplicar este método de control poco utilizado en Chile pero ampliamente exitoso en el mundo.

Información facilitará la identificación de los mecanismos moleculares que subyacen a las propiedades medicinales y nutricionales del maqui, entre otros factores.

Un equipo de investigación consiguió el primer borrador de la secuencia completa del genoma del maqui, hallazgo que permitirá entender qué lo hace ser “un súper alimento” además de permitir la implementación de programas de conservación.

“Con este borrador del genoma esperamos contribuir a establecer las bases para acelerar la investigación en maqui y sus aplicaciones”, señaló Adriana Bastías del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile. Ella es la líder del equipo compuesto también por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y de la Facultad de Medicina Norte de la cada de estudios, quienes consiguieron el primer borrador de la secuencia completa del genoma de maqui.

El maqui es reconocido por su alto poder antioxidante, tiene entre 5 y 6 veces más antocianos que el arándano y 10 más que la uva. En la medicina tradicional mapuche se destacan sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y astringentes, entre otras. De ahí la relevancia de estudiar en profundidad qué permite estas importantes características.

El equipo de investigadores extrajo el ADN genómico de las hojas de maqui recolectadas de árboles de la región de O’Higgins. Posteriormente lo secuenció utilizando el sistema NextSeq 550, un instrumento de última generación que permite establecer el orden exacto de las cuatro bases que forman la molécula de ADN.

Esta información permitirá conocer su potencial genético, qué tramos de ADN contienen genes y qué tramos transportan instrucciones regulatorias. Así se facilitará la identificación de los mecanismos moleculares que subyacen a las propiedades medicinales y nutricionales del maqui, sus características ecológicas, genéticas y químicas, además de ampliar la investigación sobre su cultivo.

“Se logró identificar 210.067 marcadores moleculares tipo microsatélites o secuencias cortas repetitivas de ADN, las que están compuestas de ADN no codificante y no son parte de ningún gen, sin embargo, se utilizan como marcadores genéticos por lo que proporcionan información sobre el nivel y distribución de variación genética”, analiza la Dra. Bastías, esta información permitirá la implementación de programas de conservación, que aseguren la preservación de la diversidad y viabilidad del maqui a largo plazo.

Actualmente la producción se basa en la recolección de frutos de plantas silvestres, pero la creciente demanda internacional aumentó la presión sobre las poblaciones naturales, convirtiéndola en una de las especies más sobreexplotadas en Chile. “El maqui tiene un enorme potencial comercial, el incremento de la demanda nacional e internacional del fruto hace necesario cambiar a la producción agrícola, este borrador de su genoma proporciona información valiosa para asistir, por ejemplo, programas de mejoramiento”, señaló la Dra. Bastías.

Las exportaciones han tenido un fuerte crecimiento en la última década, llegando a más de 424 toneladas en 2017 por un total del alrededor de 9,9 millones de dólares. Los principales destinos son Japón, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos, entre otros.

Asimismo, es utilizado para la elaboración de productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. “Disponer de su genoma, sin duda, será un fuerte impulso para pasar de la cosecha de poblaciones naturales a la producción agrícola sostenible, satisfaciendo las demandas de mercado, asegurando la implementación de un sistema de conservación efectivo de sus poblaciones naturales” finaliza la investigadora.

Una persona con presión arterial alta, enfermedad cardíaca u otros problemas cardíacos debe tener cuidado al seleccionar medicamentos para el resfriado y la gripe. Ciertos medicamentos, particularmente los que contienen descongestionantes, pueden elevar la presión arterial de una persona.

Las poblaciones pequeñas, la endogamia y las fluctuaciones demográficas aleatorias podrían haber sido suficientes para causar la extinción de los neandertales, sin el concurso de la presión ambiental o la competencia con los humanos modernos, según un estudio que publica este miércoles Plos One.

Los paleontólogos coinciden en que los neandertales desaparecieron hace unos 40 000 años, aproximadamente al mismo tiempo que humanos anatómicamente modernos comenzaron a emigrar hacia Oriente Próximo y Europa. Sin embargo, el papel que los humanos modernos pudieron jugar en la desaparición de los neandertales es un asunto discutido entre los expertos.

Los autores del nuevo estudio usaron modelos de población para explorar si pudieron haberse extinguido sin que concurrieran factores externos.

Para el estudio, los expertos usaron como parámetros datos existentes de poblaciones de cazadores-recolectores y desarrollaron modelos para poblaciones neandertales simuladas de diversos tamaños, desde 50 a 5000 individuos.

El siguiente paso fue simular para esos modelos los efectos de la endogamia y las fluctuaciones demográficas anuales en nacimientos, muertes y la proporción por sexos.

Además tuvieron en cuenta el llamado efecto Allee, que se produce cuando el tamaño de una población es tan reducido que la tasa de supervivencia y reproducción desciende.

El objetivo era ver si esos factores podrían causar un evento de extinción durante un periodo de 10 000 años, explica la revista en un comunicado. El resultado muestra que la endogamia, por sí sola, tenía pocas posibilidades de haber llevado a la extinción -solo ocurrió en el modelo con la población más pequeña-.

Empero, la influencia en la reproducción del efecto Allee, por el que un 25 % menos de mujeres neandertales dio a luz en un año, “pudo haber causado la extinción en poblaciones de hasta 1000 individuos”.

Así, las fluctuaciones demográficas, el efecto Allee y la endogamia “pudieron haber causado la extinción” en todos los tamaños de población de los que se hicieron modelos para un periodo de 10 000 años, agrega el comunicado.

El estudio también considera posible que los humanos modernos hubieran podido afectar a las poblaciones de neandertales de maneras que reforzaran el efecto Allee y la endogamia, pero eso no se refleja en los modelos.

Los autores consideran, según el comunicado, que los neandertales no desaparecieron por nuestra culpa y que podría haberse debido “simplemente a un golpe de mala suerte demográfica”.

La resistencia a los antimicrobianos (o farmacorresistencia) se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad.

La resistencia a los antimicrobianos es el término más amplio para la resistencia de diferentes tipos de microorganismos y abarca la resistencia a los medicamentos antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y fungicidas.

La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, como, por ejemplo, al tomar antibióticos para tratar infecciones víricas como el resfriado o la gripe, o al compartir el tratamiento con otros pacientes. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son otros factores que facilitan la aparición y la propagación de la farmacorresistencia. La falta de empeño de los gobiernos en la lucha contra estos problemas, las deficiencias de la vigilancia y la reducción del arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos y preventivos también dificultan el control de la farmacorresistencia.

¿Cómo se previene?

Taller de expertos, efectuado en Puerto Montt, abordó el repoblamiento y restauración de ecosistemas degradados (Mundo Acuícola).

El Dr. Julio Vásquez, académico del Departamento de Biología Marina y Director del Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, fue invitado a exponer en el reciente taller de expertos efectuado en Puerto Montt, dedicado a analizar avances y brechas de investigación e implementación para un enfoque responsable en acuicultura, repoblación y manejo de macroalgas desde la perspectiva del resguardo del patrimonio genético.

Cabe destacar que 6 de los expertos convocados en biología, ecología, genética y de administradores públicos, son exalumnos UCN.

El taller estuvo centrado en el resguardo del patrimonio genético de macroalgas de importancia comercial, en consecuencia, explica el Dr. Vásquez, “aquellas que están sometidas a intensa y frecuente cosecha. Muchas de estas especies, y en especial las algas pardas (“huiros”) están siendo cultivadas y trasladadas a distintos puntos de nuestra costa, sin mayores resguardos del efecto sobre la diversidad local donde estas son trasplantadas”.

Durante el taller, especialistas en genética de algas de las universidades de Los Lagos, Católica de Chile y Austral de Chile establecieron los necesarios controles y resguardos que deben tener estas actividades asociadas al repoblamiento y restauración de ecosistemas degradados.

Respecto de su conferencia, Julio Vásquez indica que se focalizó en revisar las estrategias de manejo y regulación de las cosechas que el Estado ha establecido durante los últimos 20 años, para la conservación de las poblaciones naturales de estos recursos marino. Esta revisión, precisa, “muestra que, a partir del año 2000 esta pesquería entra en un régimen de extracción, donde las fluctuaciones en los desembarques responden exclusivamente a la demanda internacional de biomasa para la extracción de ficocoloides (alginato)”.

La acción del Estado es ambigua y sus efectos son contradictorios, asegura, aludiendo a que favorece una política de protección del medio natural, a través de regulaciones de la actividad de los pescadores artesanales. Sin embargo, “junto a la no regulación de los precios de la materia prima y la falta de acceso a mejores equipamientos que incorporen valor agregado, no permiten transformar la configuración piramidal del negocio. De esta manera, los algueros recolectores están subordinados a la recolección y la cosecha permanente”.

Lo anterior, continúa, “se refleja en los niveles de los desembarques, haciendo de Chile el país de mayor extracción de algas pardas a nivel mundial, desde praderas naturales: 400.000 ton/año, lo que representa el 10% de la biomasa mundial para la extracción de biomoléculas.

La pesquería de algas pardas en el norte de Chile, asegura el Dr. Vásquez, presenta un elemento propio y característico del extractivismo: la reducción de las redes sociales y la intensificación de un ethos individualista y competitivo que genera desigualdad, segregación, como también efectos ambientales de sobreexplotación, disminución de la biodiversidad y contaminación por desechos.

Derriban árboles, transmiten patógenos y desplazan implacablemente a las especies autóctonas. Aníbal Pauchard, fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) en Chile, explicó el impacto de algunas de las especies exóticas nocivas más comunes en Latinoamérica.

Pueden devastar ecosistemas, aniquilar especies nativas y causar pérdidas cuantiosas a la economía.

El impacto de las especies invasoras se está agravando en América Latina, según señaló a BBC Mundo Aníbal Pauchard, fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencia Forestales de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad en Chile.

“Las especies exóticas invasoras están aumentando en las Américas y en particular en Sudamérica. Además, la actividad humana sobre el continente sudamericano va en aumento, con nuevos caminos, áreas de cultivos y ciudades lo que hace que el continente se vuelva más propenso a estas invasiones”, explicó el experto, quien es actualmente uno de tres codirectores del informe global sobre especies invasoras de IPBES, un organismo dependiente de la ONU.

“Sin duda, el cambio climático va a debilitar aún más la capacidad de las especies nativas para poder soportar la entrada y el impacto de estas especies invasoras”, agregó.

¿Cuándo una especie es considerada invasora?

“Las especies invasoras son especies exóticas, es decir de otras regiones o continentes, que el ser humano ha introducido en el ambiente, y que se reproducen en grandes números generando impacto para la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar humano“, explicó el experto chileno.

Pauchard seleccionó para BBC Mundo siete ejemplos de especies exóticas invasoras y dañinas que son emblemáticas en América Latina.

Fue introducido en el sur de Argentina y Chile y ocupa Tierra del Fuego, generando diques que destruyen los bosques nativos.

Los primeros 20 castores fueron introducidos en Tierra del Fuego por la armada de Argentina con la idea de que los habitantes locales iniciaran un comercio de pieles.

Pero ante la falta de depredadores naturales —como osos y coyotes— estos roedores semiacuáticos se han reproducido rápidamente y se estima que su población supera los 100.000 individuos.

El castor roe los árboles hasta derribarlos y los troza para construir su madriguera.

Si bien los árboles en América del Norte pueden crecer otra vez después de haber sido afectados por estos roedores, los de Sudamérica mueren luego de ser roídos por estos animales.

Pauchard cita como ejemplo la mimosa (Acacia dealbata), el retamo espinoso (Ulex europaeus) y el marabú (Dichrostachys cinerea).

“En Sudamérica hay muchas especies de plantas que fueron introducidas como ornamentales, forestales o para controlar la erosión”.

“Algunas de ellas crecen de manera descontrolada compitiendo con las especies nativas, causando daños económicos y aumentando la frecuencia de incendios”, señaló el experto.

La mimosa, por ejemplo, una planta originaria de Australia, fue introducida como planta ornamental para jardines por sus flores amarillas.

Pero el árbol es un gran superviviente. Crece rápidamente, se adapta a cualquier tipo de suelo y segrega una sustancia que dificulta el crecimiento de otras plantas en sus proximidades, por lo que las especies nativas no logran competir.

El retamo espinoso, originario de Europa, también compite con especies nativas por nutrientes, además de formar densos matorrales difíciles de erradicar y propagar incendios por ser muy inflamable debido a sus resinas.

En este grupo se encuentran el mejillón dorado (Limnoperna fortune), el caracol africano (Achatina fulica) y el caracol venenoso de mar (Rapana venosa).

“Se han introducido moluscos terrestres y marinos con múltiples impactos, desde la trasmisión de enfermedades como el caracol africano, hasta la destrucción de infraestructura como el mejillón dorado. Esto ocurre en toda Sudamérica”, afirmó Pauchard.

En el caso del mejillón dorado, se cree que esta especie originaria de China llegó a América del Sur a través del agua de lastre de embarcaciones transoceánicas.

El agua de lastre es el agua cargada en el puerto de origen que transporta un barco cuando viaja con las bodegas vacías para no darse vuelta en el mar. Cuando llegan a su puerto de destino los barcos descargan el agua liberando los mejillones.

El caracol gigante africano carga con diversos parásitos en sus tejidos y secreciones de baba. En contacto con las personas, los parásitos pueden causar diversas afecciones como la meningoencefalitis eosinofílica.

Estos moluscos ocluyen caños y tomas de agua para consumo humano, así como canales de riego y tomas en generadores de centrales eléctricas.

Los peces invasores son un problema en zonas costeras y cursos de aguadulce de Sudamérica.

El caso emblemático es el pez león (Pterois volitans), que fue introducido como pez de acuario y liberado en el Caribe y que actualmente está dispersándose hacia Sudamérica.

Es un voraz predador y debido a sus espinas exteriores, muy difícil de controlar.

Originario de Indonesia, está presente en el Atlántico desde mediados de los 80. La FAO señala que “el pez león es un verdadero espécimen exótico que llama la atención. De su cabeza emergen brillantes y venenosas espinas.”

“Su resistencia a los elementos es asombrosa. Sin un depredador natural que los mantenga a raya, el impacto del pez león en las poblaciones de las especies de peces nativos y las comunidades que dependen de ellas, ha sido devastador”.

Entre los ejemplos citados por Pauchard están la avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica) y el abejorro europeo (Bombus terrestres).

“Los insectos pueden ser de origen accidental o intencional. Avispas como la V. germanica se han introducido accidentalmente y son depredadoras de especies nativas y afectan el bienestar humano”, explicó Pauchard

La avispa chaqueta amarilla es originaria del norte de Europa. Cuando atacan una colmena en busca de miel y de polen, estas avispas llegan a desplazar a las abejas que la habitan, dejándola vacía. También se alimentan de frutas, por lo que dañan plantaciones de manzanas y otras especies. Y además son carnívoras, por lo que atacan al ganado e incluso a las personas. Su picadura es peligrosa, porque el veneno puede generar una reacción alérgica.

El abejorro europeo (Bombus terrestris) se ha expandido rápidamente en Chile provocando la reducción de la presencia del abejorro patagónico (Bombus dahlbomii).

Varios anfibios también se han vuelto invasores, compitiendo con las especies nativas y depredando la fauna nativa.

La rana toro (Lithobates catesbeianus) puede llegar a medir 20 cm.

Es una de las especies más nocivas por varios motivos: tiene un alto potencial reproductivo, las larvas producen secreciones tóxicas y por tanto carecen de depredadores naturales fuera de su área de origen, y puede transmitir patógenos.

Es originaria de América del Norte y se ha expandido debido a la cría en cautiverio para consumo humano y su uso como mascota.

Tiene un grave impacto en los ecosistemas, ya que reduce las poblaciones de especies nativas y transmite patógenos como el Batrachochytrium dendrobatidis, el hongo que ha causado el declive de anfibios a escala global.

El consumo de ejemplares nacidos en aguas contaminadas puede afectar a la salud humana.

Es una enfermedad que afecta a los anfibios (ranas y sapos) nativos de Sudamérica, originaria de Sudáfrica. Causa la muerte de los anfibios y ha generado el declive mundial de este grupo.

Se estima que de las cerca de 500 especies que están en caída por esta plaga, más de 400 viven en América Latina.

La quitridiomicosis ataca la piel de los anfibios e impide el correcto balance de agua, sales y minerales, generando un fallo cardíaco en los animales.

También puede interrumpir la respiración de la piel y producir toxinas que alteran la respuesta inmunológica.

El aumento de la amenaza de las especies invasoras se deben a que el comercio internacional ha crecido exponencialmente en las últimas décadas en Sudamérica y en el mundo, aumentando así la entrada de especies para cultivos, crianza de animales, acuicultura, mascotas, y también las introducciones accidentales de insectos, hongos patógenos y microorganismos, según explicó Pauchard.

“El transporte aéreo, terrestre y marítimo es el vector que permite la llegada de nuevas especies tanto intencionales como accidentales“.

Cada país debe adoptar una estrategia de bioseguridad que incluya controles prefrontera y respuestas rápidas apenas se detecta una especie potencialmente invasora, afirmó el experto de Chile.

Y la ciencia ciudadana también puede jugar un papel importante.

¿Qué podemos hacer en nuestros propios países para ayudar a combatir las especies exóticas dañinas?

“Lo más importante es que cada ciudadano debe exigir a las autoridades ambientales de sus países que consideren a las especies invasoras como un problema importante para la biodiversidad y el bienestar humano y que implementen estrategias nacionales para controlarlas”, señaló Pauchard.

Y también debemos evitar la introducción y propagación de nuevas especies.

En ese sentido, “las recomendaciones más simples incluyen preferir especies nativas para plantar en nuestros jardines, no comprar semillas en internet, y evitar la liberación de mascotas y especies de acuario en ambientes naturales“.

“Hay muchas historias trágicas de cómo liberaciones de especies, para evitar su sufrimiento, terminan causando un impacto desastroso en la biodiversidad de un lugar. En estos casos, es importante que pidan consejo a su veterinario”.

Era un secreto a voces, pero se ha ido confirmando: Chile es uno de los países en el mundo donde se paga más dinero por medicamentos, llegando a un 2,02% por sobre el promedio global.

Así lo confirmó el proveedor de atención médica digital Medbelle, que desarrolló un índice comparativo en 50 países en que se buscó revelar las diferencias de costo de algunos de los fármacos más ampliamente reconocidos por los médicos e indispensables en el día a día de los ciudadanos.

El estudio comparó el precio de 13 medicamentos farmacéuticos prevalentes dólar por dólar, sin importar si se pagan directamente del bolsillo del paciente o por su sistema de salud.

Los medicamentos elegidos para la comparación abarcan una variedad de condiciones comunes; desde enfermedades cardíacas y asma, hasta trastornos de ansiedad y disfunción eréctil. Se incluyeron los precios medios tanto del compuesto de la marca como de sus versiones genéricas, para tener un perfil completo de cada medicamento. Por último, se normalizó el tamaño de la dosis para que el precio fuera comparable.

El experto en química, dirige el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello, en otros proyectos de ciencia de frontera, desarrolla investigación que une la biología computacional con la astroquímica y la astrobiología. En este nuevo capítulo de Homo Science -el programa científico conducido por el Editor General de El Mostrador, Héctor Cossio- el profesor González Nilo cuestiona, a través de la evidencia que proporciona el estudio de organismos extremófilos, si el agua sigue siendo el elemento vital para la vida, al considerar que algunos de estos, como los tardígrades u «Osos de agua», ya han pasado la prueba de fuego al sobrevivir en el espacio exterior.