Archivo de la categoría: Noticias

Un grupo de científicos chilenos reveló un nuevo mecanismo que explica por qué se mueven las células, según informa la Universidad de Chile.

El movimiento de las células durante el desarrollo embrionario es fundamental para comprender cómo se establecen los tejidos y órganos y, en consecuencia, cómo surge la forma en los seres vivos.

Por eso, conocer los mecanismos en que las células se organizan en este proceso de formación inicial y explicar las leyes que hacen que éstas se muevan en grupo hacia un lado y no hacia otro es crucial para entender los orígenes de los seres vivos y de paso, también, el origen y progresión de otros procesos como la de afecciones patológicas como el cáncer, donde las células también realizan movimientos migratorios para colonizar otros órganos.

Esto explica la importancia del descubrimiento que acaba de realizar un equipo multidisciplinario del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, que revela, por primera vez, las leyes físicas que explican por qué ciertas células embrionarias se mueven hacia los bordes de otras células más grandes, en un período previo a que ambas entren al proceso de diferenciarse para crear órganos o tejidos.

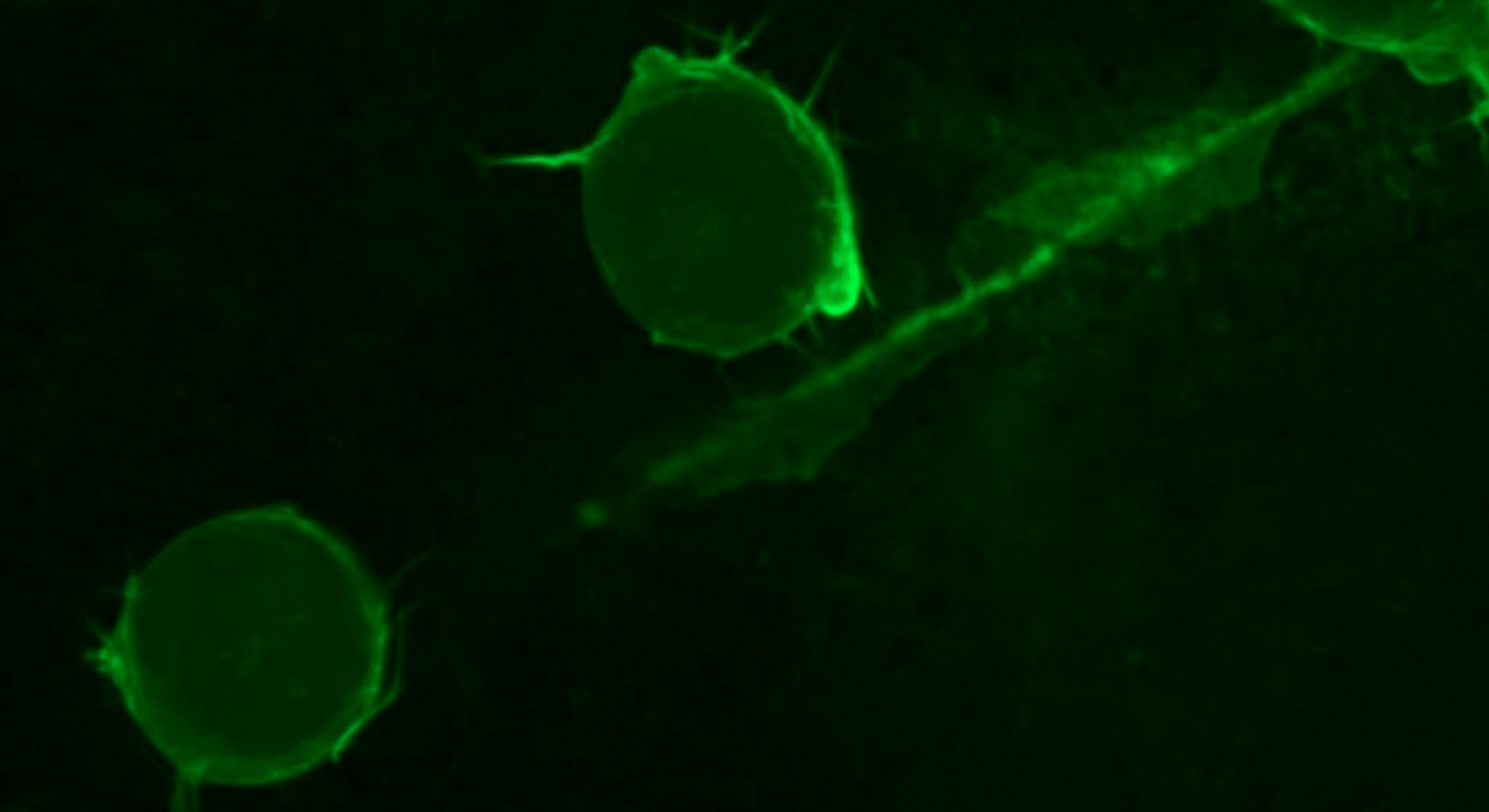

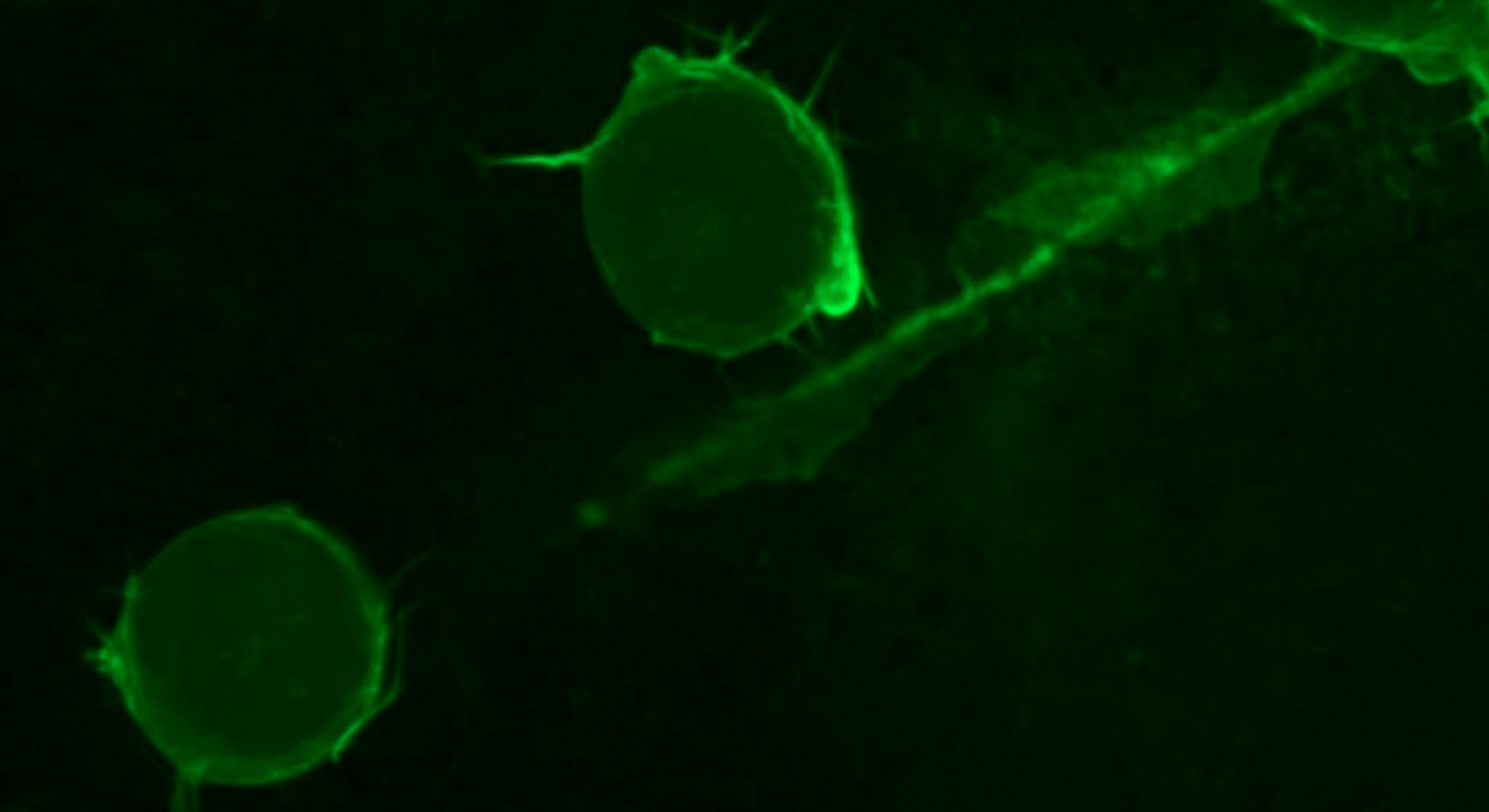

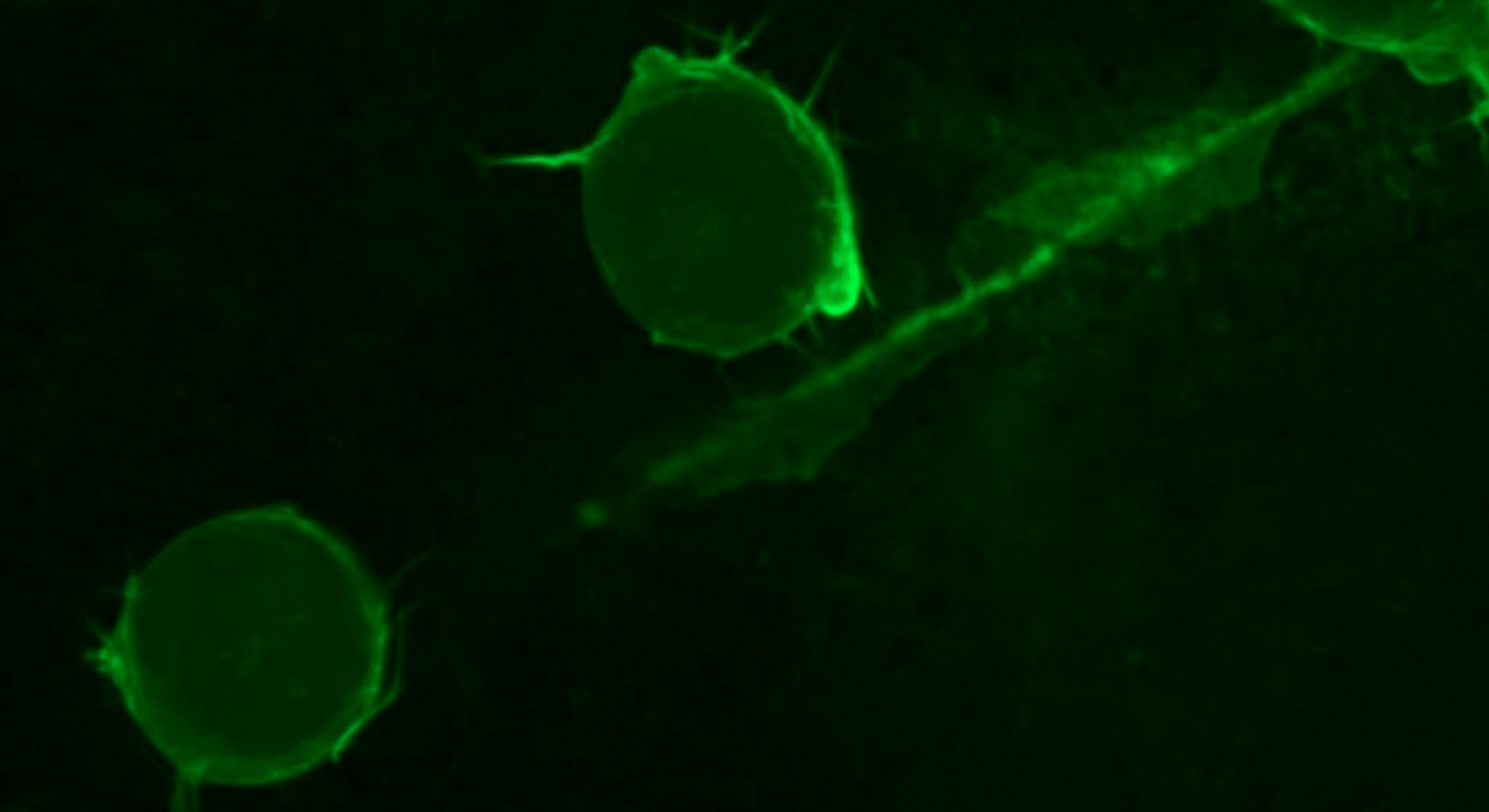

La investigación, donde participaron físicos y biólogos, se realizó por más de un año con estudios in vivo con embriones de peces anuales (killi), que son muy comunes en los acuarios y tienen la ventaja de que sus embriones son transparentes y tienen pocas células embrionarias y de gran tamaño, lo que permite a los investigadores observar más claramente sus movimientos al microscopio.

“Es importante saber cómo y hacia dónde se mueven las células, pues su correcto posicionamiento en las etapas embrionarias permite que se generen adecuadamente los distintos órganos del cuerpo. En nuestro trabajo mostramos que la física -en este caso, la teoría de la elasticidad y de la materia activa- permiten entender ese movimiento”, dice Rodrigo Soto, director del Núcleo Milenio y académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.

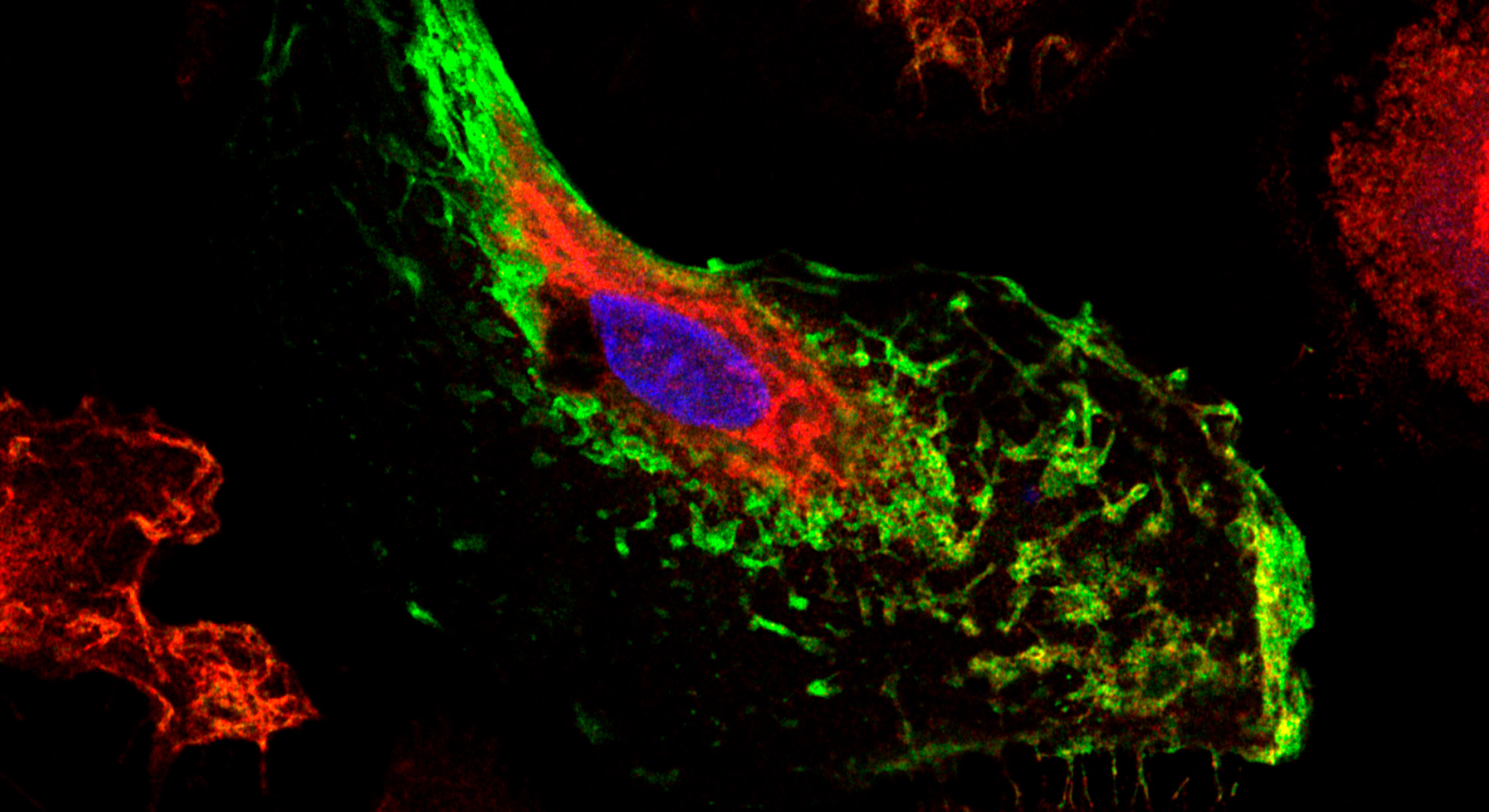

En 2017, los biólogos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, German Reig y Miguel Concha, y el físico de la FCFM, Néstor Sepúlveda, estudiaron el pez anual (killifish) en etapa de embrión y descubrieron que tenía dos tipos de células: unas grandes con forma hexagonal que formaban un tejido epitelial (como una piel) y unas más chicas que se movían sobre ellas y que lo hacían, preferentemente, hacia los bordes de las grandes.

Un año después, los físicos del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, Susana Márquez y Rodrigo Soto, se unieron a los investigadores para buscar una explicación a dicho movimiento, sumando a los experimentos biológicos, simulaciones computaciones desde la física teórica.

El resultado es la investigación que será publicada en la próxima edición de la revista Physical Biology y donde proponen que en esta organización celular temprana operaría un nuevo mecanismo al que llamaron “estirotaxis”.

“Lo que vimos es que las células grandes de los embriones de este pez están tensionadas (estiradas) por su propia acción. Entonces las chicas se mueven sobre un tejido estirado. Se sabía que las células chicas son capaces de medir qué tan rígido es el sustrato en que están y que se mueven preferentemente hacia donde es más rígido», explica Soto.

«En este estudio, mostramos, primero, que un tejido estirado se vuelve más rígido, por lo que las células chicas serán capaces de medir eso y terminar moviéndose hacia donde está más estirado. Y, segundo, mostramos que lo más probable es que las células grandes estén más estiradas cerca de sus bordes, lo que explica, por qué las células chicas se van hacia el borde, pues es la zona más estirada y, por tanto, la más rígida”, agrega.

“Lo que hacemos es proponer la existencia de un mecanismo similar a uno ya conocido -llamado durotaxis-, pero donde las células en lugar de migrar hacia zonas más duras, migran hacia zonas más estiradas. Postulamos que los fenómenos de migración celular, donde las células se desplazan guiadas por señales mecánicas, pueden ser casos de ‘estirotaxis’, y no sólo de durotaxis. Esto es porque las células “sienten” la dureza aparente, pero ésta no sólo depende de la dureza del material, sino que también del grosor y de estiramiento de éstos”, profundiza Susana Márquez, egresada de magíster en Física del Núcleo Milenio y líder del estudio.

Miguel Concha, investigador adjunto del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y científico del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI), dice que el movimiento es una propiedad de comportamiento de la célula que es central para el desarrollo y que, aunque todas células tienen la capacidad de moverse, “este movimiento tiene que ser dirigido».

«Entender cómo ese movimiento se dirige es importante, porque en el desarrollo embrionario, nos permite entender cómo se genera la forma en el embrión. Y saber cómo ello ocurre nos permite entender nuestros orígenes, es decir, cómo pasamos de una célula a ser individuos con un organismo, con órganos y tejidos”, explica.

Eso no es todo. Concha indica que ampliar el conocimiento en los movimientos migratorios de las células permite entender también cómo el cuerpo repara las heridas o cómo el cáncer se propaga, ya que ambos procesos incluyen movimientos celulares.

Asimismo, agrega, abre las posibilidades a nuevas aplicaciones en la medicina del futuro, “pues los mecanismos que estamos estudiando en los embriones, son los mismos que se están usando para crear células madre para producir tejidos y órganos que permitan curar enfermedades o realizar trasplantes”.

En ese sentido, el doctor Concha dice que la física ha permitido entregar herramientas nuevas a una investigación que hasta hace poco se hacía sólo con la experimentación biológica en laboratorio.

Una mirada que comparte Márquez.

“La física entrega herramientas que permiten entender la biología desde una perspectiva que la biología no había visto. Específicamente, como teóricos en este trabajo, buscamos dar una respuesta a un fenómeno biológico no entendido (migración de unas células en particular), mediante un modelo físico que permita reproducir lo observado y, al mismo tiempo, formular nuevas interrogantes que den pie a experimentos para seguir explorando el fenómeno”, señala.

Soto concluye que lo relevante del resultado de esta investigación es que, además de explicar un fenómeno de suma importancia para la comprensión de diversos procesos en nuestro cuerpo, da a conocer una nueva señal que siguen las células migratorias. “Se sabe que tienen quemotaxis (es decir, se sienten atraídas por ciertos químicos) y acá mostramos que también son sensibles a seguir la señal de estiramiento. Nosotros lo llamamos straintaxis en el paper, que se podría traducir como estirotaxis”.

Márquez, Soto y Concha son investigadores del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, mientras que Reig hoy es docente en la Universidad Bernardo O’Higgins.

Fue en medio de la convulsión política cuando Peter Meserve llegó a Chile, junto a su esposa, en enero de 1973. Con muy poco dominio del español, el investigador estadounidense arribó para dar clases en la Universidad Católica.

En agosto de ese año, un voluntario del Cuerpo de Paz, George Fulk, lo invitó a conocer un lugar que estudiaba en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo. Así pisó por primera vez estos parajes semiáridos con un bosque relicto en su interior.

Fulk retornaría a Estados Unidos, por lo que propuso a Meserve que continuara con su labor. Después de algunos ires y venires en plena dictadura, Meserve se presentó en 1988 en la casa de Julio Gutiérrez, quien hacía clases en la Universidad de La Serena, para contarle sobre su plan de realizar un experimento en Fray Jorge que abordara la interacción entre los roedores y sus depredadores.

Fulk retornaría a Estados Unidos, por lo que propuso a Meserve que continuara con su labor. Después de algunos ires y venires en plena dictadura, Meserve se presentó en 1988 en la casa de Julio Gutiérrez, quien hacía clases en la Universidad de La Serena, para contarle sobre su plan de realizar un experimento en Fray Jorge que abordara la interacción entre los roedores y sus depredadores.

En 1989 esta área protegida se convirtió oficialmente en un “Sitio de Investigación Socio-ecológica a Largo Plazo” (LTSER, por sus siglas en inglés), cobrando vida uno de los estudios de largo plazo más antiguos e importantes de Sudamérica y del mundo.

Por ello, este 20 de agosto se celebraron los 30 años desde que Fray Jorge se convirtiera en un centinela para monitorear fenómenos como El Niño y el cambio climático, y su impacto en la biodiversidad, ya sea en plantas, pequeños mamíferos, aves, depredadores y artrópodos.

Si bien este hito para la ciencia chilena comenzó a gestarse en 1973, fue hace tres décadas cuando esta área protegida se convirtió en uno de los experimentos científicos de mayor duración en las tierras áridas del mundo.

El evento, realizado en el mismo parque, congregó a los fundadores de esta iniciativa, así como a representantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), instituciones científicas, comunidades locales, entre otros actores claves que han participado en el proyecto.

“Este tipo de estudios de largo plazo son notoriamente escasos en Sudamérica, y el nuestro es uno de los más extensos en este tipo de ecosistema. Este monitoreo ha permitido documentar fenómenos que ocurren después de muchos años, y nuestra mayor contribución es haber documentado numerosos años con El Niño lluviosos y períodos de extrema aridez” indica Julio Gutiérrez, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académico de la Universidad de La Serena.

Gutiérrez detalla que “los fenómenos poco frecuentes de variabilidad climática extrema moldean los ecosistemas de manera que sus efectos pueden detectarse por muchos años después de que ocurrieron”.

Peter Meserve, quien actualmente es profesor de la Universidad de Idaho (Estados Unidos), coincide: “Para hacer este tipo de trabajo debes ser persistente, perseguir tus objetivos y no solo hacerlo, como decimos en inglés, como una ‘ciencia rápida y sucia’. Si no tuviéramos 30 años de datos, no sabríamos cosas que están sucediendo aquí en términos del clima. Para esto no hubiera bastado con tres o diez años de investigación. Necesitamos 20 años o más para notar un gran cambio.”

Para dimensionar en cifras la labor desplegada, si sumamos solamente las horas de terreno de las diversas generaciones de científicos y técnicos que han pasado por Fray Jorge, el tiempo invertido en el monitoreo ecológico de 30 años suma más de 87 mil horas, equivalente a 10 años de trabajo ininterrumpido dedicados a la colección de información.

Por otro lado, el proyecto acumula más de 2 millones de registros de fauna (aves, mamíferos y artrópodos), constituyendo una de las bases de datos más extensas del país y de Latinoamérica. Si consideramos solo a los mamíferos, se han logrado más de 600 mil registros de más de 90 mil individuos pertenecientes, al menos, a 10 especies distintas.

A esto que suma que la iniciativa ha contribuido con más de 100 publicaciones científicas a nivel nacional e internacional, gracias al trabajo colaborativo entre instituciones y al financiamiento de la National Science Foundation y del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

El levantamiento de esta información es esencial para entender y enfrentar el contexto nacional y planetario actual, marcado por la pérdida de biodiversidad y el impacto de fenómenos como el cambio climático y global.

Meserve advierte que “estamos trabajando en un sistema semiárido, donde se supone que sus especies están adaptadas a ciertas condiciones. Sí, pero hasta cierto punto. Lo que no sabemos es cuánto pueden aguantar. Esa es la parte atemorizante”.

Un oasis y el reinado del degú

La Región de Coquimbo forma parte de una de las 34 áreas de mayor biodiversidad a nivel mundial (conocido como hot spot). Pese a ello, solo el 0,37% de su superficie corresponde a áreas protegidas del Estado. A esto se suma que ha experimentado un fuerte desarrollo de industrias como la minera, agrícola e inmobiliaria.

Frente a este escenario, el parque nacional, que también fue declarado por la UNESCO en 1974 como Reserva de Biosfera, “se convierte en una ‘isla de biodiversidad’, porque está inmerso en una matriz de uso agrícola, de producción de energía, y también de minería, entonces los únicos hábitats disponibles, donde las especies pueden albergarse y reproducirse con relativa tranquilidad, están en Fray Jorge”, asegura Alejandra Troncoso, académica de la Universidad de La Serena.

Para hacerse una idea, en el parque se han reportado 440 especies de flora nativa, de las cuales 266 son endémicas de Chile, es decir, solo existen en nuestro país.

También posee al menos 227 especies de fauna, agrupándose en más de 123 especies de aves, 74 de artrópodos, 23 de mamíferos, cinco de reptiles y dos de anfibios, aunque los científicos no descartan que quede mayor diversidad por descubrir.

Si bien Fray Jorge es famoso por su bosque de niebla relicto, gran parte de la investigación de largo plazo se ha concentrado en el ecosistema semiárido (como el matorral), el cual es ornamentado por cactáceas y dominado por arbustos como el guayacán (Porlieria chilensis), la varilla (Adesmia bedwellii) y el huañil (Proustia cuneifolia).

En ese sentido, los diminutos habitantes del matorral fueron quienes inspiraron desde un inicio esta iniciativa científica: los roedores nativos. “Los mamíferos pequeños estuvieron en el centro de este estudio desde un principio”, relata Douglas Kelt, profesor de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos), y otro de los investigadores históricos del proyecto.

El objetivo inicial era determinar los efectos de la depredación y la competencia entre especies sobre el crecimiento poblacional de roedores, así como la influencia de estos animales herbívoros sobre la vegetación.

Para evaluar las interacciones ecológicas, se instalaron 16 parcelas experimentales, de media hectárea cada una. Por ejemplo, una parcela está cubierta con mallas para evitar el ingreso de depredadores como aves rapaces y zorros, mientras que otra está diseñada para impedir la entrada de roedores.

Para tal fin se incluyen acciones como la captura, marcaje y posterior liberación de los pequeños mamíferos, además de la medición de la cobertura de la vegetación arbustiva y herbácea.

De esa forma, se ha realizado durante tres décadas el mismo monitoreo riguroso y constante de la vegetación, roedores, carnívoros, insectos e, incluso, de especies exóticas invasoras (como el conejo).

Con el paso de los años se observó que los efectos de la depredación y competencia por recursos entre especies son mínimos en comparación con el impacto que la lluvia y El Niño ejercen sobre el ecosistema.

Alejandra Troncoso explica: “El proyecto ha demostrado que los periodos de lluvia y de El Niño combinados ‘resetean’ el sistema, es decir, todo vuelve a cero, porque hay muchos recursos, nadie está compitiendo entre sí y a todos les va bien. Todos se disparan en sus tasas poblacionales, pero cuando hay sequía y aridez, la presión es tal que empieza la competencia y algunas poblaciones tienden a disminuir”.

Este hallazgo confirma la extrema fragilidad del matorral semiárido, en especial su alta sensibilidad ante la variabilidad de las precipitaciones.

Además, se ha constatado que cuando hay más lluvia, los roedores nativos aumentan en número debido a la mayor disponibilidad de flora, aunque con los años ha cambiado la dominancia de algunas especies.

Por ejemplo, el ratón oliváceo y el ratón orejudo de Darwin predominaban en el matorral hasta que, entre los años 2002 y 2003, se desencadenó El Niño acompañado de muchas precipitaciones. Fue en ese entonces cuando la población del degú se disparó, convirtiéndolo en el micromamífero más abundante del lugar hasta hoy.

La gran incógnita es lo que podría suceder con la biodiversidad en el contexto actual de grandes presiones humanas y ambientales, como el cambio climático.

Gutiérrez detalla que “según los modelos predictivos del cambio climático global, la frecuencia del fenómeno de El Niño va a verse seriamente afectada. A lo largo de nuestros 30 años de trabajo, hemos sido testigos de un aumento en la frecuencia de ocurrencia de El Niño, así como de una progresiva disminución de las precipitaciones anuales en el ecosistema”.

Esto podría desencadenar diversos problemas más allá de la biodiversidad. Las comunidades aledañas al parque no solo podrían verse afectadas por la merma de los diversos beneficios que entrega la naturaleza, sino también porque, en los periodos de extrema aridez, los conflictos entre la fauna con los agricultores o ganaderos aumentandebido a los pocos recursos disponibles.

Los depredadores se ven forzados a salir del área protegida en búsqueda de alimento, atacando al ganado vecino. También se ha visto que en periodos de sequía modifican su dieta, por ejemplo, consumiendo frutos ante la escasez de presas.

En cuanto a los mamíferos de la zona, Kelt señala: “Si el cambio climático lleva a sequías más prolongadas en el centro-norte de Chile, los degús dominarán la comunidad de pequeños mamíferos”. Esto se debería, en parte, a su expectativa de vida más larga en comparación con otras especies, así como a su capacidad de almacenar más agua en su organismo.

“Ciertamente, las fluctuaciones pueden ser muy dramáticas y de no retorno, y eso es lo que queda por monitorear. Este estudio de largo plazo significa una gran responsabilidad, no solo en lo humano y en infraestructura, sino también en el rol social que uno asume como científico”, sentencia Troncoso.

Más información: Instituto de Ecología y Biodiversidad

Fotografías: Paula Díaz Levi

El neurocientífico Pedro Maldonado acaba de publicar su primer libro de divulgación, ¿Por qué tenemos el cerebro en nuestra cabeza? A lo largo de sus páginas podemos descubrir los mayores secretos del órgano más extraordinario del cuerpo humano.

Nuestro cerebro es uno de los misterios más impenetrables del universo. Incluso los neurocientíficos más reconocidos del mundo suelen admitir que sabemos poco y nada de él: apenas unos cuantos detalles de su extraordinario funcionamiento. Por ejemplo, que es el resultado de 2,5 millones de años de evolución, que representa el 2% de nuestro peso —pero usa el 20% de su energía—, que tiene más de diez mil tipos de neuronas diferentes o que la electricidad que produce podría encender una lámpara pequeña.

Pedro Maldonado, doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, lo ha estudiado durante casi toda su vida, en particular las cortezas involucradas en el funcionamiento de la vista. En los últimos años, cuenta el neurocientífico, de 59 años, ha dado numerosas charlas para alumnos y público general, donde ha escuchado una y otra vez las mismas preguntas: ¿Qué es el cerebro y de qué está hecho? ¿Qué pasa con él a medida que crecemos? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Qué diferencia un cerebro de un computador?

Eso lo llevó a recopilar ésas y otras respuestas en su primer libro ¿Por qué tenemos el cerebro en nuestra cabeza? (Debate, 2019), que fue lanzado este mes, en el que se atreve a abordar algunos de los secretos que se ocultan en el órgano más complejo del cuerpo.

Portada del libro publicado por el sello Debate.

(Fotos: Editorial Penguin Random House).

—¿Qué tanto sabemos realmente sobre el cerebro?

—Sabemos bastante poco. Es un sistema que muchos pensamos que es el más complejo del universo. Se estima que conocemos el 15% de la corteza visual primaria, una de las tantas que usamos para ver, y eso que es una de las que más conocemos. Hemos estudiado el cerebro durante décadas y hemos aprendido bastante, pero no lo suficiente para resolver algunos de sus problemas, particularmente aquellos de la medicina, como la depresión o la adicción al alcohol, que en nuestro país es uno de los desafíos de salud pública más terribles.

—¿Cuál dirías que es el mito más común sobre el cerebro?

—Que usamos solo el 10% de su capacidad. Siempre lo usamos todo, aunque de manera distinta. Un cerebro que no se usa tiende a perder sus conexiones. Otro mito es que el cerebro de hombres y mujeres tiene distintas capacidades cognitivas. Son diferentes, pero la gente piensa que las mujeres son mejores para una cosa y los hombres para otra, como esa idea falsa de que los hombres serían más inteligentes en matemáticas. Se suele atribuir habilidades cognitivas distintas a hombres y mujeres, y la evidencia muestra que no es así.

—¿Qué sabemos sobre cómo funciona la memoria?

—La memoria nos enseña varias cosas, por ejemplo, que aprendemos de distintas maneras: frente a una pizarra con un profesor, pero también mirando, haciendo, imitando, lo que implica que la estrategia pedagógica debe ser múltiple. También nos enseña que las memorias más antiguas son más fuertes que las nuevas, por eso los viejitos recuerdan más su juventud que el último mes. Además, nuestra memoria es bastante frágil, no es fiel al mundo.

—Eso podría tener implicancias en distintos ámbitos. Por ejemplo, a nivel judicial, respecto a los testimonios de los testigos.

—Los testigos no son muy confiables. Las personas están seguras, no mienten, pero en nuestra experiencia diaria, cuando nos juntamos a conversar con alguien de lo que pasó hace un tiempo, no siempre estamos de acuerdo. Las memorias no son iguales y la experiencia que van a constituir esas memorias tampoco. Dos personas que están juntas y son testigos de un accidente de tránsito van a tener distintas memorias de lo que ocurrió.

Ilustración de un cerebro humano, resultado de 2,5 millones de años de evolución.

—¿Por qué la memoria es tan maleable?

—A diferencia de un computador, donde las cosas se guardan en un lugar y quedan iguales para siempre, la memoria se enciende reactivando redes neuronales. Por lo tanto, se robustece mientras uno más la llama de vuelta. Pero al mismo tiempo, cada vez que uno la llama es susceptible de ir cambiando. Además, en el circuito donde se retiene la memoria hay otras cosas guardadas y todo se va mezclando. Uno ni siquiera está seguro de si un recuerdo es necesariamente una memoria o algo que escuchó o leyó. Hubo un tiempo en Estados Unidos donde los hijos demandaban a sus padres por abusos cometidos cuando tenían meses de vida. Esas son memorias falsas, porque el cerebro no forma memoria tan temprano. Lo hace, en promedio, a los tres años y medio.

—¿Por qué a veces uno confunde lo que vivió con lo que soñó?

—Cuando uno sueña, el cerebro tiene una actividad indistinguible de cuando está despierto. Por lo tanto, durante el sueño el cerebro hace las mismas cosas que en la vigilia. Si hay un sueño con componente emocional, quizás uno lo recuerda al despertar. Años después, no se acuerda de que era un sueño y lo incorpora a las memorias que sí vivió y ahí se empiezan a confundir las cosas. La memoria puede ser fiable, pero también no lo es. Al final, hay cierta incertidumbre acerca de si el relato de una persona es fiel o no a la realidad, por eso en lo que solemos confiar es en los relatos de un conjunto de personas.

—Si pudieras entender uno de los misterios del cerebro, ¿cuál sería?

—El que he estado trabajando casi toda mi vida: la experiencia de la percepción. Quiero saber cómo funciona el cerebro, pero en específico cómo vemos. Las neuronas tienen actividad eléctrica y química, pero ¿cómo eso se transforma en colores y formas? Es un misterio. También me interesa descubrir qué es tocar, qué es una emoción, qué es la conciencia. La experiencia de lo que uno vive, eso es lo que más me gustaría entender.

Texto: Rafaela Lahore

El Fondo de Farmacia (Fofar) es un programa gratuito para todos los afiliados a Fonasa que financia la cobertura de medicamentos para las tres enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en la población chilena: hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y colesterol alto (dislipidemia).

Esta iniciativa incluye la incorporación de químicos farmacéuticos al sistema como una manera de aportar en la adherencia al tratamiento, ya que ellos revisan la medicación, realizan atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico, además de la educación a los pacientes y las charlas sobre uso racional de medicamentos, por lo que de ser necesario se puede acudir a ellos para saber cómo, cuándo y para qué tomar cada uno de estos remedios.

Para acceder al beneficio, basta con estar inscrito en un consultorio, ingresar como paciente al programa cardiovascular, acudir a todos los controles y asistir en la fecha que se le indica en la Unidad de Farmacia a retirar sus medicamentos.

De acuerdo a Catalina Lemus, química farmacéutica del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, en caso de que un medicamento no esté disponible, el paciente o familiar debe notificarlo en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) o llamar a Salud Responde al 600 360 77 77 y en 24 horas hábiles le entregarán su remedio.

En total, este fondo financia la compra de 15 medicamentos divididos por enfermedad:

Hipertensión:

1. Amlodipino 10mg

2. Amlodipino 5mg

3. Atenolol 50mg

4. Carvedilol 25mg

5. Enalapril 10 y 20mg

6. Espironolactona 25mg

7. Furosemida 40mg

8. Hidroclorotiazida 50mg

9. Losartan 50mg

10. Nitrendipino 20mg

11. Propanolol 40 mg

Diabetes:

1. Ácido Acetilsalicílico 100mg

2. Glibenclamida 5mg

3. Metformina 850mg

Colesterol alto (dislipidemia)

1. Atorvastatina 10 y 20mg

La edición genética, una técnica desarrollada durante años y que se hizo mundialmente conocida por la supuesta manipulación de genes en dos bebés, ahora llega a la atención internacional, pero desde otra perspectiva. Recientemente un grupo de quince científicos publicó una carta en la revista Science para solicitar que los bosques certificados puedan incluir ejemplares con esta tecnología. En la misiva, los investigadores -entre los que se encuentra la bioquímica de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Concepción, Sofía Valenzuela- solicita a la certificación internacional “revisar y modificar” las políticas que excluye a los árboles genéticamente editados.

De aprobarse la petición ingresada por estos científicos, liderados por Steven Strauss, de la Universidad de Oregón, se podría incluir especímenes modificados en las más de 500 millones de hectáreas que están dentro del sistema más grande de certificación de bosques, un terreno que representa cerca del 13% de los bosques del mundo.

La certificación de bosques, según detalla el Departamento Forestal de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, consiste en un proceso voluntario que indica “la calidad en el manejo y producción” de estas áreas, que permite informar a los consumidores sobre “la sustentabilidad de los bosques desde donde son generados los productos forestales y es sacada cierta madera”. Ante esto, los científicos argumentan que los árboles tratados con ingeniería genética podrían generar contribuciones importantes al manejo sustentable de bosques en todo el mundo, especialmente en tiempos como los actuales en que se ven afectados por plagas o las consecuencias del cambio climático. “Para enfrentar los desafíos actuales, debemos utilizar todas las herramientas que están disponibles”, escriben los científicos en la carta publicada, agregando que “la investigación en edición genética de árboles debería ser inmediatamente permitida en territorios certificados y todas las formas que sean demostradas, -con investigación científica- de entregar un valor a los bosques, permitidas en aquellos terrenos certificados”.

Algunos impactos, tal como el aumento de la temperatura oceánica, se encuentran actualmente en progreso, pero otros se esperan que ocurran dentro del próximo siglo.

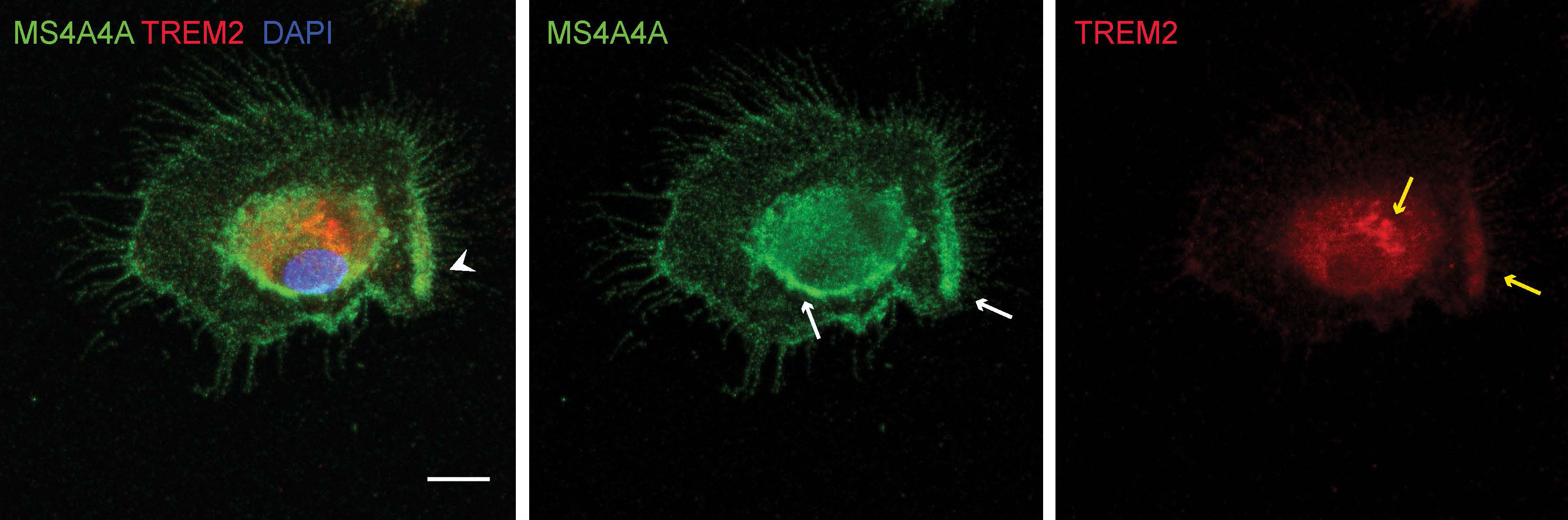

Los investigadores dentro de un grupo específico de genes pueden aumentar o disminuir el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, informaron los investigadores el 14 de agosto en Science Translational Medicine . Los autores analizaron el ADN de 813 adultos mayores y tomaron muestras de su líquido cefalorraquídeo en busca de TREM2 soluble, una proteína que ayuda a las células inmunes en el cerebro a eliminar el exceso de proteína amiloide y tau. Descubrieron dos patrones distintos de mutación en el grupo de genes MS4A , previamente relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Una variación se relacionó con bajos niveles de TREM2 soluble y un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, la segunda con altos niveles de TREM2 y un bajo riesgo.

“Hemos proporcionado una fuerte evidencia de un vínculo biológico entre TREM2 y las proteínas en el grupo de genes MS4A “, dice la coautora Laura Piccio, neuróloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, en un anuncio . El hallazgo apunta a un nuevo objetivo para futuros tratamientos de Alzheimer, dice ella.

Y. Deming et al., “El grupo de genes MS4A es un modulador clave del TREM2 soluble y el riesgo de enfermedad de Alzheimer”, doi: 10.1126 / scitranslmed.aau2291, Sci Transl Med , 2019.

Nicoletta Lanese es pasante en The Scientist . Envíele un correo electrónico a nlanese@the-scientist.com.

Un proyecto de ley busca fijar “el uso de diversos estándares UTC para regular la hora oficial en el territorio nacional”, el cual aún se encuentra en primer trámite constitucional.

La iniciativa, impulsada hace casi un año por los parlamentarios Guido Girardi (PPD), Francisco Chahuán (RN) y los PS Álvaro Elizalde y Rabindranath Quinteros, pretende instaurar como hora oficial del país -exceptuando la Isla de Pascua y la isla Salas y Gómez- la zona horaria UTC-5 (Tiempo Universal Coordinado), la misma de Lima, Perú.

Dentro de los argumentos que defiende el proyecto, el principal señala que “El contar con un huso horario desfasado de lo que geográficamente nos corresponde trae consigo consecuencias negativas sobre nuestra fisiología, y por ende, nuestra salud, así como también en términos de rendimiento y seguridad, entre otros, lo que finalmente afecta la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

Entre los efectos que se señalan están el aumento del riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión, aumento en la depresión y en el consumo de tabaco, cafeína y alcohol y una exposición a mayor contaminación atmosférica al comienzo del día. Además, de un incremento en el ausentismo escolar.

La semana pasada se discutió esta iniciativa en forma general en el Senado y se acordó que regrese a las comisiones de Salud y Energía para nuevos informes.

Neurobiólogo John Ewer defiende mantención de un horario único durante todo el año

El doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la U. de Valparaíso y experto en relojes biológicos, defendió este miércoles la idea de eliminar los cambios de horario en Chile, manteniendo un horario único. “Es un buen proyecto, porque está basado en la biología de los horarios“, señaló en conversación con Cooperativa en Ruta.

¿La razón? Actualmente no existe el ahorro de energía que en la década de 1970, un hecho que hasta hora justificó la implementación del sistema que mantiene los horarios “de invierno” y “de verano”.

Además, el cambio de horario de la primavera tiene efectos negativos sobre la salud y el desempeño de las personas. “Hay uan aumento entre 5 y 10 por ciento de ataques al corazónporque la gente está más estresada, y esas son muertes completamente evitables sin cambiar horario”, detalló el neurobiólogo.

Los investigadores están cada vez más interesados en la relación entre la presión arterial y la demencia. El estudio más reciente investiga cómo los patrones de cambio en la presión arterial durante décadas podrían influir en el riesgo.

En el estudio del envejecimiento podría estar la clave para retrasar o incluso eliminar la aparición de enfermedades de alta prevalencia en Chile, como la artritis, la diabetes, el párkinson y el alzhéimer.

El modo en que el cuerpo humano se deteriora está escrito en lo más profundo de sus células. Allí, luego de que nuestra especie evolucionara a lo largo de cientos de miles de años, se encuentra codificada la forma y el tiempo que nos toma envejecer. Porque el envejecimiento de un organismo, en esencia, es algo tan simple y complejo como eso: una sumatoria de procesos interrelacionados que determinan en qué momento y de qué manera comienzan a fallar sus células, órganos y sistemas. Por eso también ahí, en nuestro ADN, podría estar la clave para modificar estos procesos y extender la vida de los humanos.

—Hemos patentado muchas tecnologías que buscan revertir lo que ocurre en la vejez y las enfermedades relacionadas a ésta —cuenta Claudio Hetz, doctor en Ciencias Biomédicas y director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile—. La idea es encontrar los genes y factores que dictan el envejecimiento natural de una persona, para evitar un envejecimiento patológico y aumentar la expectativa de salud.

Claudio Hetz, investigador del envejecimiento y

director del Instituto de Neurociencia Biomédica.

Hetz, de 43 años, es parte del equipo de investigadores que fundaron el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), un centro Fondap dedicado exclusivamente al estudio del envejecimiento. Un área que ha cobrado especial relevancia en nuestro país, que para el 2050 tendrá un cuarto de su población sobre los 60 años, con proyecciones de salud preocupantes: se espera que, de las personas sobre 85 años, uno de cada tres desarrolle alzhéimer u otras demencias. La meta de la gerociencia es buscar maneras de extender la vida sana de las personas y retrasar o eliminar la aparición de patologías.

Christian González, doctor en Bioquímica y director de GERO, asegura que la duración natural de la vida humana debería llegar hasta los 116 años —en Chile, la expectativa de vida de la población llega hasta los 80 años—, pero las personas se enferman y mueren mucho antes, por distintas condiciones que llevan a una vejez patológica. Es el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como el párkinson o el alzhéimer, en que la edad es el principal factor de riesgo. Lo mismo ocurre con enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión, que son más comunes en personas de la tercera edad.

—El envejecimiento comienza a ser patológico cuando tu organismo pierde la capacidad de responder a los estímulos, como el estrés o la inflamación —explica el bioquímico.

“Hemos patentado muchas tecnologías que buscan revertir lo que ocurre en la vejez y las enfermedades relacionadas a ésta. La idea es encontrar los genes y factores que dictan el envejecimiento natural de una persona, para evitar un envejecimiento patológico y aumentar la expectativa de salud”, dice Claudio Hetz.

En 2014, la comunidad científica internacional determinó los factores moleculares que llevan al cuerpo humano a morir, y definió siete causas del envejecimiento: la inflamación, la regeneración de células madres, el daño macromolecular, el estrés celular, el desequilibrio en las proteínas, el metabolismo y la epigenética (expresión de los genes). Cuando se produce una falla en alguno de esos factores, aparecen enfermedades como la artritis, diabetes, alzhéimer, demencia senil, párkinson e hipertensión arterial, entre otras. Lo que ocurre con la edad, cuenta Claudio Hetz, es que el cuerpo pierde sus equilibrios: ya no tiene la capacidad de eliminar proteínas tóxicas, ni de renovar los tejidos, y acumula células en estado senil, llamadas senoscentes. Además, comienza a auto-atacarse con inflamación crónica y enfermedades auto-inmunes, en donde el cuerpo agrede a las células sanas por error. Una cadena de acontecimientos moleculares que termina en la muerte.

—La gente que llega a vivir hasta cerca de los cien años son extremadamente sanos, casi todos mueren de súbito, no suelen tener enfermedades y probablemente nunca las van a desarrollar —dice González, director de GERO—. Al contrario de la mayoría de la gente, que por diferentes enfermedades se muere entre los 70 y 80 años.

—Hasta hace poco, se pensaba que la vejez era un decaimiento o desgaste natural del cuerpo. Hoy sabemos que el envejecimiento es un proceso biológico controlado, que está determinado por maquinarias moleculares, y lo que falla es la capacidad de mantener el equilibrio en las proteínas y el control de la energía —explica Hetz, quien también es científico asociado del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento, en Estados Unidos.

Portada de Nature Cell Biology

dedicada a la investigación de

Hetz y su equipo.

Desde hace dos décadas que estudia los procesos de deterioro del cuerpo humano, y sus avances más destacados han sido en enfermedades neurodegenerativas. De hecho, es considerado uno de los investigadores líderes en la carrera por generar tratamientos para la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, la enfermedad que afectó al físico británico Stephen Hawking hasta su muerte, el año pasado, y que daña las neuronas motoras, paralizando el cuerpo.

La última investigación de Hetz fue publicada en mayo, ocupó la portada de la prestigiosa revista Nature Cell Biology, y comprueba la relación directa entre la las maquinarias celulares que producen la energía y las proteínas, dos factores que, cuando pierden su equilibrio, inciden directamente en el envejecimiento del cuerpo. Junto a un equipo de la Universidad de Chile, Hetz detectó que ambos procesos están regulados por un mismo sensor, lo que explica que en enfermedades como la diabetes los dos presentan fallas al mismo tiempo. La clave, entonces, sería alterar el sensor para que siga funcionando de manera correcta.

—Si logramos modificar farmacológicamente estos sensores, mataríamos dos pájaros de un tiro —dice el científico—, mejoraríamos el metabolismo, al poder regular la producción de energía y, además, estaríamos mejorando la producción de proteínas sanas.

Christian González, director

del Centro de Gerociencia, Salud

Mental y Metabolismo.

Esos resultados, cree Hetz, permiten pensar en todas las patologías de la vejez como una sola cosa. La aparición de una enfermedad, explica, estaría ligada a la aparición de otra: los adultos mayores que tienen diabetes, por ejemplo, es probable que también desarrollen hipertensión. Ahora, lo que busca es comprender la conexión entre los distintos males que tienen como factor común la mitocondria, la central energética de la célula. Si logra entender cómo surgen estas patologías y cómo están interconectadas, se podrían tratar y prevenir.

—La raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas es la vejez. Si conseguimos intervenir en ese proceso, lograremos extender el período de vida sana, y así disminuir la incidencia de todas las enfermedades cuyo principal determinante es el envejecimiento: el cáncer, la diabetes, los problemas cardiovasculares y metabólicos —asegura Christian González—. Si logramos que la población envejezca en mejores condiciones, sin patologías, quitaremos presión sobre los servicios sanitarios y las personas.

Hoy, un paciente que padece alzhéimer debe pagar cerca de 600 mil pesos mensuales en tratamientos y cuidados para su enfermedad. Es la tercera causa de muerte en adultos mayores chilenos, y en treinta años más habrá 550 mil personas afectados por ella, según datos del último Estudio Nacional de Dependencia y la Encuesta Nacional de Salud. Por eso, creen en GERO, el estudio de la vejez es un asunto vital para Chile, para el futuro de sus sistemas de salud y para la calidad de vida de sus habitantes.

“La raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas es la vejez. Si intervenimos ese proceso, disminuiremos la incidencia de cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares y metabólicos, y quitaremos presión sobre los servicios sanitarios”, dice Christian González.

—Estas enfermedades de la vejez son las que tienen el mayor peso económico para los países y las que tienen la mayor prevalencia —dice Claudio Hetz—. Queremos que la medicina no se enfoque en tratar enfermos, sino en que prolonguemos los períodos de buena salud. Lo que busca la Gerociencia no es solo vivir más, sino vivir más saludable.

Texto: Natalia Correa