Archivo de la categoría: Noticias

Los investigadores que se apresuran después de las tormentas para estudiar el comportamiento de las arañas han descubierto que los fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones tropicales, pueden tener un impacto evolutivo en las poblaciones que viven en regiones propensas a las tormentas, donde las arañas agresivas tienen las mejores probabilidades de supervivencia.

Entrevista realizada a Dr. Aldo Gaggero en radio Pauta, 100.5 FM.

Se le destacó como investigador del ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) realizó una denuncia ante la Fiscalía Local de Ñuñoa por la venta ilegal en diversas páginas web del medicamento Sentis, cuyo principio activo es la Fentermina, un inhibidor del apetito.

Si bien cuenta con un registro ante el ISP (titular Laboratorio Chile), su indicación terapéutica aprobada es “para el tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios, en pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 Kg/m2 en presencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias”.

Este medicamento debe ser adquirido mediante receta cheque para asegurar que exista una adecuada prescripción médica. “Que existan estos canales ilegales para su adquisición resulta preocupante ya que significa que hay un riesgo potencial para la salud de las personas al no contar con supervisión médica y sin poder asegurar la calidad del producto adquirido”, señaló la directora del ISP, María Soledad Velásquez.

La autoridad sanitaria añadió que “este medicamento de acuerdo con su condición de venta sólo puede adquirirse en farmacias y establecimientos asistenciales, ya que sólo éstos pueden asegurar las condiciones adecuadas para su dispensación”.

La entidad ha recibido notificaciones de reacciones adversas ocasionadas por la Fentermina, como por ejemplo, taquicardias, agitación, ansiedad, malestar general, boca seca, entre otros por lo que la directora hace hincapié en la necesidad de no autoprescribirse estos tratamientos.

En Chile existen nueve productos farmacéuticos que contienen Fentermina como principio activo con registro sanitario vigente, todos autorizados para el tratamiento a corto plazo de la obesidad, entre los que figuran Fentex, Compulxine, Sentis, Finapet, Elvenir y Obexol.

Las acumulaciones de Tau alteran las neuronas promotoras de la estela. Los hallazgos ayudan a explicar por qué las siestas durante el día y las interrupciones del sueño a menudo se informan en pacientes con Alzheimer.

Casi toda la vegetación de la zona afectada sobrevivió al desastre nuclear. E incluso en las áreas más radiactivas, la flora se recuperó en tres años. Pero ¿qué tienen las plantas para que hayan podido adaptarse a un entorno como ese

Chernóbil se convirtió en sinónimo de catástrofe.

El desastre nuclear de 1986, revivido recientemente a través de la serie de televisión que lleva el mismo nombre, causó cánceres en miles de personas, trasformó una zona poblada en una ciudad fantasma y se creó un área de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados.

Pero la zona de exclusión de Chernóbil no está desprovista de vida. Lobos, jabalíes y osos, entre otras especies, regresaron a los frondosos bosques que rodean la antigua planta nuclear en el norte de Ucrania.

Infectólogos y especialistas en microbiología reunidos en la Universidad de Valparaíso analizaron el actual escenario que enfrenta nuestro país y dieron a conocer cuáles son las principales patologías emergentes y qué zonas del territorio nacional son las más expuestas a sufrir sus efectos. Llamaron tanto a autoridades como a especialistas a enfrentar el desafío de prevenir la aparición de brotes de enfermedades infecciosas de origen tropical no endémicas, “para algunas de las cuales existen vacunas, exámenes y tratamientos y para otras no”, señaló el médico infectólogo Rodrigo Cruz. Al mismo tiempo la pediatra infectóloga Karen Ducasse alerta sobre otro aspecto central en este tema: la necesidad de actualizar los planes de vacunación, especialmente los dirigidos a niños.

Los cambios en el clima, el fenómeno migratorio, el auge del turismo y los movimientos antivacunas están modificando el escenario epidemiológico nacional a tal punto que los expertos auguran el surgimiento inevitable de brotes de complejas -y en algunos casos mortales- enfermedades infecciosas de origen tropical que hasta hace algunos años eran inexistentes en el territorio de Chile continental, como la fiebre amarilla, la malaria, la tiña corporis, la lepra, la tuberculosis multirresistente, la leishmaniasis, la filariasis linfática, la histoplasmosis y estrongiloidiosis, entre otras.

El tema se analizó en profundidad por médicos infectólogos y especialistas en microbiología reunidos en la X Jornada de Infectología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, espacio en el que dieron a conocer cuáles son las principales nuevas patologías que amenazan a los chilenos, cuáles de ellas ya están presentes en nuestro país, qué zonas son las más afectadas y qué tipo de personas son las más expuestas a sufrir sus efectos.

Frente a esta realidad, el médico infectólogo de la U. de Valparaíso Rodrigo Cruz -coordinador general del encuentro- aseguró que esta situación es una realidad que no se puede desconocer y que, por consiguiente, el Estado debe preocuparse de diseñar y aplicar, a la brevedad, un plan estratégico de vigilancia de enfermedades emergentes, así como, también, campañas específicas destinadas a informar en forma oportuna y adecuada a la población de los eventuales riesgos a los que podría estar expuesta.

“En Chile persiste la tentación de asociar este tema sólo con el arribo de inmigrantes, lo que es incorrecto, ya que en él están involucradas muchas otras variables. Por ejemplo, es un hecho que algunos chilenos que han viajado por vacaciones o trabajo a ciertos países de América, África o Asia regresan infectados o traen consigo microorganismos parásitos que son una amenaza latente, o como ya ocurre en el norte, en Arica y Parinacota, donde el cambio climático está generando condiciones propicias para que el mosquito que trasmite el dengue o la fiebre amarilla se reproduzca y permanezca allí”, argumentó el doctor Cruz.

«Lo concreto es que hoy, tanto las autoridades como los especialistas, enfrentamos el desafío de prevenir la aparición de brotes de enfermedades infecciosas de origen tropical no endémicas causadas por virus, bacterias, hongos y gusanos parásitos, para algunas de las cuales existen vacunas, exámenes y tratamientos y para otras no», agregó.

El infectólogo descubrió el año pasado la presencia del Cryptococcus gattii por primera vez en Chile, específicamente en Limach. Las esporas de este peligroso hongo originario de las selvas tropicales, al ser inhaladas por las personas, pueden causar severas infecciones pulmonares y meningitis. Por eso el especialista sostuvo que es imperioso contar con centros de vigilancia y de diagnóstico para viajeros, tamizajes, medicamentos y planes de vacunación especialmente enfocados en estos aspectos.

Además, aseguró que este desafío también impactará en los planos académico y clínico.

“Esto nos lleva a plantearnos también si la forma en que enseñamos la medicina en Chile y el modo en que preguntamos en los exámenes -principalmente el Eunacom, que se basada en el estudio y descripción de cuadros y no en el estudio de las patologías- nos sirve efectivamente para hacer frente a lo señalado”, sentenció Cruz.

En línea con lo anterior, la pediatra infectóloga Karen Ducasse, quien también es docente de la Escuela de Medicina de la UV, alertó sobre otro aspecto central en este tema: la necesidad de actualizar los planes de vacunación, especialmente los dirigidos a los niños.

“Los fenómenos descritos van a cambiar, mejor dicho, están cambiando irreversiblemente el perfil epidemiológico de nuestro país. Y para estar preparados es necesario conocer el estado de vacunación, la cobertura de inmunización, los patrones de enfermedad y qué desplazamientos tienen los migrantes que llegan y también los chilenos que viajan, para saber a qué tipo de nuevas enfermedades pudieran estar expuestos, cómo y dónde viven hoy y qué barreras tienen para acudir al servicio de salud”, aseguró la especialista.

En lo específico, la doctora Ducasse advirtió que una arista relevante en esto es el tema del hacinamiento de quienes llegan a Chile, en especial de los niños, que por lo general son los que menos cumplen con la cobertura necesaria de vacunas.En efecto, el 14% de los migrantes que arriba a nuestro país corresponde a niños y adolescentes menores de 15 años, de los cuales el 11% viven hacinados y presentan inmunidad subóptima en DPT, sarampión, polio y tuberculosis. Otro tanto exhibe déficit vacunatorio en patologías como la poliomielitis, rotavirus, fiebre amarilla, rubeola, sarampión, difteria y paperas.

En el caso del cáncer, la industria se beneficia de las investigaciones que ya comenzaron a finales de los años 80, ya que existen muchos medicamentos y se ha alargado la vida de los pacientes. Y en el caso del alzheimer se ha tratado de desarrollar medicamentos que hagan más lento el avance de la enfermedad, aunque nadie ha descubierto por ahora nada que la frene por completo.

La doctora en Bioquímica, Valentina Parra, recibió el premio a Mejor Científica del Año, que entrega la Academia Chilena de Ciencias y distingue a investigadoras jóvenes.

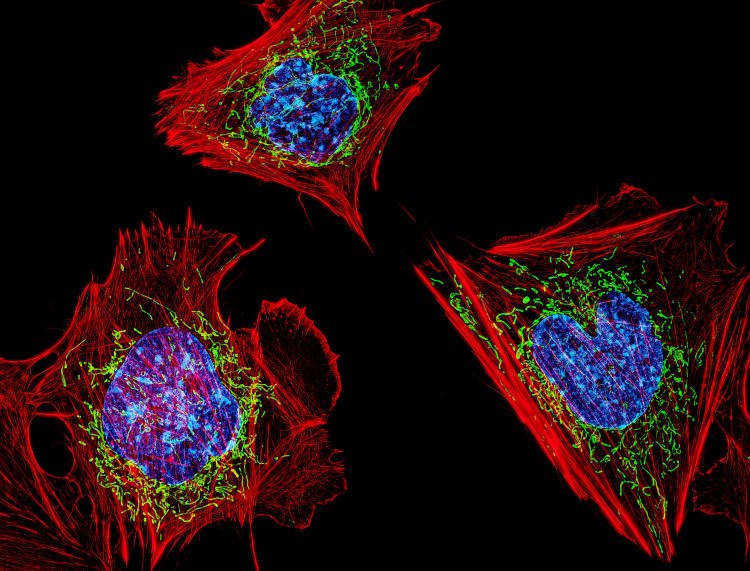

Desde que era niña y hasta los quince años, el sueño de la científica chilena Valentina Parra fue convertirse en bióloga marina. Los programas que veía en televisión, cuenta, sobre el océano y los misterios que existen en él —en particular, El mundo submarino de Jacques Cousteau—, la obsesionaron con estudiar el fondo del mar. Pero una mañana, en su clase de Biología de segundo medio, la profesora le permitió acercar sus ojos por primera vez a un microscopio. En ese momento, dice, nació otra obsesión: descubrir el mundo celular.

—Me enamoré de las células, entendiéndolas como unidades de vida —dice la doctora en Bioquímica, de 37 años—. Me fascinaba que se supiera poco de ellas, que se desconocieran algunas de sus estructuras y funcionamientos. Siempre me gustó observar, y cuando pude ver a través de un microscopio, no hubo vuelta atrás. Ahí decidí que estudiaría lo más pequeño.

La bioquímica Valentina Parra, Mejor Científica

del Año 2019.

Hoy, Parra divide sus investigaciones entre el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Chile; el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (Fondap ACCDIS); el Centro de Investigación en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer; y el Centro de Investigación en Autofagia. En 2003, siendo estudiante de pregrado, fue becada para pasar una temporada en la Universidad de Liverpool —donde aprendió a usar tecnologías de vanguardia, como la microscopía confocal y bifotónica—, y en 2014 se trasladó a la Universidad de Texas a hacer un posdoctorado. En ambos sitios, cuenta, investigó uno de los de los componentes esenciales de toda célula: la mitocondria, ese pequeño motor que permite generar la energía necesaria para su funcionamiento.

Luego de regresar a Chile, se adjudicó un proyecto Fondecyt Regular, con el cual hoy investiga la variabilidad en la producción de energía de las mitocondrias, sus mecanismos de control de calidad, y la relación de ambas cosas con las patologías cardíacas que sufren las personas con Síndrome de Down desde temprana edad. El manejo de esos dos procesos, dice la bioquímica, podría ser la clave para combatir una de las principales causas de muerte en pacientes con esa condición, ya que tal vez podrían ser prevenidas con cambios en la dieta de sus madres durante el embarazo.

“Hay que saber incentivar a las niñas para que pasen por esto y lo disfruten, porque es apasionante. Es una responsabilidad de todos y estamos dando pasos importantes para allá”.

Esas investigaciones fueron las que le significaron, en junio de este año, recibir el premio a la Mejor Científica del Año, entregado por la Academia Chilena de Ciencias. Un galardón que busca estimular a las científicas chilenas menores de 40 años y promover su trabajo, con el fin de ayudar a disminuir la brecha que históricamente ha perjudicado a este género, tanto en acceso como reconocimiento dentro del mundo científico. Por eso, dice la ganadora, es muy importante que la sociedad y la academia sigan abriendo espacios donde las mujeres que hacen ciencia en Chile sean reconocidas. Y éstas mismas den el ejemplo a las que vendrán.

—Este premio reconoce tu carrera cuando todavía es corta y te dice que vas por buen camino —dice Valentina Parra—. Eso es fundamental, sobre todo porque la ciencia no es algo que te suelan fomentar cuando eres una niña. Tampoco es así con las ingenierías o las carreras tecnológicas. Esa es una responsabilidad que las científicas también debemos asumir.

—¿Esa tarea la deben afrontar ustedes mismas?

—Es una tarea muy grande, porque hay que saber incentivar a las niñas para que pasen por esto y lo disfruten, porque es apasionante. Es una responsabilidad de todos y estamos dando pasos importantes para allá. Pero sobre todo las científicas que somos reconocidas tenemos la tarea de marcar a las niñas, de dar un mensaje a las que vienen después.

—¿De qué forma?

—Por ejemplo, a mí me propusieron trabajar con el PAR Explora de la Región Metropolitana Norte, y acepté porque creo que la responsabilidad va por ahí: incentivar y comprometer a las niñas con las áreas científicas. Pero hay un problema mundial: la inversión en ciencia sigue siendo baja y no podemos incentivar sólo a que más y más niñas entren y se formen, también tenemos que generar espacios para que las futuras científicas tengan campo laboral.

—¿Crees que los científicos deben salir de los laboratorios?

—Esa es otra responsabilidad que tenemos en el mundo científico: recién hace diez o cinco años nos empezamos a dar cuenta de que no somos una elite. Sobre todo, en países como el nuestro, donde el aporte del Estado es fundamental para desarrollar la ciencia y la inversión privada es minoritaria. Tenemos el deber de dar a conocer lo que hacemos a toda la gente, que no es del campo científico, y explicar por qué nuestro trabajo es importante.

—Eso es algo que muchos ya están haciendo.

—Existe buena disposición, y nuestra mirada sobre la necesidad de divulgar ha cambiado mucho. Si la sociedad no conoce los aportes que realizamos, ¿por qué tendría que entender que parte de sus impuestos sean destinados a nuestro trabajo? Tenemos que preocuparnos de generar investigaciones importantes, sí, pero también de comunicarlas a todos.

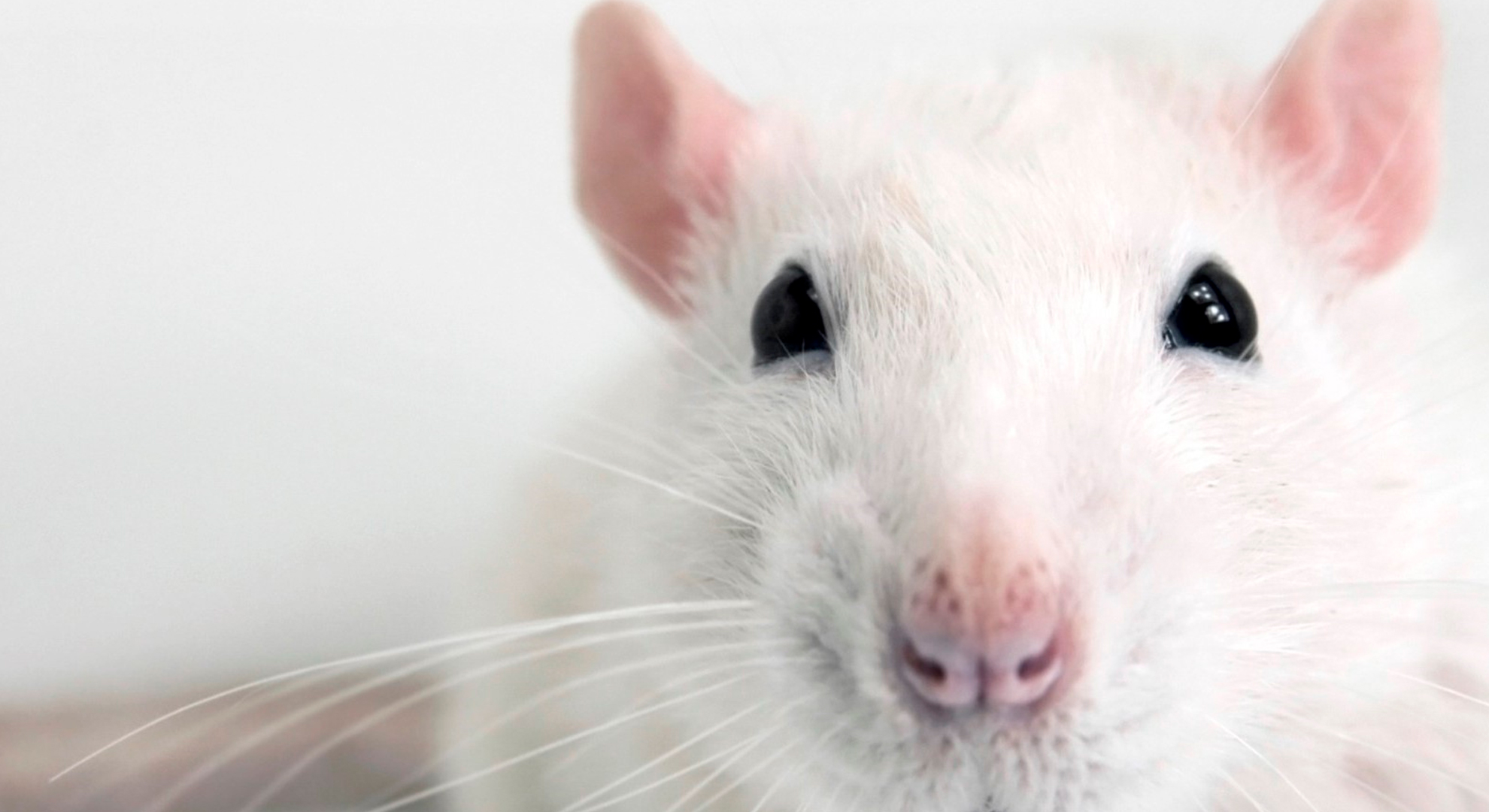

La oxitocina se conoce como la hormona del amor y es importante en la regulación del comportamiento social y materno. El sistema de oxitocina en el cerebro puede ser clave para nuevos tratamientos para muchos trastornos de salud mental, incluida la depresión posparto. Un biólogo ha descubierto un grupo de células que son activadas por la oxitocina en un área de los cerebros de ratones hembra que no están presentes en la misma área en los cerebros de ratones machos.

Las estructuras dentro de las bacterias raras son similares a las que impulsan la fotosíntesis en las plantas de hoy, lo que sugiere que el proceso es más antiguo de lo que se suponía.