Todas las entradas hechas por Blog4ID

En un hecho inédito, dos de los más altos puestos de esta Academia serán ocupados por destacadas Mujeres Científicas.

La nueva Presidenta, elegida unánimemente por los 18 Miembros de Número, presentes en la elección desarrollada el 16 de diciembre, es la Dra. María Teresa Ruiz -Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 y Directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA)- ella presidirá hasta el año 2018.

“Creo que el aporte de la mujer en la ciencia está siendo reconocido de forma mucho más clara y eso le va a hacer bien a las ciencias, que haya más mujeres”, destacó la profesora María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 y nueva presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, cargo que la convierte en la primera mujer en ocupar esa posición y la única en la historia de las seis Academias de Ciencias del Instituto de Chile. En conversación con la Universidad de Chile.

Revisa a continuación la entrevista que la Sociedad de Biología de Chile realizó a la Dra. Hidalgo, en la cual destaca el rol de la mujer científica.

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

The power of data, is now, one of the most important and relevant aspect in researching and innovation around the world. Contain all the information code in one specific place, conform a great relief for the scientifics and investigators in different areas.

Who have the ability to group data in an orderly and specified site. Millions of data will be expressed through an open system monitored by gadgets, creating more health data than has ever existed before.

Why do these machines help us stay fit and more importantly what happens to all that information we are generating and sharing? To put an end with these interrogate, now present to the team who pretend incorporate the technology of data in Chile.

4ID is the most important investigation and discovery agency in our nation, the people who work inside of this corporation understand the pretty valorous subject of information and statistics, for this reason created “Upp Data”, the first and unique center of environmental data.

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

El próximo martes 26 de enero se desarrollará la “Feria de Grados Académicos” organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina y la Subdirección de Postgrado del ICBM.

A continuación te mostramos los plazos establecidos para el evento:

Viernes 08-01-16:Inscripción a la Feria con envío de resumen.

Miércoles 13-01-16: Selección de 1 tesis por programa por los comités académicos.

Martes 19-01-16: Selección de tesis ganadoras y comunicación a los premiados.

Feria de Grados Académicos 2016:

Esta actividad fue aprobada por el Consejo de Postgrado de la Facultad de Medicina y tiene como objetivo mostrar los avances de las tesis de los Programas de Magister y Doctorado de la Facultad,promoviendo la integración básico-clínica y de salud pública entre estudiantes, investigadores y académicos.

La modalidad será la exposición de paneles (posters) de las tesis en ejecución, con un grado de avance suficiente para tener conclusiones sólidas y representativas del trabajo. Además, habrá espacio para que los investigadores, del área clínica, salud pública e investigación básica expongan un poster para ofrecer líneas de investigación y temas de tesis.

El Doctor Emilio Herrera, Subdirector de Postgrado del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, señala que el impacto de exponer estas tesis “potencia el trabajo científico, porque nos da la alternativa de discutir nuestros datos con otros colegas del área. Además, a esta feria asistirán estudiantes y académicos de esta y otras Facultades, de otras áreas y disciplinas, lo que enriquece aún más la discusión científica.

Generalmente las preguntas y comentarios acerca de las Tesis aportan de manera importante al escrito final. Finalmente, muchas veces estas instancias son necesarias para que los estudiantes visualicen la relevancia que tienen sus investigaciones y el aporte que hacen al desarrollo de la ciencia, el conocimiento y/o el impacto de salud poblacional. Esto es parte del aprendizaje del postgrado, que los estudiantes sepan presentar y valorar sus trabajos”.

El Dr. Herrera agrega que a través de esta Feria se incentiva la “discusión abierta, libre y amena entre investigadores básicos,clínicos y de salud pública, algo que está parcialmente desarrollado en la Facultad. Creemos que el acercar estos mundos facilita la traslación de la ciencia básica a la práctica clínica, mejora el entendimiento entre profesionales de diversas áreas y fomenta la colaboración entre ellos. Sin duda que estas condiciones podrían generar importantes interacciones que deriven en nuevas líneas de investigación. La Facultad de Medicina, sus campos clínicos y su visión de salud pública, el ICBM y la investigación básica, pueden en conjunto ser un referente nacional y regional del desarrollo en investigación; y esto debe ser fomentado en nuestros estudiantes de postgrado, los futuros académicos del país”.

El Dr. Herrera agrega que a través de esta Feria se incentiva la “discusión abierta, libre y amena entre investigadores básicos,clínicos y de salud pública, algo que está parcialmente desarrollado en la Facultad. Creemos que el acercar estos mundos facilita la traslación de la ciencia básica a la práctica clínica, mejora el entendimiento entre profesionales de diversas áreas y fomenta la colaboración entre ellos. Sin duda que estas condiciones podrían generar importantes interacciones que deriven en nuevas líneas de investigación. La Facultad de Medicina, sus campos clínicos y su visión de salud pública, el ICBM y la investigación básica, pueden en conjunto ser un referente nacional y regional del desarrollo en investigación; y esto debe ser fomentado en nuestros estudiantes de postgrado, los futuros académicos del país”.

¡Inscríbete y participa de esta gran instancia!

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), todos los derechos reservados. ®

Doctores del ICBM participan en nuevo centro FONDAP de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo:

Dr. Claudio Hetz: “Atacar el envejecimiento es combatir el origen de las enfermedades cerebrales más prevalentes”

El Dr. Claudio Hetz es profesor titular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y Co-Director del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI), organismo que se encuentra al interior del ICBM. Su laboratorio está ubicado en el Programa de Fisiopatología del ICBM, y desde allí conversó sobre la reciente adjudicación del FONDAP y sus próximos desafíos en torno a la investigación.

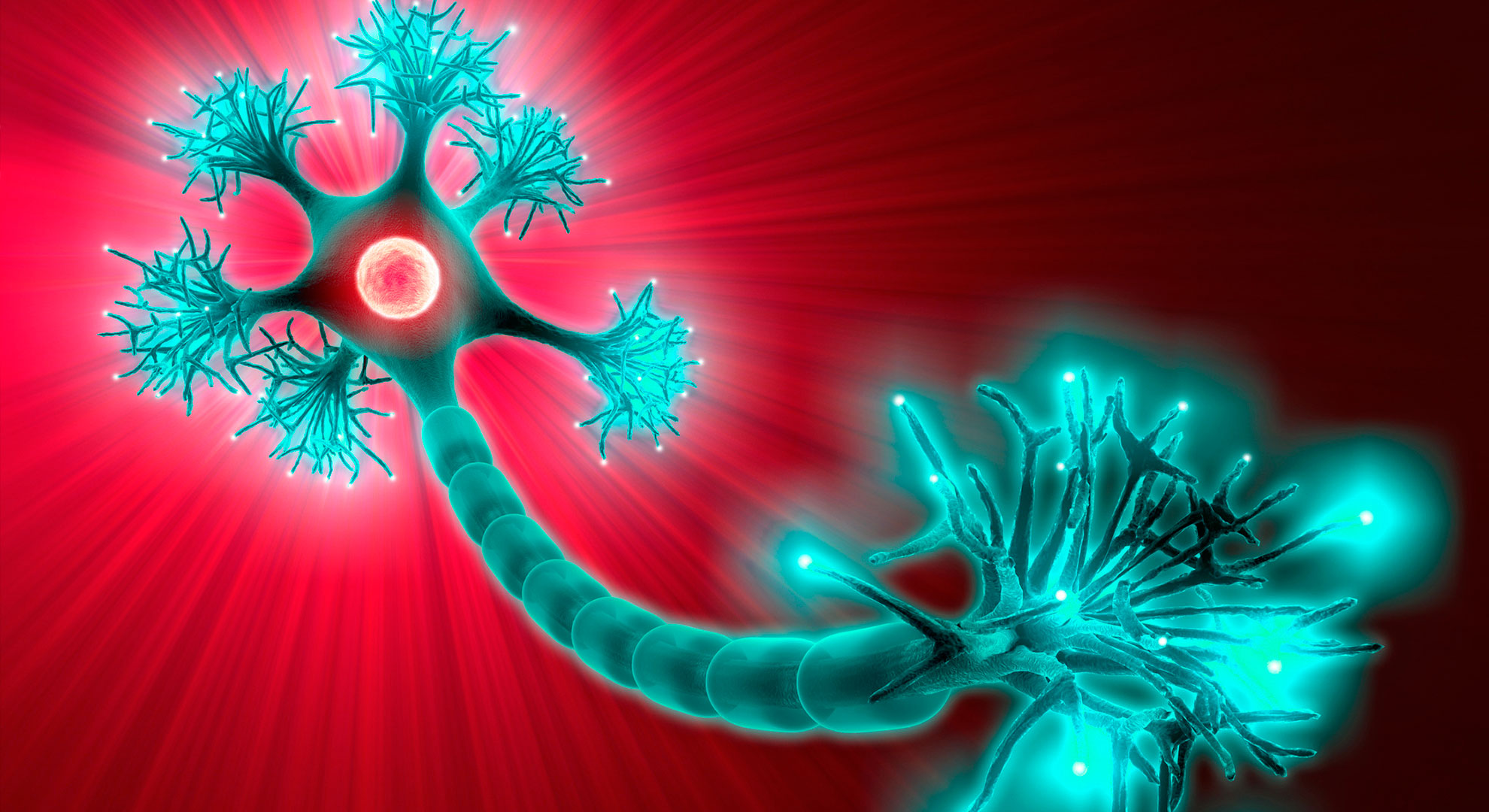

Las enfermedades neurodegenerativas son un factor de preocupación constante para miles de científicos alrededor del mundo.

Encontrar una cura para patologías como el Parkinson o el Alzheimer, se ha transformado en un camino desafiante y lleno de ribetes inesperados, sin embargo la investigación no cesa y durante las últimas décadas se ha avanzado sustancialmente en estas materias.

Recientemente en Chile un grupo de investigadores se adjudicó un Fondo de financiamiento de centros de investigación en áreas prioritarias (FONDAP), que busca estudiar estas patologías cerebrales desde un enfoque relativamente nuevo: El envejecimiento.

Durante algunos años se han estado abordando estas enfermedades desde una arista paliativa, mediante procedimientos experimentales realizados en animales jóvenes, sin embargo, y según del Dr. Hetz, se había olvidado u obviado que el principal factor de riesgo para el desarrollo de estas patologías neurodegenerativas era el envejecimiento. En ese contexto el nuevo centro FONDAP, a través de un equipo interdisciplinario, buscará desarrollar nuevos conocimientos que permitan elaborar una conexión entre el paso de los años y la generación de patologías cerebrales.

El Dr. Hetz buscará asociar su área de investigación, vinculada a la Homeostasis Proteica, a procesos de envejecimiento.

Claudio Hetz es Ingeniero en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias Biomédicas (Universidad de Chile e Instituto de Investigación Farmacéutica Serono, Suiza). Luego realizó estudios de post-doctorado en la Universidad de Harvard. Se unió a la Universidad de Chile durante el año 2007. Actualmente es Profesor Titular en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y profesor adjunto en la Universidad de Harvard. Es además co-director del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI).

Su investigación en la Universidad de Chile se centra en entender las causas moleculares de las enfermedades que afectan al sistema nervioso y el desarrollo de estrategias terapéuticas para prevenir el daño neuronal. Ha recibido importantes reconocimientos, como: Premio Joven Científico TWAS-ROLAC como científico joven sobresaliente en América Latina, fue finalista en el Premio “Eppendorf and Science” en Neurobiología, y fue galardonado por la Sociedad de Biología Celular y premio Bios-Chile como el mejor científico joven de Chile 2008, además de un premio de la Federación Europea FEBS por su importante trayectoria científica. Este año recientemente recibió el KIA Award por su contribución a la biomedicina global.

¿Cuál es la importancia del nuevo centro FONDAP: “Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo”, y su área de investigación: “Procesos de envejecimiento y factores asociados a la salud y bienestar de los adultos”?

Este centro tiene una gran importancia, ya que busca entender las causas del envejecimiento de la población chilena a todo nivel, tomando en consideración aspectos biológicos, moleculares, sociales y económicos.

La historia de la investigación del envejecimiento es bastante reciente, este campo del conocimiento no era muy respetado hace algunos años, sin embargo con el paso del tiempo ha tomado un rol preponderante dentro de la investigación científica. Entendiéndose que el envejecimiento es un proceso activo, en donde las células del cuerpo tienen programas celulares especializados que lo regulan.

En ese contexto, la Gerociencia plantea que las estrategias terapéuticas asociadas a enfermedades cerebrales se han enfocado en tratamientos paliativos y no atacan la etiología de dichas anomalías. La Gerociencia postula que si se modifican los mecanismos moleculares del envejecimiento para vivir más saludable, reduciríamos automáticamente el riesgo a desarrollar enfermedades cerebrales, hipertensión o diabetes. Esto se predice, tendrá un impacto gigantesco a nivel económico y social.

Nosotros decidimos con este FONDAP aprovechar el nicho de la neurociencia dado que es un polo de desarrollo nacional con trayectoria e impacto mundial, donde sobre esta base científica gestamos un proyecto que trabajará en entender las causas del envejecimiento cerebral y cómo ciertos grupos de la población chilena terminan desarrollando este tipo de patologías o bien, envejecen sin desarrollarla. Los investigadores principales de este proyecto se complementarán muy bien, y atacarán el problema del envejecimiento cerebral con una mirada moderna e interdisciplinaria.

La adjudicación de este concurso es un inmenso honor y trae consigo una gran responsabilidad investigativa, ¿cuáles son las principales metas que se desarrollarán en un principio?

Es muy complejo ya que debemos hacer algo nuevo sobre la base de lo que investigamos actualmente, en ese contexto, el proyecto se gestó en asociación directa con el Buck Institute y su presidente: Brian Kennedy, quien desde hace años viene interactuando con diversos centros de neurociencia en Chile.

La investigación se divide en 3 objetivos principales:

Objetivo 1: Tiene un fin clínico. Examinar un universo de 300 pacientes y establecer qué variables biológicas, socioeconómicas y culturales determinan que el envejecimiento sea patológico o sano. A este grupo de pacientes se les realizará un seguimiento y al final se observará cuántos de ellos desarrollaron patologías como: Alzheimer o Parkinson. El proceso irá acompañado de análisis de imágenes cerebrales de los individuos, estudios motores y cognitivos, análisis de Biomarcadores de riesgo, además de sus condiciones socioeconómicas. Estos parámetros serán modelados matemáticamente para determinar los factores que afectan el envejecimiento de la población chilena.

Objetivo2: Estudiar el envejecimiento en modelos animales de enfermedades neurodegenerativas y ver cómo distintos aspectos celulares afectan el proceso de envejecer. Entre ellos: Homeostasis proteica, regeneración y estrés oxidativo, metabolismo y aspectos mitocondriales, todo aplicado al envejecimiento.

Objetivo 3: Aunar ambos objetivos y desarrollar intervenciones clínicas y pre-clínicas.

¿Cuáles son sus expectativas en tornos a este nuevo centro?

Transformar este centro en un referente sudamericano en ámbitos de envejecimiento, y acercar esta arista de la investigación neuro-científica al campo clínico ya que es una muy buena oportunidad para que se genere algo único y trascendental en nuestro país y el mundo.

Investigación:

Su laboratorio aborda diferentes temas que buscan entender las bases moleculares del estrés de los organelos de la célula y su relación con condiciones patológicas que afectan el sistema nervioso, específicamente: Parkinson, Alzheimer y Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

¿Cómo se asocia el conocimiento del estrés celular a la investigación que se desarrollará en el centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo?

Estudiamos el estrés celular a nivel de la homeostasis proteica, mirando el problema a nivel global y de sistemas: la Proteoestasis. Este proceso consiste en la mantención de un proteoma saludable mediado por múltiples funciones celulares interconectadas en forma dinámica.

La mayoría de las enfermedades cerebrales son producidas por proteínas anómalas que se acumulan y forman focos altamente tóxicos. Hoy sabemos que eso pasa porque la homeostasis de la proteína se altera y durante el envejecimiento la capacidad de las neuronas para reparar daños en la homeostasis disminuye. En ese sentido, estamos postulando que si uno ayuda a la neurona a manejar mejor el estrés esto ayudaría a regular los procesos homeostáticos, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Nuevas estrategias de experimentación:

En el proyecto queremos usar ratones genéticamente modificados en aquellos factores que medien la red proteostática, y generar terapias (farmacológicas y génicas) para revertir este daño.

Por costos y tiempo la mayoría de los estudios se desarrollan en ratones jóvenes, sin embargo actualmente hay que envejecer a los ratones si quieres desarrollar este tipo de investigación, ya que el factor de riesgo fundamental es la vejez.

En el marco de estas enfermedades la comunidad científica mundial ha evolucionado mucho en torno a tratamientos paliativos, pero ha costado que surjan descubrimientos que se encarguen de atacar el origen de ellas y por consecuencia generar posibles curas. ¿Por qué cree que se da esa tónica? ¿En cuánto tiempo más podríamos estar hablando de una cura para enfermedades como el Alzheimer?

Es difícil hacer predicciones, pero no estamos lejos. Se han probado tantas cosas que no han funcionado, que creo que de aquí a 10 años podría existir una cura para el Alzheimer, por cómo se está avanzando y cuánto se entiende en torno al tema. El diagnóstico precoz está avanzando, además de entender mejor qué falla en el cerebro de los viejos y cómo esto se relaciona con la génesis de enfermedades como el Alzheimer.

Lo que más falta es conocimiento básico, ya que estamos curando formas muy raras de esta enfermedad dado que modelamos enfermedades utilizando genes mutantes casi inexistentes en la población humana y nos falta generar modelos naturales que remeden la situación de un paciente. Ahora se están estudiando causas asociadas al envejecimiento que ayudarán a dilucidar muchas aristas en este campo.

Nuevas especies de estudio:

El proyecto incorpora el Killifish a través del laboratorio del Dr. Miguel Concha, el cual es un modelo vertebrado que envejece en 6 meses, en comparación a ratones que tardan 2 años en alcanzar la vejez.

El nuevo centro FONDAP tiene como misión abordar las causas de las enfermedades neurodegenerativas, en vez de paliar síntomas.

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Dr. Claudio Hetz, todos los derechos reservados. ®

Instituto de Ciencias Biomédicas, todos los derechos reservados. ®

Sociedad de Biología de Chile:

ENTREVISTA AL DR. CHRISTIAN GONZÁLEZ-BILLAULT “EL CAMINO DE LA NEUROBIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR PARA RETRASAR EL ENVEJECIMIENTO”

En conversación con el Director del nuevo centro FONDAP de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, Dr. Christian González-Billault.

Recientemente un grupo de científicos provenientes de diferentes universidades de nuestro país se adjudicó un concurso FONDAP que establece la creación de un nuevo centro de investigación sobre “Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo”, este centro buscará generar conocimientos y descubrimientos relevantes que ayudarán a determinar factores influyentes del envejecimiento en enfermedades neurodegenerativas, con el fin de estudiar cómo se puede extender el periodo de bienestar en los adultos mayores de Chile.

El centro contará con la participación de una red transdisciplinaria de profesionales de la ciencia, quienes en conjunto a sus equipos, divididos por áreas de especialización, elaborarán un arduo trabajo de investigación en aspectos de envejecimiento. Todo ello con el fin de frenar neuropatologías asociadas a la vejez, y producir una mejor calidad de vida.

El análisis se efectuará desde variadas aristas de las ciencias, dentro de algunas de ellas se encuentran aspectos de la neurobiología, neurociencia, sicología, Bio-estadística y Bio-informática, entre otras.

El Director de este centro de alto impacto científico en Chile, es el Dr. Christian González-Billault, quien es Licenciado en Bioquímica de la Universidad de Chile, 1996, Doctor en biología molecular, 2000 Universidad Autónoma de Madrid, España, Doctor en ciencias, 2000 Universidad Autónoma de Madrid, España. Especialista en ámbitos de Neurobiología Celular, Migración Neuronal, Guía Axonal, Desarrollo de Polaridad Neuronal y aspectos relacionados al estudio del Citoesqueleto. Coordinador del Doctorado en Ciencias, Mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Facultad de

El Director de este centro de alto impacto científico en Chile, es el Dr. Christian González-Billault, quien es Licenciado en Bioquímica de la Universidad de Chile, 1996, Doctor en biología molecular, 2000 Universidad Autónoma de Madrid, España, Doctor en ciencias, 2000 Universidad Autónoma de Madrid, España. Especialista en ámbitos de Neurobiología Celular, Migración Neuronal, Guía Axonal, Desarrollo de Polaridad Neuronal y aspectos relacionados al estudio del Citoesqueleto. Coordinador del Doctorado en Ciencias, Mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Chile.

El Dr. González ha sido el investigador responsable de variados proyectos que buscan comprender, a nivel celular y molecular, la diferenciación neuronal. Además es miembro de la Sociedad de Biología de Chile y su contribución al quehacer científico nacional ha sido de gran relevancia.

Usted es el director del nuevo FONDAP de Gerociencia, salud mental y metabolismo. ¿Cuál es, a su juicio, la importancia de este nuevo centro? Y ¿Qué contribución se espera por parte de esta investigación a la sociedad?

La importancia radica en varias aristas, una que quisiera destacar es poder levantar información científica que actualmente no existe en nuestro país.

Muchos de los estudios que tienen que ver con los factores genéticos y ambientales asociados a neurodegeneración en enfermedades humanas se basan en investigaciones comparadas que se han realizado en Europa y Estados Unidos, y se asume que la realidad nacional recapitula los aspectos que se encuentran en aquellos países. Pero no existen datos locales, entonces generar datos a partir de adultos chilenos, será una contribución muy significativa.

¿Cuál es su área de investigación en este proyecto?

Yo soy neurobiólogo celular y molecular, y durante mi carrera he estado asociado a investigaciones que dan cuenta de mecanismos importantes que regulan la neurotransmisión en condiciones normales y de Alzheimer.

Por tanto nuestro acercamiento a la investigación que desarrollaremos en este centro está relacionado con dicha área y concretamente, trabajaremos con variaciones genéticas relevantes en la producción de algún tipo de demencia, posteriormente, se recapitularán estas variaciones en modelos animales, para que en conjunto con el envejecimiento, se observe cómo es la progresión o el desarrollo de la enfermedad y qué aspectos podemos manipular para que los efectos sean menos dañinos.

¿Los animales serán envejecidos?

Exactamente, tomaremos animales envejecidos que tengan una composición genética normal en contraposición de quienes tengan algunas variaciones, que estimulen a nuestro juicio que el deterioro cognitivo aparezca más rápido. Observaremos cómo la edad es un modificador que sumado a variables genéticas puede conllevar a la enfermedad.

Uno de los objetivos de este FONDAP es encontrar procedimientos para retrasar el envejecimiento, este retraso se efectuará a nivel celular, ¿cómo se desarrollará dicho proceso?

No hay solo un aspecto que sea importante para retrasar el envejecimiento. Por lo tanto, nosotros realizaremos un análisis multivariado que considere diferentes dimensiones, estudiando componentes que tengan que ver, por ejemplo, con el manejo de proteínas dentro de la célula; ya que cuando las proteínas no son removidas de forma natural por la maquinaria de degradación proteica, pueden generar disfunción. Además, estudiaremos la maquinaria de producción de energía celular, que sabemos genera subproductos que pueden dañar tanto el DNA, como las proteínas y los lípidos.

Si bien, no existe la molécula, ni la droga mágica que retrasará el envejecimiento, la idea subyacente de este proyecto es desarrollar una serie de intervenciones en diferentes planos, y que todas en su conjunto generen una mejor calidad de vida.

¿Se espera que haya una proporcionalidad directa entre el mayor retraso del envejecimiento y una menor aparición de patologías neurodegenerativas?

Lo que se busca como objetivo es extender el Healthspan, que es aquel periodo de la vida en que un individuo se reconoce y se declara como sano. En la medida que logramos extender este período podemos extraer múltiples beneficios, dentro de ellos está el aspecto económico, ya que las enfermedades neurodegenerativas implican un fuerte gasto e impactan directamente el bolsillo de las familias, y en la medida en que la población chilena vaya envejeciendo progresivamente, esto impactará sobre el presupuesto de la salud pública.

En este centro hay un equipo interdisciplinario de profesionales, dentro de los cuales se encuentran científicos y matemáticos, como Bio-estadísticos y Bio-informáticos, la convalidación de todas estas disciplinas buscará llegar a un buen desarrollo de la investigación, ¿cuáles son sus expectativas frente a esta variedad de profesionales?

Son muy altas, porque cuando uno proyecta un centro de esta naturaleza no se puede concebir sin un aporte multidisciplinario. Este es un centro que afectará directamente sobre la calidad de vida de las personas y por lo tanto requiere la convergencia de distintas disciplinas. Tenemos gente que tiene mucha experiencia en el trabajo básico en la neurobiología clásica, sin embargo también existe un grupo clínico que nos proporcionará otra mirada. Está el área de la Bio-informática, sicología, especialistas en imagenología del sistema nervioso, es decir, múltiples profesionales que aportarán desde sus diferentes áreas. El proyecto no tendría sentido sin ellos.

Área de investigación:

¿Cuál es la función de la investigación científica en aspectos de la neurobiología celular?

Principalmente comprender el funcionamiento de las células que componen el sistema  nervioso. Específicamente, entender aspectos celulares y moleculares que ocurren dentro de las neuronas o de las células gliales, y cómo estos aspectos son regulados dentro de cada célula. Dichos procedimientos generan cambios que son gatillados por factores que vienen desde fuera de la célula, ya que no es una entidad aislada. Debemos entender como la actividad de cada uno de los componentes se modifica en respuesta al ambiente y señales o interacciones que establecen estas entidades.

nervioso. Específicamente, entender aspectos celulares y moleculares que ocurren dentro de las neuronas o de las células gliales, y cómo estos aspectos son regulados dentro de cada célula. Dichos procedimientos generan cambios que son gatillados por factores que vienen desde fuera de la célula, ya que no es una entidad aislada. Debemos entender como la actividad de cada uno de los componentes se modifica en respuesta al ambiente y señales o interacciones que establecen estas entidades.

La neurobiología busca entender como los componentes de una célula, ya sean lípidos, genes, proteínas, carbohidratos, etc. se integranen redes complejas que ejecutan las acciones propias de las células en el sistema nervioso.

Una de sus líneas de investigación es la migración neuronal, ¿en qué consiste este proceso?

La migración neuronal es un subtipo de migración y se presenta durante el desarrollo de un organismo. Estudia cómo cada una de las células que constituyen el cerebro fue capaz de encontrar el destino donde debía ejercer su función. Describe los procesos que determinan ese camino y determina cómo la célula puede moverse de un sitio A a un sitio B.

Cada uno de los distintos dominios del embrión tienen un programa genético que se activa, dicho programa dará las instrucciones necesarias para que las células puedan moverse dentro de una topología tridimensional en un embrión y establecerse en un determinado sitio. Las células que llegan al hipocampo, por ejemplo, no pueden llegar a otro lado, ya que su programa genético-molecular les instruye que deben situarse allí.

Citoesqueleto:

En la formación básica escolar, se le da un papel bastante secundario al rol del citoesqueleto, tanto así que su función se enmarca en ser un entramado proteico que solo da sostén a la célula, sin embargo usted ha estudiado este organelo en profundidad y está lejos de ser solo un mero sostenedor, ¿cuáles son las propiedades de este organelo y en qué procesos está inmerso?

Formando una analogía: cuando uno observa el esqueleto óseo del cuerpo, además de darse cuenta de que da sostén al organismo, puede observar que a nadie el cuerpo le llega más allá de donde terminan sus huesos, por lo tanto: delimita la morfología y la extensión del cuerpo.

Formando una analogía: cuando uno observa el esqueleto óseo del cuerpo, además de darse cuenta de que da sostén al organismo, puede observar que a nadie el cuerpo le llega más allá de donde terminan sus huesos, por lo tanto: delimita la morfología y la extensión del cuerpo.

Si bien tiene propiedades muy interesantes como la resistencia, es rígido, lo que significa que no hay grandes variaciones. Nuestros huesos no van cambiando de tamaño ni deposición una vez que se llega a la edad adulta. En cambio, el citoesqueleto tiene la propiedad de armarse y desarmarse según las necesidades de la célula.

Todas las células tienen citoesqueleto, este organelo corresponde a componentes finitos, entonces cada célula con un repertorio específico de subunidades es capaz de generar polímeros que tienen vidas medias cortas y con eso generar vías de distribución.

En la célula los caminos se arman y se desarman todo el tiempo, el citoesqueleto es un sistema de autopistas dentro de la célula y es de naturaleza dinámica.

Cuando uno piensa en las espinas dendríticas, que se generan en zonas especializadas de las dendritas, ellas están hechas de citoesqueleto, y su volumen y estabilidad tiene relación con la fuerza de la sinapsis, ahí hay un ejemplo concreto del rol del citoesqueleto en procesos de aprendizaje.

Cada vez que se aprende, se memoriza o se evoca un recuerdo, es dependiente de un cambio en el citoesqueleto.

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Dr. Christian González-Billault, todos los derechos reservados. ®

ENTREVISTA A LA DRA. ROSALBA LAGOS: “EL INTERESANTE MUNDO DE LAS BACTERIOCINAS”

Horas después de dar su discurso de incorporación como miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, la Doctora Rosalba Lagos Mónaco nos recibió en su laboratorio ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, para conversar acerca de este importante reconocimiento, así como también del estado actual de la ciencia en Chile y de la interesante investigación que compete a su laboratorio.

Ciencia:

Muchos de los conocimientos científicos actuales basan sus preceptos en la investigación acabada de los distintos microorganismos existentes en el planeta y el universo. La mayoría de las investigaciones relacionadas a este aspecto del conocimiento humano se ha desarrollado de manera satisfactoria, sin embargo, los científicos año tras año se siguen sorprendiendo con las múltiples capacidades de estos seres microscópicos verdaderamente alucinantes.

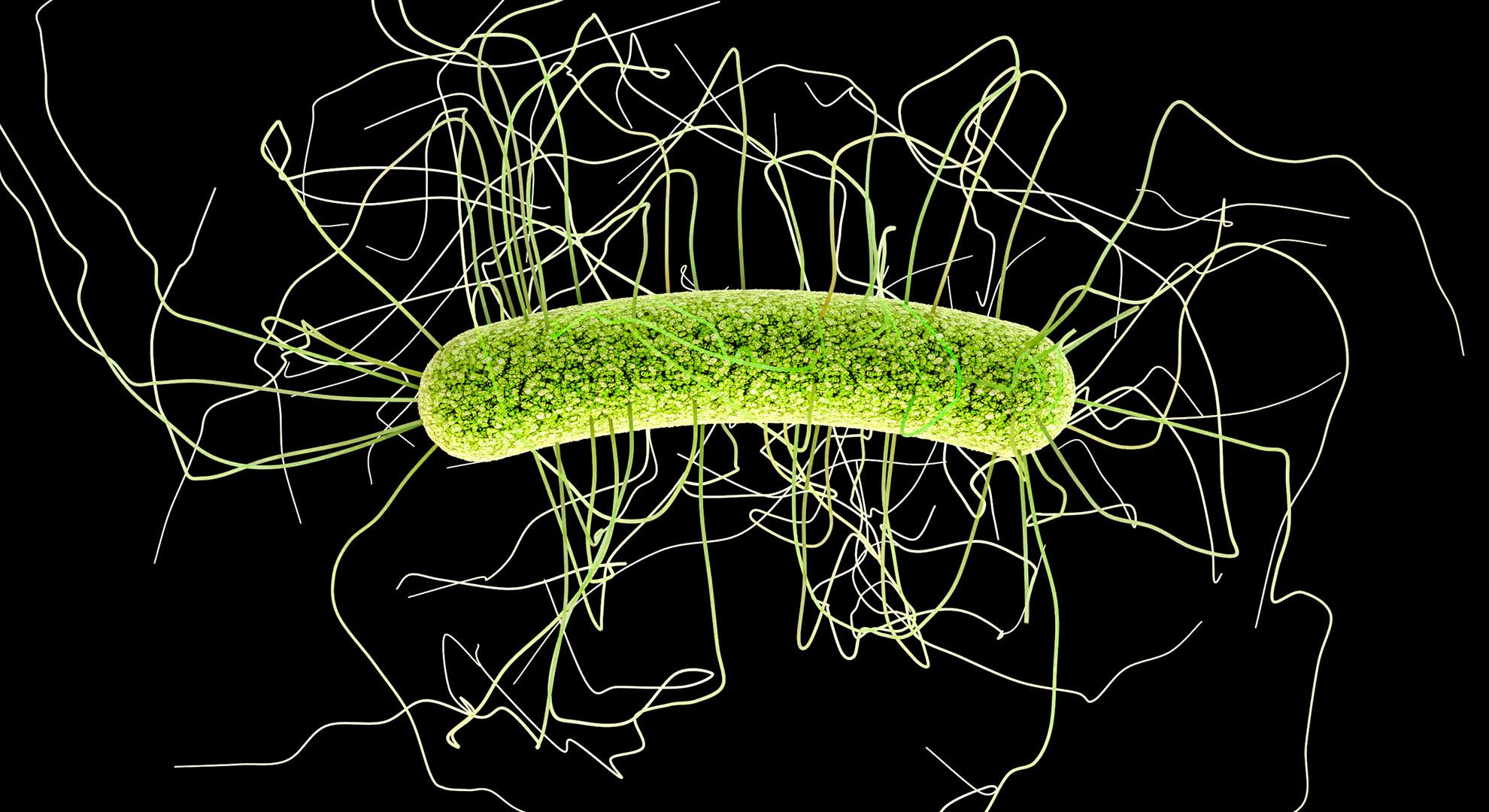

Una especie microscópica muy conocida son las bacterias; organismos unicelulares más arcaicos que las células eucariontes. Estas poseen en su mayoría un único cromosoma y carecen de membrana nuclear. En algunos casos las bacterias presentan flagelos que les ayudan a mejorar su desplazamiento en el medio por el cual transitan.

Ahora bien, estos organismos son el resultado de una larga evolución al igual que la mayoría de las especies, sean o no microscópicas. Conforme a ello, han generado diversas capacidades, muchas de ellas estudiadas y otras aun ocultas en un baúl de secretos.

Buenos modelos de estudio:

Se elige frecuentemente a bacterias como material de análisis para los estudios científicos, principalmente porque a partir de una se da origen a enormes poblaciones (colonias), cuyo estudio evidencia la aparición constante de organismos que tienen propiedades nuevas.

Por otro lado, las bacterias se dividen en dos grandes categorías de clasificación, las que pertenecen al grupo de las Gram positivas (en tinción Gram: retienen el color morado del cristal violeta) y las bacterias Gram negativas (en tinción Gram: quedan decoloradas y teñidas de rosado pálido con un colorante de contraste).

Las del primer grupo se componen de una pared gruesa de peptidoglucano, el cual es un exoesqueleto cuya función consiste en darle consistencia, forma y mayor capacidad de supervivencia a la bacteria; además existe la membrana citoplasmática. Al contrario de las bacterias Gram positivas, las Gram negativas poseen una envoltura un tanto más compleja formada por una membrana citoplasmática o también llamada membrana interna, una pared de peptidoglucano (más delgada que las Gram positivas) y además una membrana externa.

El laboratorio de la Dra. Lagos centra su investigación en el antibacteriano microcina E492, dilucidando varios aspectos relacionados al mecanismo y producción génica, implicados en la actividad de este antibacteriano que sirve de base para el diseño de antibióticos de nueva generación. Otro aspecto de su investigación implica el estudio de las fibras amiloides bacterianas formada por la microcina E492 y las propiedades toxicas de sus precursores.

La Dra. Rosalba Lagos, es Licenciada en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile y en 1985 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias con mención en Biología, Universidad de Chile; su Tesis de Doctoral se enfocó en el estudio de los virus bacterianos P2 y P4, en el Departamento de Microbiología y Genética Molecular de Harvard Medical School.

La Dra. Rosalba Lagos, es Licenciada en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile y en 1985 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias con mención en Biología, Universidad de Chile; su Tesis de Doctoral se enfocó en el estudio de los virus bacterianos P2 y P4, en el Departamento de Microbiología y Genética Molecular de Harvard Medical School.

Entre sus logros académicos está haber fundado en 1987, junto a otros profesores, el Doctorado conjunto en Microbiología de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, y además recientemente, el Doctorado en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile. Actualmente es miembro del Comité Académico de ambos programas de Postgrado. También participó en la creación de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

Destaca entre sus cargos de administración académica el ser en este momento Directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias y haber sido directora del Departamento de Biología de dicha Facultad. Fue Presidenta de la Comisión de Membresía de la Sociedad de Biología y también de la Sociedad de Microbiología de Chile y Presidenta de la Sociedad de Biología de Chile por el período 2013-2014.

Participa como Editora Asociada en la prestigiosa revista científica “Biological Research”, fue miembro del comité editorial de la Revista Latinoamericana de Microbiología, y también de Anales de Microbiología. En Agosto de 2014 fue elegida Vice-Chair de la División “Bacterial and Applied Microbiology” (BAM), de la International Union of Microbiological Societies (IUMS) por el período 2014-2017. Presidirá esta División en el período 2017-2020. Recientemente fue elegida miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias.

Entrevista:

Situación actual de la ciencia en Chile:

La ciencia en Chile ha tenido un lento proceso de reconocimiento e incentivo, si bien durante los últimos años se ha situado en un sitial más preponderante, falta aun dar el énfasis necesario. ¿Cuán importante es que como país incentivemos el desarrollo de la investigación científica?

Es fundamental que para que nuestro país llegue al aspirado desarrollo tenga un buen nivel de investigación científica. Este desarrollo no solamente conlleva el conocimiento de aprender y desarrollar cosas nuevas, sino que también va a permitir mejorar la calidad de esos conocimientos y aprendizajes.

El desarrollo científico es algo obvio para lograr crecer como nación, sin embargo yo me pregunto ¿por qué siendo tan obvio, en Chile no se incentiva como corresponde? En los discursos siempre se discute sobre esto, más en la práctica no hay ningún tipo de cambio. Hay instrumentos pero no son suficientes, tampoco lo son el número de científicos que existe al día de hoy.

Existen estímulos para hacer un doctorado por ejemplo, pero a la vez debiese haber un aumento en las plazas en donde se hace ciencia, para que así los profesionales no lleguen a Chile y se encuentren con que las condiciones no son las ideales para iniciar una carrera científica. Lo mismo ocurre con los científicos formados en Chile. La propia industria, también ha estado muy rezagada a ampliar el espectro en investigación.

¿La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología ayudaría a dar mayor preponderancia a la ciencia?

Yo creo que ayudará a marcar presencia, y si a eso se le incluyen mayores recursos de los que existen actualmente, sería mucho mejor. Ojalá que finalmente sea algo que se realice.

Academia Chilena de Ciencias 2015:

¿Cuál es la sensación que le deja su reciente incorporación a la Academia Chilena de Ciencias?

Me siento honrada y muy emocionada. A la vez siento que el reconocimiento que se personifica en mí, le corresponde a todos quienes han trabajados conmigo.

Sociedad de Biología de Chile:

¿Qué significa para usted la Sociedad de Biología de Chile? Y ¿cómo ha estado presente durante el desarrollo de su larga y exitosa carrera científica?

La Sociedad de Biología de Chile tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde mis inicios iba a la Sociedad de Biología, cuando ésta era la figura de mayor presencia científica en nuestro país. El momento más esperado de los científicos era llegar a la reunión anual de la sociedad.

En este largo camino junto con la Sociedad me he perdido muy pocas reuniones y mi conexión siempre ha sido muy profunda, de modo que cuando asumí como Presidenta de esta6

Sociedad, sentí un honor tremendo, en una institución que a mi juicio ha sido fundamental para el desarrollo de las ciencias biológicas en todo su espectro en Chile.

En la actualidad esta entidad científica tiene la capacidad de agrupar a sus sociedades afiliadas, convirtiéndose en un ente que puede articular y organizar de mejor manera las inquietudes de la comunidad, y así unirnos para presentar problemas comunes que nos atañan a todos.

Actualidad: Educación.

¿Cómo ve el panorama actual de la educación en nuestro país? Cuando los alumnos llegan a primer año de Universidad ¿se nota la diferencia entre las diferentes formaciones escolares que recibieron en sus respectivos colegios, específicamente en el ámbito de la ciencia?

Es bastante variable y es un problema que todo el mundo reconoce, las personas pueden ir al colegio, pero la calidad de la educación no es igual para todos. Existe una tremenda disparidad en la educación, y si bien los libros de biología presentes en los colegios poseen la información, esta no llega igual a todos los alumnos. Es claro que existe una enorme brecha en nuestro país, los alumnos llegan con diferentes competencias a la Universidad, y si bien las instituciones tratan este tema, la manera de resolverlo es desde el comienzo, desde la educación básica y media, y para ello hay que tener buenos profesores. Los profesoes pueden tener mucha vocación, pero si no están bien preparados, no servirá de mucho.

Todos los gobiernos han tratado de mejorar este problema, buscando que exista un mayor número de postulaciones a las pedagogías, sin embargo, hay que hacer mayor hincapié en la calidad de esa educación, no en el número de estudiantes.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en conjunto con la Facultad de Filosofía ha hecho esfuerzos para preparar a profesores con una pedagogía de física y matemática. Este año, además, comenzó la pedagogía en biología y química. Nuestra Facultad les imparte a estos estudiantes cursos de biología y química especialmente diseñados de modo que el educador adquiera sólidos conocimientos que entregará a sus futuros alumnos. La ventaja es que nosotros le podemos dar esa formación en los aspectos básicos de la biología, química, física y matemática, en un lugar que además se hace investigación científica de alta calidad, y entrenarlos con el método científico.

Los profesores que saldrán de esta generación serán de primera línea, ya que un porcentaje de ellos tendrá conocimientos muy elevados, que podrán ser complementados con estudios de postgrado.

Investigación Científica: Bacteriocinas.

Su línea de investigación se relaciona con la microbiología y la genética molecular. Bajo esa línea ha desarrollado un amplio conocimiento sobre antibióticos producidos por bacterias, denominados “bacteriocinas”.

En específico usted y su laboratorio estudia el comportamiento de la microcina E492, ¿cómo se detectó?

Al realizar aislados bacterianos, ya sea ambientales o clínicos, en que hay una amplia variedad de colonias creciendo, a veces se observa que una colonia se ve inhibida por otra (se percibe una muesca), lo que indica que colonias vecinas estarían produciendo inhibidores o sustancias antibacterianas, que pueden ser desde un virus bacteriano (bacteriófago) hasta una bacteriocina. Existen ensayos que permiten discernir entre estas posibilidades, y específicamente las bacteriocinas puden detectarse de la siguiente manera:8

Se prepara un césped bacteriano a partir de una cepa sensible, y sobre éste se siembra una colonia productora de bacteriocina que generará un halo de inhibición de crecimiento. Es

relativamente simple detectar cuando una bacteria produce un elemento que mata a otras bacterias, ya sea un bacteriófago o una bacteriocina.

Descubrimientos en el laboratorio:

Nosotros descubrimos que esta bacteriocina forma poros en la membrana citoplasmática de la célula sensible, y para hacer el poro y llegar a la membrana, debe atravesar la membrana externa, ya que ataca a bacterias Gram negativas. Este proceso se lleva a cabo mediante el reconocimiento de receptores de la membrana externa y posterior translocación. Los receptores que son reconocidos por la microcina son receptores de hierro, que captan a la enteroquelina que es un sideróforo cuando está acomplejada con hierro.

La microcina tiene una estructura modular, y es en el carboxilo terminal donde se produce una modificación con un sideróforo que le da la propiedad de ser reconocida por los receptores anteriormente mencionados. La estructura modular le confiere un enorme potencial en la aplicación de antibióticos de nueva generación, pues con este módulo es posible diseñar moléculas híbridas. La región carboxilo terminal es ideal para el diseño de moléculas que pueden ser reconocidas por los receptores que están implicados en la internalización del hierro. Esta estrategia se llama de caballo de Troya, pues la toxina ingresa a través de un receptor necesario para la captación de un elemento esencial “engañando” a la bacteria.

El análisis de la microcina E492 arrojó que esta es tóxica para células tumorales, ¿Existe allí una posible línea de investigación?

Efectivamente fue así, y queremos retomar esto utilizando un modelo animal más al alcance de nosotros para ver esas propiedades.

¿En qué estado se encuentra la investigación principal de la microcina E492?

Estamos en un momento súper bueno, ya que comenzaron a surgir nuevos factores muy importantes en la producción de esta microcina E492.

Una característica importante de la microcina es su capacidad de formar fibras de tipo amiloide, que poseen las mismas propiedades estructurales, de tinción y morfología que las fibras amiloides asociadas a patologías como el Alzheimer y Parkinson. Descubrimos que cuando se acumula microcina E492 en la fase estacionaria de crecimiento se estimula la polimerización de fibras amiloides. Recientemente hemos descubierto algo inusual, y es que también se forman amiloides intracelulares, que se visualizan como inclusiones cuando se tiñen con sondas específicas para amiloides. La función del amiloide parece ser inactivar la actividad bactericida y así modular la actividad tóxica.

Nuevos descubrimientos:

Secuenciamos el genoma de la cepa de K. pneumoniae productora de la microcina y descubrimos que el clúster está en una isla genómica, la cual resultó ser móvil, es decir que se puede escindir y entrar a otro genoma. Esto tiene importantes consecuencias evolutivas, pues significa que puede haber transferencia horizontal del clúster.

También mediante nuevas construcciones genéticas descubrimos que dentro del clúster de la MccE492, existe otra microcina con su respectiva inmunidad, lo cual nos indica que sus mecanismos de acción son diferentes. Hemos determinado que esta segunda microcina (OrfL) se modifica utilizando la maquinaria de la microcina E492, que usa los mismos receptores para su ingreso, y que forma amiloides tanto in vivo como in vitro. Su papel parece ser nucleador de la formación de amiloides.

¿Cuál es la consecuencia de producir una segunda microcina?

Es difícil saberlo. Sabemos que es un proceso evolutivo que se dio en este tipo de bacterias y por lo tanto tiene un papel muy importante.

Recientemente descubrimos que la formación del amiloide se ve retrasada si la microcina está modificada con el sideróforo en el carboxilo terminal; mientras más se le adicione menos proclive a hacer amiloide, en tanto que la forma no modificada es muy eficiente en la formación de fibras amiloide.

Además de ello, como ya mencioné, hemos descubierto que hace amiloides intracelulares, por lo que estamos tratando de encontrar cual es el papel fisiológico. Por lo pronto ya dilucidamos cual es la región amiloidogénica de la microcina y cuales son los aminoácidos que al ser cambiados producen amiloides de manera descontrolada.

Lo que es claro, es que la nueva microcina hace mucho más amiloide y ese proceso se ve regulado por la modificación en la proteína.

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Dra. Rosalba Lagos, todos los derechos reservados. ®

“Clostridium difficile: Un desafío constante”

Un café ubicado en el corazón del barrio República fue el escenario en donde el Doctor Daniel Paredes-Sabja dio una entrevista para la Sociedad de Bioquímica y 4ID.

En compañía de un expreso y un latte, conversamos por más de 1 hora sobre su reciente incorporación a la Sociedad y sus estudios en relación a la bacteria Clostridium difficile.

¿Cómo se produjo su incorporación a la Sociedad de Bioquímica?

Cuando llegué a Chile, el año 2011, no pertenecía a ninguna Sociedad. Mi formación de pre-grado, es ser Ingeniero en Alimentos, entonces soy totalmente un foráneo al mundo de las Sociedades Científicas. No conocía a ningún Bioquímico o Biólogo.

Cuando llegué al país pensé que si me incorporaba a una sociedad, debía ser a una que abordara el tema biológico, por mi formación doctoral. Fue entonces cuando el año pasado, a raíz de un tema de investigación muy interesante que teníamos; acerca de cómo las esporas de Clostridium interactúan con factores del complemento mediando factores de persistencia; pensé que dicho estudio era apropiado para la Sociedad de Bioquímica, ya que en ella hay grupos de investigadores que me podían dar un buen feedback en relación a este tema. Entonces, esa fue la decisión por la cual el año pasado decidí incorporarme. En el fondo estaba buscando mayor diversidad científica en las diferentes temáticas existentes y eso te lo entrega esta Sociedad.

¿En qué aspectos quisiera aportar a la Sociedad de Bioquímica?

Quiero impregnarme de la cultura de la Sociedad, lo que se logra a partir del conocimiento que voy a tener en torno a cada uno de los miembros que la componen, observar cómo funciona y de ahí ver mi forma de contribución, ya sea por medio de seminarios o coloquios. Pero primero quiero sondear el ambiente.

Mi contribución, por cierto, se realizará mediante introduzca mis áreas de investigación. Específicamente: Cómo el patógeno “Clostridium difficile” interacciona con el hospedero a través del Sistema Inmune Innato.

También aportando en áreas como la genética molecular, biología celular y microbiología clásica. Es una mezcla de todas esas disciplinas, por lo que se torna un ejercicio integral.

Usted es parte de una nueva generación de científicos, la cual dispone de otro tipo de herramientas para realizar sus investigaciones. ¿Cómo analiza el momento actual de la investigación científica en Chile? Y ¿cuáles son los cambios, que a su juicio, han generado estas nuevas tecnologías?

En Chile hay varias cosas que están ocurriendo, que no solo se relacionan con las nuevas tecnologías, sino también, con varias herramientas que se están abriendo para postular a proyectos financiables, que son herramientas de información aplicada y no se limitan al clásico FONDECYT.

En ese sentido, mi área de trabajo es transversal y transdimensional, esto permitió que cuando llegué a Chile, nos adjudicáramos dos FONDECYT regulares en estos últimos 4 años, uno de ellos se posicionó primero en el grupo de estudio, lo que fue un buen logro.

También nos adjudicamos un FONDEF, a partir de la idea de terapias alternativas para combatir las infecciones, derivado de nuestro trabajo de ciencia básica, y nos adjudicamos un proyecto, bien aplicado por cierto, que es clínico. El cual se relaciona con la creación de nuevos protocolos para combatir estas infecciones desde un punto de vista médico.

Es así como hemos realizado un trabajo bien transversal y ese enfoque, que se relaciona con la transversalidad, es algo que falta desarrollar aún.

Últimamente, gracias a que los estudiantes de biotecnología están impulsando a profesores dentro de esas áreas, es que se ven más académicos abordando dichas temáticas.

El otro punto, es la aplicación de nuevas tecnologías masivas -carísimas por cierto- que son las ómicas, trancriptómicas, proteómicas y metabolómicas. La verdad es que la incorporación de esas tecnologías en Chile ha sido un poco lenta por variados factores.

Primero: En las instituciones hay pocos núcleos que alberguen ese tipo de tecnologías, en donde los científicos pueden ir y hacer servicio. Hay algunas que los tienen, pero la calidad no es la mejor y uno termina yéndose al extranjero por la falta de seriedad de las personas. Se necesitan expertos en meta análisis de datos, por citar un ejemplo.

Segundo: Todas estas herramientas son complementarias al trabajo que estamos haciendo, si bien somos hijos de la ciencia reduccionista, vieja escuela, y las tecnologías nuevas nos invitan a ser más de biología- sistema, siempre uno va a tender al reduccionismo, porque con estas tecnologías ómicas lo que uno va a lograr es tener una mirada transversal a las distintas etapas de la biología en el modelo que estés estudiando. Pero siempre hay que volver a aquellas herramientas reduccionistas para comprobar.

En Chile no hay muchos expertos en estas tecnologías por lo que buscamos tratar de complementar esa necesidad fuera.

Frente a la pregunta anterior ¿Cree usted que los científicos deben desarrollar su trabajo buscando una mayor divulgación social, utilizando por ejemplo, herramientas como las redes sociales?

No, yo no creo que esa sea nuestra labor. Nuestra labor como científicos en Chile y también en países desarrollados, siempre ha sido y será: hacer ciencia, formar personas, generar soluciones para los problemas actuales de la sociedad y para eso estamos formados. No comparto la idea de que el científico tiene que hacer divulgación. No comparto la idea de que tengamos que tener un twitter o un blog y estar publicando ahí nuestros estudios. Eso debe ser trabajo de un equipo multidisciplinario, que debiesen tener las universidades, en la cual se haga la divulgación de nuestra ciencia. Este equipo tendría que estar formado por expertos en difusión y ¿quién más experto que un periodista, para difundir esta información científica como corresponde a la sociedad?

Separo las tareas, porque de lo contrario estaríamos haciendo de todo un poco, y lo terminaríamos haciendo mal. “Pastelero a sus pasteles”, en el fondo.

Como acápite a lo dicho anteriormente. Expreso que estoy muy de acuerdo en que nosotros hagamos seminarios de difusión serios que vayan a colegas, de por ejemplo: el Instituto de Salud Pública (ISP), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), etc.

¿Pero, siempre a personas vinculadas con el área científica?

Claro, a personas involucradas, a personas que les pueda servir lo que nosotros hacemos. A la sociedad normal, eso debiesen gestionarlo los periodistas, e invitarnos a nosotros como expositores de un pequeño tópico, pero desde una vereda social.

¿No cree usted que la información está muy encapsulada?

Estoy de acuerdo con que la información está muy encapsulada y también estoy de acuerdo con que exista mayor divulgación. Pero a nosotros no nos debiesen pedir generarla, porque no corresponde que lo hagan. Nosotros no podemos estar catalizando esas divulgaciones. Porque es un gasto de energía que no se nos retribuye científicamente, y como dije antes: para eso hay otro tipo profesionales.

Usted es Ingeniero en alimentos de la Universidad Austral (2002), posteriormente en 2009, recibió su título de Doctor en la Universidad Estatal de Oregon, con variados reconocimientos, como el “Oregon Lottery Scholarship” y el “Outstanding Doctoral Student Savery Award”, ambos relacionados con la alta productividad científica y destacados méritos académicos. A su juicio: ¿Cuáles fueron los principales valores que lo hicieron acreedor de estos premios?

Lo principal fue que trabajé como Chileno. Piñera lo dijo cuando rescató a los mineros, a la: “Chilean way”, y si entonces “Chilean way” significa bien, pues yo trabajé así. A la “Chilean way”, pero en Estados Unidos.

Fue tremendamente productivo, un total de 16 papers, como primer autor, en revistas de alto impacto, o tradicionales. Lo que involucró un arduo trabajo. El que por cierto, estructuré de manera bien ingenieril, organizando bien mis tiempos.

Durante el día hacía cartas Gantt de mis actividades diarias; trabajaba 12 horas al día en el laboratorio sin parar generando datos. Y en la noche analizaba mis datos y escribía mis publicaciones. También trabajaba el sábado durante media jornada y los domingos en la noche iba al laboratorio a dejar todo preparado para el lunes. Fue un régimen tremendamente productivo. Y gracias a eso logré antes de llegar a Chile adjudicarme un FONDECYT regular y aterrizar en la Universidad con ese proyecto en mano.

¿Cuál es la invitación que le hace a las nacientes generaciones de científicos en Chile, para alcanzar este tipo de logros?

Lo que sucede es que hay dos caminos: Uno se relaciona con ser intelectualmente muy bueno y el otro con ser experimentalmente muy bueno. Y para ser bueno en el segundo punto, se debe ser bueno en el primero. Entonces escogí el camino experimental para demostrarme a mi mismo que soy microbiólogo. Pero se me pasó la mano. Fue un poco brutal la productividad.

La motivación mía fue el demostrarme que si me la podía como microbiólogo molecular y que puedo enfrentar temáticas relacionadas con esa área. Y lo bonito de la ciencia, y es aquí donde invito a todos, es que la meritocracia funciona. En ciencia si funcionan los méritos, porque los reconocen para postular a proyectos, para ser considerado en una oportunidad de trabajo, puestos académicos o para pedir más espacios en los laboratorios, por ejemplo.

Usted se ha especializado en todos aquellos aspectos que tienen relación con la bacteria “Clostridium difficile” ¿Qué lo incentivó a investigar este tipo de organismos?

Durante el doctorado yo trabajé con otra variedad, que es la “Clostridium perfrigens”, que producía una infección de alto espectro, que no solo generaba infección en humanos sino también en animales. Su transmisión sonótica era grande en humanos y animales, pero la verdad fue que no tenía la relevancia necesaria a nivel mundial. Y en ese tiempo, cuando tuve que optar por un tema para realizar mi post doctorado, habían varias opciones; o me quedaba ahí mismo en Oregon State University o me podría haber ido a la Universidad de California o alguna universidad un poco más grande, pero investigando temas asociados a bacterias patógenas que ya están mega estudiadas, como la salmonella, listeria y cólera.

Entonces surgió la alternativa de quedarme en el mismo laboratorio y trabajar con Clostridium difficile, de la cual no se sabía nada de genética y que realmente era un tema relevante a nivel mundial. Fue ahí que tomé el desafío, sin saber nada, básicamente porque habían pocos laboratorios que trabajaban con Clostridium difficile, a pesar de lo relevante que era y continúa siendo, por cierto.

En ese sentido, yo sentía que las esporas eran uno de los factores más importantes en la infección. Como es un patógeno anaeróbico no es capaz de sobrevivir en el ambiente en estado vegetativo, muere a los 30 minutos, entonces forma esporas en el intestino de los pacientes y cuando espurula, son absolutamente indestructibles por el Sistema Inmune Innato del hospedero. Tampoco se levantan anticuerpos en contra de esas esporas y tampoco son destruidas por los antibióticos. Además, son las esporas las que permiten que se disemine la infección de un paciente a otro. Entonces como yo era un experto en esporas de Clostridium, encontré que ahí había un buen nicho y que podía comenzar a domesticar este nuevo patógeno.

Las personas pueden contagiarse con esta bacteria si han estado sometidos a un tratamiento de uso de antibióticos por tiempo prolongado. Específicamente, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Cuál es la propiedad que tienen los antibióticos que facilita el contagio de Clostridium difficile?

La microbiota colónica está compuesta por más o menos 800 especies, pero hay varios filotipos que son los más predominantes. Entre ellos están los bacteroidetes, firmícutes, protobacterias y lactobacillales. Durante el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, se van eliminando estas especies y con eso cambia toda la metabolómera que está en la microbiota. Es bien compleja la interacción, pero tú podrías visualizar que la microbiota compite con difficile, muy eficientemente, entonces si nosotros nos infectamos con difficile y tenemos una microbiota saludable, no nos hará acrecentar la infección.

Básicamente porque la microbiota:

1) Compite por los nutrientes que utiliza difficile.

2) Por los nichos ecológicos, ósea la superficie en donde se adhiere. Que todavía no se han descrito, pero esa es una hipótesis.

3) La vía de metabolización de las sales biliares también es clave para prevenir la infección: en una microbiota normal se metabolizan sales primarias y secundarias. Pero cuando esta se ve tratada por antibióticos hay especies específicas de Clostridium que son eliminadas o disminuyen y la metabolización deja de ocurrir. Se produce entonces, una acumulación de sales biliares primarias que promueven el crecimiento de difficile.

4) Disminuye la capacidad de competir por nutrientes y nichos ecológicos con difficile.

Entonces, entre más largo el tratamiento con antibióticos más atenuada estará la microbiota y más probable será tener un cuadro clínico.

Por otro lado, al hablar de contagio, es cuando se contagia la sintomatología de la enfermedad. Si tú contagias el vector o la bacteria y no presentas síntomas, no estás contagiado, sino que eres un portador asintomático. Entonces en el contexto de difficile hay dos cosas claves para que se produzca la infección:

1) Tienes que ser portador o haber ingerido esporas contaminándote del medio.

2) Tienes que tener la microbiota en un estado de disbiosis, eso quiere decir que hayas sido tratado con antibióticos los últimos tres o cuatro días. Ya que los antibióticos lo que hacen es disminuir la diversidad de especies que tienes en la flora intestinal. Eso sumado a que tengas la bacteria (CD), te hace tremendamente susceptible a una infección.

Nosotros en el laboratorio, lo más probable, es que seamos portadores asintomáticos, pero como tenemos una microbiota sana, no nos va a pasar nada.

¿Y qué pasa si alguno de ustedes es hospitalizado?

Hay alumnos que se han operado, se han hospitalizado y no les ha pasado nada.

¿Las normas de bioseguridad en su laboratorio deben ser rigurosas?

Muy rigurosas, de hecho he tenido que despedir gente del laboratorio por lo mismo: no cumplir los protocolos. Diariamente se hace aseo en todas las superficies con cloro, por otro lado, las personas usan delantal en todo momento, lo mismo con los guantes de protección; no se puede comer, no se puede escuchar música, no se puede masticar chicle. En el fondo entras al laboratorio y solo debes trabajar.

Por otro lado, el Cloro mata las esporas, por lo que las rutinas de aseo que tenemos eliminan la carga que hay en la superficie. Entonces se puede decir que cumplimos con todas las normas de bioseguridad.

¿Hay algún grupo etario en el que sea más factible el contagio?

La microbiota de las personas de la tercera edad es más propensa a ser alterada con los antibióticos, entonces por eso la mayoría de los casos de personas contagiadas con Clostridium difficile, se producen en personas pertenecientes a este rango. Así al menos lo dicen las estadísticas.

La edad promedio de los estudios clínicos que se realizan es desde los 55 años. Rara vez uno ve pacientes jóvenes infectados. Los hay, pero los efectos son menos agresivos, debido a que la microbiota se recompone en menor tiempo.

Por otro lado, las mayores tasas de contagio se producen en hospitales y centros de salud en donde los pacientes permanecen hospitalizados. Popularmente se asocian esos contagios a que estos lugares carecen de higiene. ¿Qué hay de cierto en ello o es solo un mito? ¿Cuál es la principal razón de contagio desde el medio externo?

Recientemente ha aparecido mucha evidencia de que Clostridium difficile es de transmisión sonótica también, lo que quiere decir que animales de consumo humano que porten difficile, al ser faenados, pueden contaminar los productos cárnicos. Los cuales al ser consumidos, permitirían el ingreso de las esporas a pacientes.

¿Aunque estén cocinados?

Las esporas sobreviven a las temperaturas de cocción. Este año debiese salir un trabajo en el cual hablamos de los perfiles de inactivación térmica de Clostridium difficile. Es más, en ese paper y en otro, en dónde demostramos que las esporas sobreviven a temperaturas de congelamiento, aislamos esporas de productos cárnicos, obtenidos de un supermercado y probamos su resistencia.

Son capaces de sobrevivir hasta 85°C por un rango de 30 minutos. Y si pensamos en cuando alguien cocina un pedazo de carne, sobre todo si le gusta a medio punto, no llega a 85°C, con suerte a 60°C. Entonces se cree que hay una transmisión sonótica que podría estar causando gran parte de los casos de Clostridium difficile que se reportan en la comunidad.

Más o menos el 30% de las infecciones comienza en la comunidad, ya sea por gente que tomó antibióticos no prescritos y consumió carne (llegando al hospital con diarrea por difficile) o porque estuvo bajo terapia de antibióticos en casa.

Entonces eso es un factor importante, la transmisión sonótica y que pacientes que hayan consumido antibióticos en la casa hayan sido infectados.

Es súper normal que te envíen a la casa por infección bacteriana y te den antibióticos. Puede haber otras causales, por ejemplo: se cree que la colitis al alterar la microbiota te hace propenso al contagio de difficile y hay varios alimentos que son laxantes, entonces, ahí también hay factores de riesgo.

¿El alcohol debilita la microbiota?

La altera y además el alcohol en sí te inhibe el Sistema Inmune. Reduce la capacidad de los macrófagos de fagocitar. Entonces es por eso que te vuelves más susceptible a los resfriados después de un carrete.

Volviendo a la pregunta principal.

En los hospitales si se hace un aseo fuerte con cloro, yo lo he visto, tengo familiares que trabajan en hospitales, me llaman cuando tienen pacientes con difficile y me preguntan “¿seguro que esta solución de cloro es la correcta?” Yo les respondo: “si huele a cloro, matas todo”, y eso es lo que hacen, limpian el piso, las murallas y el techo con cloro.

El problema es que se ha reportado que las esporas también pueden ser transmitidas por el aire (vía aérea). De hecho en Estados Unidos han hecho experimentos de sondeo de los ductos de aire acondicionado y sí, las han encontrado. Entonces efectivamente se pueden transmitir por otras vías y ese es un tema también. Al ser colitis fulminantes, salen grandes cantidades de esporas que posiblemente pueden quedar en algún rincón a pesar de realizar una gran limpieza.

Es posible pensar que los hospitales concentren una gran cantidad de esporas, debido a que el 60% de los casos son intrahospitalarios.

Según su punto de vista ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan en torno a la investigación de Clostridium difficile? ¿Y cómo le gustaría que avanzara su estudio?

El principal desafío es entender como las esporas interactúan con el hospedero. Porque se lleva mucho tiempo investigando la toxina y se sabe que una vez inactivada se puede atenuar la infección, pero la toxina está sujeta a mutaciones que pueden ocurrir y es súper plástico el genoma en ese sentido.

La célula vegetativa por sí sola, produce toxinas y esporas, pero no causa recurrencia. En cambio, la espora sobrevive a los antibióticos y al Sistema Inmune Innato, ya que de alguna forma bloquea la presentación de antígenos. Además se sabe muy poco acerca de los mecanismos de persistencia, entonces ahí está el punto clave.

Sin embargo, debemos ser el único laboratorio que ha declarado que está investigando eso (interacción: espora-hospedero).

En el caso de cómo me gustaría que avanzara la investigación, quisiera encontrar los receptores celulares del hospedero que utiliza la espora para poder persistir. Ver el mecanismo mediante el cual es capaz de bloquear la presentación de antígenos, posiblemente inhibiendo la presentación de antígenos vía MHC I, MHC II, que son vías que generan una reacción por parte de los linfocitos T. También tratar de encontrar qué factores de la espora están implicados en esa atenuación de la respuesta inmunológica y a la vez, conocer qué proteínas asociadas a la superficie de las esporas están implicadas en la persistencia.

¿Cree que en Chile se incentivan los estudios relacionados con su área de investigación?

No y tampoco los relacionados al área de la salud donde esté involucrada difficile. Pero como ocurre acá en Chile; en ciencia básica tú puedes investigar lo que quieras. Una buena propuesta, se aprueba, una mala, se rechaza.

Nunca he escuchado que en Chile digan: “Oigan a este patógeno hay que darle con fuerza”, lo que sí sucede en Estados Unidos, donde el Gobierno nombra patógenos prioritarios y la comunidad científica investiga en relación a ellos generando una batería de proyectos.

En Chile somos el único laboratorio que trabaja con Clostridium difficile; creo que hay otro que toma muestras de pacientes y hacen crecer la bacteria, pero no realiza genética o biología molecular, tampoco realiza biología celular con ella.

Dicho eso y desde un punto de vista positivo, tenemos un especialista de Clostridium en Chile.

Fuente: Patricio Grünert Alarcón; 4ID/CONGRESS, Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: patricio@4id.cl, support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Dr. Daniel Paredes-Sabja, todos los derechos reservados. ®

Conocer la historia de un pueblo es importante para la construcción cultural del mismo.

Determinar mediante la ciencia cuáles son las características propias de una población genera importantes procesos de identidad en la comunidad. En ese sentido, y desde el año 2011, Chilegenómico lleva el estandarte de la investigación del Genoma Chileno, determinando la ancestralidad de variados sectores de la población a lo largo del país.

Para conocer un poco más en relación al proyecto, conversamos con la Dra. Lucía Cifuentes, Médico, Máster en Bioestadística (1986), Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Residencia en Genética (1986), Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Maestría en Ciencias Biomédicas Mención en Genética (1985), Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Genoma, Identidad y Reconocimiento, fueron algunos de los tópicos abordados con la Dra. Cifuentes, en su oficina ubicada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Genoma, Identidad y Reconocimiento, fueron algunos de los tópicos abordados con la Dra. Cifuentes, en su oficina ubicada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

¿Cómo se explica la Diversidad Genética de los chilenos?

La Diversidad Genética de los chilenos se explica por aquellos pueblos fundadores de esta sociedad. Nuestra riqueza genética tiene variadas fuentes, entre ellas encontramos a pueblos Amerindios Latinoamericanos, como los Aymara, kawésqar o Chonos, cada uno de ellos con su patrón genético característico, por cierto.

La población Amerindia tenía una rica diversidad, a esta se le sumó la inmigración española, que llegó en etapa de la Conquista Chilena. Ahora bien, los españoles que llegaron no eran homogéneos, sino que tenían diversidad genética.

Se produjo primeramente una mezcla de Españoles y Amerindios, después se agregaron inmigraciones posteriores, que inyectaron mayor heterogeneidad.

En síntesis, la diversidad resume nuestra historia y los grupos diversos genéticamente, son biológicamente más ricos.

¿Esa diversidad es corroborada con los resultados de este estudio?

Antes de que surgiese Chilegenómico, existían en nuestro país muchos estudios acotados, elaborados por genetistas poblacionales chilenos. Estos estudios entregaban un conocimiento que se basaba en 2 o 3 genes codificantes ubicados en un cromosoma u otro, pero no más que eso. Además se centraban, básicamente, en descendientes actuales de pueblos originarios y abarcaban muy pocas poblaciones urbanas.

Nuestro proyecto agrega otras poblaciones urbanas, incorporando individuos de más ciudades. Por otro lado, estudiamos miles de puntos del genoma, repartidos a lo largo de todos los cromosomas, llegando a la secuencia del DNA, donde está radicada la información genética.

¿Por qué es útil estudiar y conocer nuestras características genéticas?

Desde un punto de vista Socio-Antropológico, es muy importante el valorarse a uno mismo, en lo bueno y en lo malo. En ese sentido, la genética de un pueblo resume su historia y el reconocerse como mestizo es muy importante, tenemos que sentirnos orgullosos de eso, valorando la diversidad que existe en Chile.

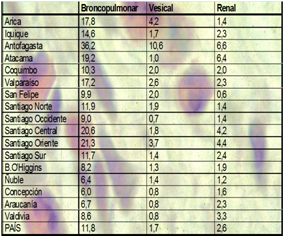

Es beneficioso conocer nuestras características genéticas, porque ello genera una gran utilidad práctica, desde el punto de vista pragmático, tanto en la investigación forense, como en la investigación de enfermedades propias de una población. Por ejemplo: El cáncer de próstata se dio de forma más frecuente en europeos, pero todas las patologías biliares eran más comunes en Amerindios.

Son conclusiones que entrega la propia investigación genética. Información que se torna bastante valiosa al momento de comprender los diversos tipos de enfermedades presentes en la población.

Se pueden desprender políticas de salud en torno a ellas.

Por cierto, ejemplificando: Existen enfermedades frecuentes en poblaciones Alemanas determinadas por su genética, entonces; en Valdivia donde hay una fuerte influencia de la colonia Alemana, se podría comenzar un plan de prevención de enfermedades propias de sus genes.

Ahora bien, si este plan de prevención se hiciese en otra región del país, en dónde no hay rasgos de colonización Alemana, sería muy poco productivo.

Hay una lógica desde la prevención hasta el tratamiento de las enfermedades, ya que hoy en día se sabe que muchas drogas actúan de distinta manera en cada individuo, producto de sus genes.

¿Se podrían encontrar SNPs que fueran propios de los chilenos?

Si, de hecho en la primera parte del proyecto, en donde estudiamos millones de puntos del genoma, encontramos varios millones de SNPs nuevos, no descritos en otras poblaciones humanas de acceso público. En ese sentido, existe variación privativa nuestra, sin embargo hay que seguir indagando en ello, ya que se investigaron 18 chilenos.

Tenemos novedades al respecto.

¿Podremos conocer los resultados luego de acabado el análisis?

La idea es que los resultados se divulguen y se masifiquen, no solamente para su utilidad práctica (científica), sino también para crear identidad en la sociedad chilena.

Los participantes directos ¿podrán conocer sus características?

Si, de hecho ya hay algunos que han recibidos sus primeros resultados. Resultados que se enfocan en la indagación de la ancestría étnica de cada chileno.

A través del estudio ¿se podría descubrir si alguna persona es portadora de una mutación?

No, porque nosotros enfocamos nuestro estudio en aquellas regiones del Genoma que informan sobre origen étnico, no buscamos sitios del Genoma que informen sobre enfermedades o mutaciones.

Los investigadores de la Universidad de Chile han sido pioneros en el estudio genético de los chilenos, ¿este estudio en qué es distinto a esos anteriores?

El avance de la Biología Molecular y todo lo genómico, nos ofrece nuevas herramientas, que nos permiten, por ejemplo, estudiar 800.000 puntos del genoma, por lo que este estudio es más profundo a nivel genómico y más extenso en torno al tema del mestizaje chileno y aborda diversas poblaciones urbanas diferentes del país.

En otros países de Latinoamericanos, ¿existen estudios similares?

Hay iniciativas pequeñas que no tienen el auspicio del Gobierno, por lo que son más acotadas. Ahora bien, en México tienen estudios auspiciados por el Estado, mucho antes que nosotros, poseen un presupuesto Nacional Fiscal, que les permite desarrollar una investigación más completa. Ellos nos llevan la delantera en ese sentido.

¿Cómo cree Usted debiese continuar este estudio?

Eligiendo los 100 puntos del genoma más representativos de ancestría, y con ese panel más acotado y económico, construir una herramienta que cualquier investigador pueda aplicar. De esa manera tendremos una plataforma que servirá para las regiones de Chile que nos faltan por investigar. Además, nos servirá para monitorear esto en el tiempo, ya que las migraciones y la historia de un pueblo son asuntos dinámicos. En ese sentido, los inmigrantes que llegan ahora no son los mismos que llegaban antes, y el tener un elemento validado que nos permita ver como se integran genes de otros continentes y regiones a nuestro país, es algo que me encantaría.

Tenemos un diseño de este instrumento, solo resta ponerlo a prueba.

¿Cuál es el público objetivo de Chilegenómico?

Todos los chilenos, para que se informen que aunque tengan apellido europeo tienen genes mapuches y genes africanos, y que por otra parte las personas mapuches se den cuenta que poseen genes españoles.

Para avanzar y trabajar como sociedad hay que conocer lo que somos

Fuente: 4ID/CONGRESS Todos los derechos reservados. ®

Para ser reproducida rogamos contactar a: support@4id.cl o citar como fuente a: www.4id.cl

Dra. Lucia Cifuentes, Todos los derechos reservados. ®

“Contaminación en Chile: Una realidad que todos debemos combatir”

Los niveles de contaminación en nuestro país han alcanzado niveles críticos en los últimos años. La globalización, industrialización y la leña son algunos de los principales puntos que han desencadenado este preocupante escenario.

Se han adoptado variadas medidas por parte de las autoridades que apuntan a mejorar la calidad del aire, sin embargo todavía falta una mayor difusión de la información hacia la ciudadanía en torno a este tema.

Son tantos los factores que desencadenan la mala calidad del ambiente que a veces la restricción vehicular no basta y el mayor conocimiento de esos puntos podrían contribuir a una solución de la crisis actual.

En ese contexto la Sociedad de Biología de Chile conversó con el Doctor Andrei N. Tchernitchin, Médico Cirujano, Universidad de Chile 1968, Director Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental ICBM, Facultad de Medicina Universidad de Chile. Investigación científica en temas de toxicología ambiental, mecanismos de acción de los estrógenos y búsqueda del fitoestrógeno ideal para la mujer climatérica.

El Dr. Tchernitchin nos recibió ensu oficina ubicada en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Allí conversamos por más de 1 hora sobre el poco auspicioso panorama del aire en nuestro país y sobre la responsabilidad del Gobierno, las empresas y los ciudadanos por cambiar este escenario.

Actualmente en Chile estamos atravesando una situación ambiental crítica, producto de múltiples factores, entre ellos el déficit de precipitaciones y la masiva cantidad de vehículos circulantes. A su juicio, ¿Cuáles son los principales protagonistas de este escenario?

Uno de los principales protagonistas es el avanzado crecimiento urbano que ha vivido Santiago en la última década. En ese sentido, creo que no es sustentable que el 40% de la población del país viva en el 5% del territorio. Además la capital está rodeada de montañas y una alta presión (anticiclón) del Pacífico que es responsable de una capa de inversión de muy baja altura, responsable de que haya poco intercambio de gases entre ambas capas de aire y en efecto menor dispersión de contaminantes.

Por otro lado, se siguen autorizando las estufas a leña y la disculpa de las autoridades es que los sectores de menos ingresos necesitan ese combustible porque no tienen recursos para comprar uno más caro, pero la realidad es que cuando uno va a Las Condes observa más chimeneas y salamandras que en Pudahuel, por ejemplo.

¿Qué medidas generales debiesen tomar tanto los ciudadanos como el Gobierno, en estas materias? ¿Cree que la restricción definitiva, todo el año con o sin índices elevados, sea una buena iniciativa?

Cambio de políticas a largo plazo, como por ejemplo: desactivar el crecimiento de la ciudad a través de reformas o incentivos tributarios, como por ejemplo bajar los costos tributarios en regiones donde es más efectivo poblar. Ahí las empresas tendrán una opción de descentralizarse y aliviar la concentración de actividad en la capital.

En otro aspecto, las medidas de restricción vehicular permanente para catalíticos ayudan, pero también hay que fiscalizar los convertidores regularmente. Porque un catalítico en mal funcionamiento genera también contaminación.