En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, te invitamos a conocer las historias de María Gisella Orjeda de Perú, Cristina Dorador de Chile, Claudia Segovia de Ecuador y Melania Guerra de Costa Rica, cuatro investigadoras que conforman la lista mundial de científicos en la que apenas el 28% son mujeres.

A pesar de que han habido avances en la participación de las mujeres en el campo científico, las cifras indican que con esfuerzo alcanzan el 28 % cuando se revisa la lista de investigadores en todo el mundo. Del total de los premios Nobel entregados, solo un 3 % ha sido recibido por mujeres y del universo de personas que cursan estudios de doctorado, solo un 25 % corresponde a mujeres.

Las brechas de género en esta área comienzan desde muy temprana edad, según la fundación L’Oreal, que trabaja junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la iniciativa For Women in Science, la primera brecha comienza en la escuela primaria y va creciendo a medida que adquieren mayores conocimientos.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además, es vital que haya igualdad de género, puesto que es necesario “aprovechar todo nuestro potencial”, señaló Antonio Guterrez, secretario general de la ONU. Sin embargo, si bien la realidad demuestra que existe un enorme potencial científico femenino, este aporte de las mujeres en los avances de la ciencia es a menudo pasado por alto, se precisa en un comunicado de las Naciones Unidas.

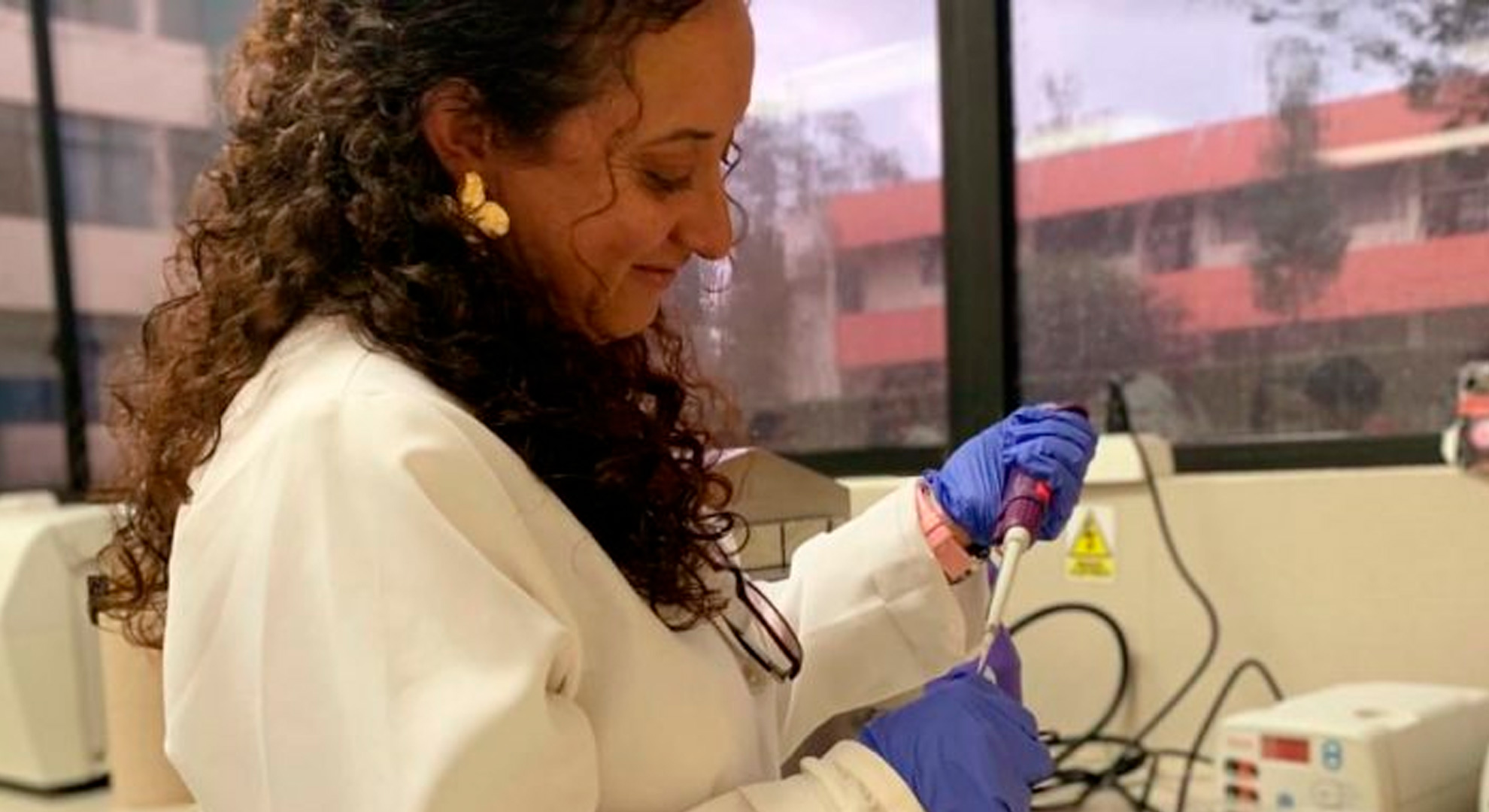

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este 11 de febrero, Mongabay Latam resaltó el trabajo de cuatro científicas latinoamericanas: Gisella Orjeda, destacada bióloga peruana, experta en mejoramiento genético y reconocida por decodificar el genoma de la papa; Cristina Dorador, bióloga chilena, dedicada a estudiar las comunidades microbianas en los salares del Altiplano en los Andes; María Claudia Segovia, bióloga ecuatoriana, experta en botánica y especialista en los bosques altoandinos del Ecuador, y Melania Guerra, oceanógrafa costarricense, destacada por sus investigaciones en el Ártico y por acompañar hoy a la delegación de su país en las negociaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP.

El amor por la ciencia

Algunas de ellas sintieron el llamado de la ciencia desde muy pequeñas. Gisella Orjeda confiesa que aprendió a leer a los tres años y atesora esos días en los que sus padres le regalaban libros, juegos de química o algo tan poco usual como un microscopio.

Algo parecido ocurrió con Melania Guerra. Ella recuerda que a los cinco años de edad comenzó a sentirse atraída por el emocionante trabajo de los astronautas o por las aventuras de amantes de la naturaleza como Jacques Cousteau. Aunque no sabía que la ciencia era el eje transversal, fue desde entonces que supo que quería perseguir una vida extraordinaria.

Hoy Gisella Orjeda conserva esa misma curiosidad por aprender nuevas cosas, “me gusta el instante en que descubres y comprendes”. Eso no lo cambia por nada. Al mismo tiempo, lo que más valora de su trabajo es el poder que tiene la ciencia para impactar en la vida de la gente. “Si añades el trabajo en el sector público, ese impacto se maximiza”, asegura.

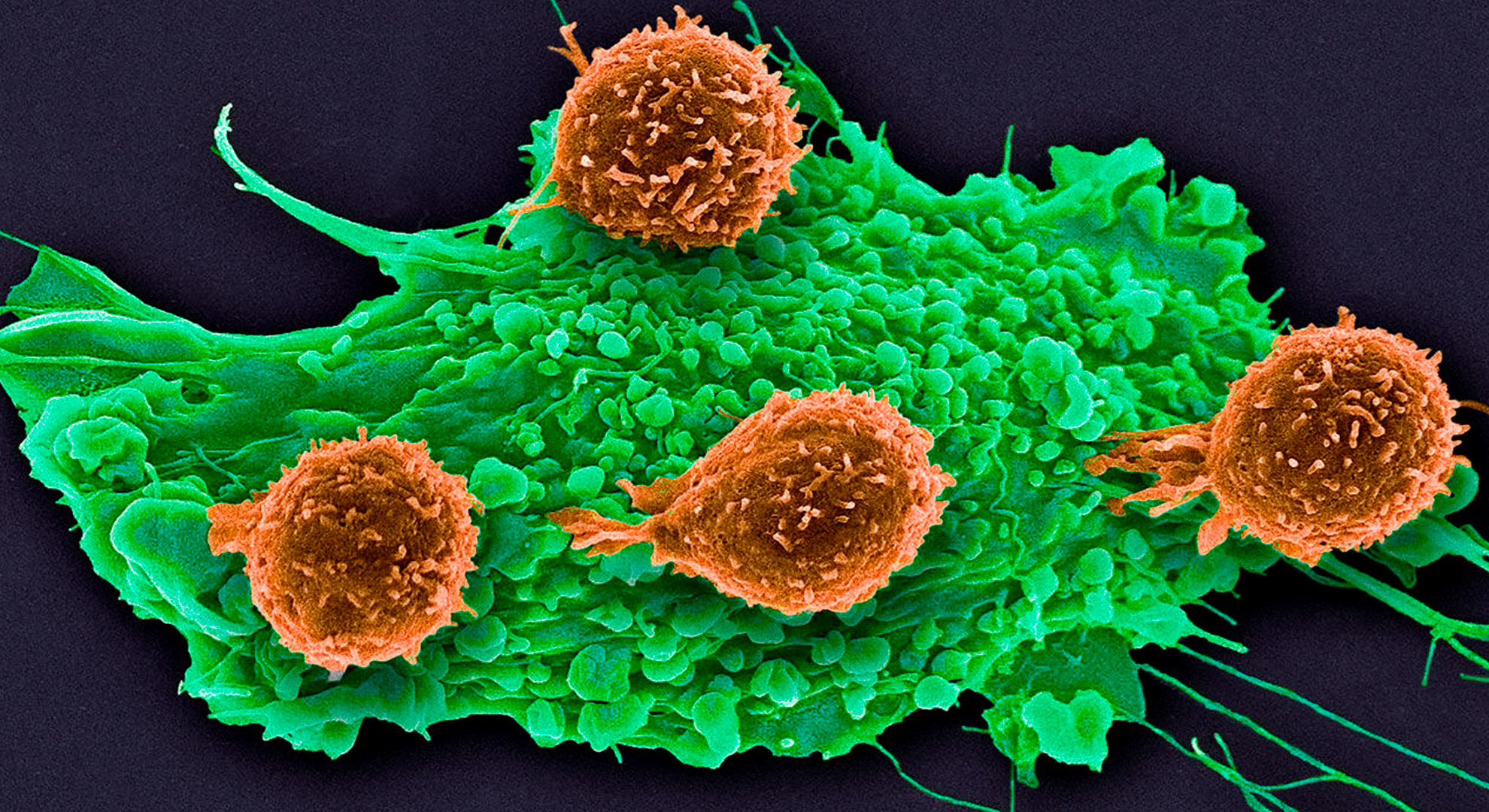

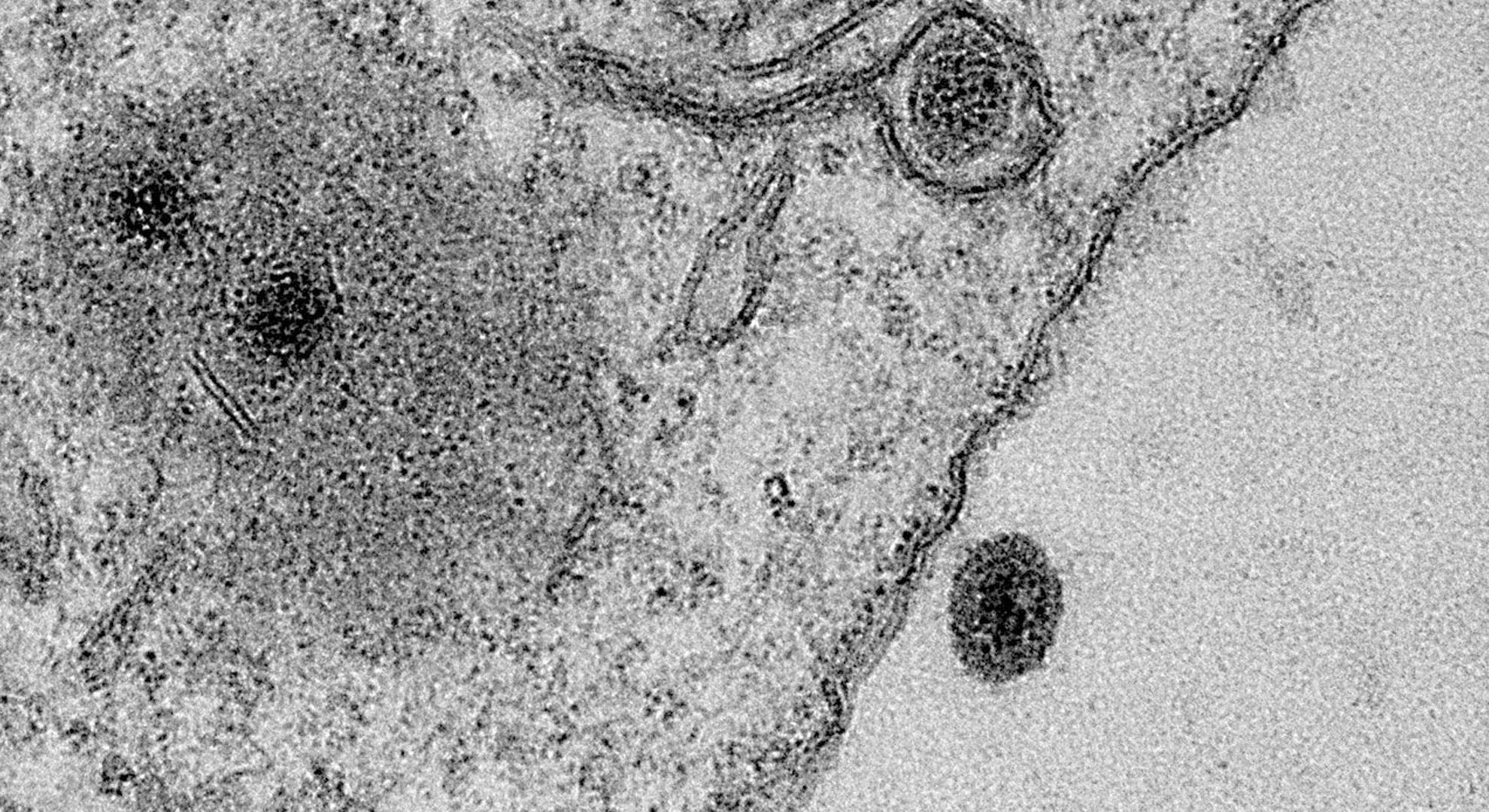

Cristina Dorador destaca la suerte que tiene de vivir una “época fantástica en lo que respecta el descubrimiento de la diversidad microbiana del planeta”. Sostiene que los avances en este tema han llevado “a replantearse aspectos prácticos y teóricos de distintas disciplinas, incluyendo la salud humana con el reconocimiento del microbioma humano”.

Todas ellas se sienten afortunadas por trabajar en lo que las apasiona. A Claudia Segovia le parece “simplemente alucinante” la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, aprender de ella en un laboratorio y que por eso le paguen. “Me maravilla reconocer que nos falta mucho por aprender. Cada día me apasiona el ver las complejas interacciones y adaptaciones de las plantas a las severas condiciones de los páramos”.

Melania Guerra no se cansa de enfrentar cada día el reto de trabajar en un ambiente tan extremo como el del Ártico. “Hay que pensar literalmente en qué es lo siguiente que me va a querer matar, desde frío hasta el ataque de un oso polar, y cómo puedo hacer que eso no pase”.

Una vida llena de anécdotas

Hay una aventura que Claudia Segovia siempre recuerda. Fue durante una clase de técnicas de campo en el Cuyabeno. Iba de regreso con sus compañeros cuando en medio del camino se percató de que todas las fundas de plantas que llevaban estaban cubiertas de garrapatas.

“Nuestras botas, en lugar de color negro, eran cafés por las miles de garrapatas que las cubrían. Corrimos desesperados a la laguna mientras nos sacábamos las botas para que no nos cubrieran las garrapatas”, cuenta.

Melania Guerra también tiene recuerdos que aún la hacen emocionarse. En Baja California, mientras estudiaba a las ballenas Jorobadas, un día iba de regreso en la lancha junto a otros científicos cuando de pronto vieron a unos delfines que nadaban muy rápido. Se percataron de que un grupo de ballenas orcas los perseguían y entonces decidieron parar para presenciar la escena.

“Varias de las orcas comenzaron a intentar separar a uno de los delfines para atacarlo. Creemos que las orcas estaban enseñándole a las crías a cazar, porque básicamente estaban practicando con él. Lo lanzaban por el aire y se lo pasaban las unas a las otras como jugando béisbol”, cuenta Guerra.

Más tarde escucharon a lo lejos unos soplos muy fuertes. “Eran varias ballenas jorobadas que aunque no tenían ninguna vela en ese entierro decidieron interponerse al ataque de las orcas hacia los delfines”, recuerda la científica. La capacidad de un animal de ser empático y entender la sensación de otra especie todavía es algo que la conmueve.

Cristina Dorador recuerda con pesar el día en que llegó a estudiar el Bofedal de Caya. “Ya no tenía agua por extracción para la minería”, dice y asegura que eso les ha pasado muchas veces. “Estamos llegando tarde. Cada vez hay más tuberías, caminos, conflictos con las comunidades indígenas. El Altiplano ha sido intervenido mucho en los últimos años y no se ha avanzado en conservación”.

Orjeda por su parte lo que más atesora es que la ciencia le haya permitido conocer el mundo. “He viajado a muchos lugares y siempre he encontrado a colegas que me han acogido. Los científicos son muy abiertos. Cuando te reciben tus colegas, te das cuenta que sin importar el idioma hablamos el mismo lenguaje y nos hacemos las mismas preguntas”.

Ciencia hecha por mujeres

“Históricamente la ciencia ha sido realizada sobre todo por hombres”, dice Dorador, por lo que considera que “es difícil aproximarse a una idea de que la ciencia realizada por mujeres será diferente a la de los hombres, porque ya nuestra formación inicial tuvo ese sesgo”.

Aún así, asegura que “debe existir una deconstrucción del pensamiento en estos territorios, tratar de ‘descolonizar’ ideas fijas preconcebidas”, puesto que todo se puede pensar de manera diferente. “Quizá esa es nuestra mejor contribución como científicas en este momento”.

Para Claudia Segovia es importante considerar la mirada de las mujeres, pues analizan las cosas y los hechos desde una perspectiva muy particular: “Una más incluyente, más holística, incluso más detallista. Muchas mujeres nos encontramos en áreas científicas donde la paciencia, el detalle y la meticulosidad son importantes”.

Dorador es parte de un grupo de investigación que está formado por mujeres de distintas disciplinas y se siente afortunada de pertenecer a él. “No competimos entre nosotras, disfrutamos la ciencia, somos amigas, nos apoyamos y creamos juntas”, cuenta.

La experiencia de Dorador tiene eco en la manera en que Melania Guerra considera que hacen ciencia las mujeres: “No tanto desde el ego, sino pensando en el otro”. Para la oceanógrafa costarricense, el rol que se le ha adjudicado a las mujeres de ser ellas las que cuidan y protegen a los hijos o a los mayores de la familia, las ha llevado a tener una mayor conciencia social. “Por eso se dice que cuando se educa a una mujer, se educa a toda su comunidad, porque tendemos a compartir el conocimiento que generamos”, dice Guerra.

¿Para qué hacer ciencia?

Para Orjeda, la ciencia es la actividad humana más satisfactoria. “A pesar que requiere esfuerzo, aislamiento, mucho sacrificio en lo que respecta a la vida social, el placer de conocer cómo funcionan las cosas es enorme”, asegura.

Melania Guerra comenzó a hacer ciencia para buscar experiencias, para tener la mayor cantidad de aventuras posible y enfrentarse a las cosas que más le asustaban. Hoy, si bien esos propósitos siguen presentes, también hace ciencia para que las autoridades de su país puedan tomar decisiones basadas en evidencia. “Mientras mejor información tengamos, más vamos a poder guiar al planeta hacia un futuro en el cual los beneficios de la mayoría estén protegidos”.

Dorador coincide con Guerra en el rol que tiene la ciencia y, de hecho, ese fue el motivo por el que decidió volver a Chile: conservar los humedales altoandinos o salares a través de la generación de información. Sin embargo confiesa que ha sido mucho más difícil de lo que pensaba. “Los intereses económicos son enormes y por más conocimiento que haya nunca es suficiente para detener esta verdadera ola de destrucción. El extractivismo nos está anulando como sociedad. Nos deja perplejos, con la mirada fija hacia el horizonte donde nuestros cerros, lagos y ríos desaparecen”.

Todos los proyectos en los que trabaja Segovia o los que apoya, se centran directa o indirectamente en procesos de conservación y manejo de recursos. El propósito de esta científica ecuatoriana “es entender los bosques de Polylepis y a los ecosistemas alto andinos y de esa manera poder manejarlos y protegerlos”.

Dorador no se da por vencida. Sabe que en los ecosistemas de salares amenazados viven microorganismos que “pueden dar respuestas claras sobre la adaptación al cambio climático y a escenarios desafiantes del futuro. Por eso persistimos en la investigación”.

El mayor logro

Para Gisela Orjeda, su mayor logro científico ha sido la decodificación del genoma de la papa y la identificación de los más de 408 genes de resistencia a plagas y enfermedades que esta tiene. “Lamentablemente, el país no estaba listo para aprovechar esos conocimientos e incorporarlos en los programas de mejoramiento de la papa de una manera sistemática”, dice la científica, aunque no pierde las esperanzas de que el INIA pueda ahora aprovechar el conocimiento generado.

En el caso de Segovia, uno de sus los logros más importantes ha sido definir el número cromosómico de las especies ecuatorianas de los árboles de papel. “Descubrimos la existencia de citotipos, que son poblaciones con diferente número cromosómico, lo que apoya la hipótesis de múltiples introducciones de especies de Polylepis al Ecuador”.

Dorador destaca entre sus logros el encontrar en distintos lagos y salares del Altiplano una alta diversidad microbiana. “Esos ambientes casi no habían sido explorados. La idea predominante en esa época era que en ambientes extremos hay una diversidad baja de microorganismos, pero no era así”. De hecho, unos años después, “pudimos comprobar que la diversidad microbiana de salares era aún mayor que la reportada”.

Para Guerra en cambio, su mayor éxito profesional no ha sido un descubrimiento o un artículo científico. “El logro más importante ha sido encontrar el espacio donde calzan perfecto mis habilidades, mis conocimientos, mis intereses y mis fortalezas”. Melania Guerra se refiere al rol que actualmente tiene en la COP, acompañando a la delegación costarricense en la toma de decisiones. “Me siento dichosa de haber podido encontrar justamente el epicentro donde los temas que son tan urgentes a nivel mundial, y que al mismo tiempo me resultan interesantes, se encuentran con las experiencias y el conocimiento que he podido desarrollar”.

Esta nota fue publicada originalmente AQUÍ.