Archivo de la categoría: Biología Molecular y Microbiología

Las bacterias patógenas, que causan enfermedades, son capaces de transmitir sus genes a sus similares no patógenas e inclusive a otros microorganismos. El problema es que este proceso también conlleva a que aquellas que se vuelven resistentes a los antibióticos, compartan su ADN a sus otras pares.

El dilema de la resistencia de los antimicrobianos ha avanzado de tal manera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la denominó como “una de las mayores amenazas para la salud mundial”. Creó hace unos años una entidad especializada en la supervisión de estos microorganismos y pronosticó que para el 2050 las muertes por cepas virulentas resistentes a los antibióticos pueden llegar a 10 millones anuales en todo el mundo.

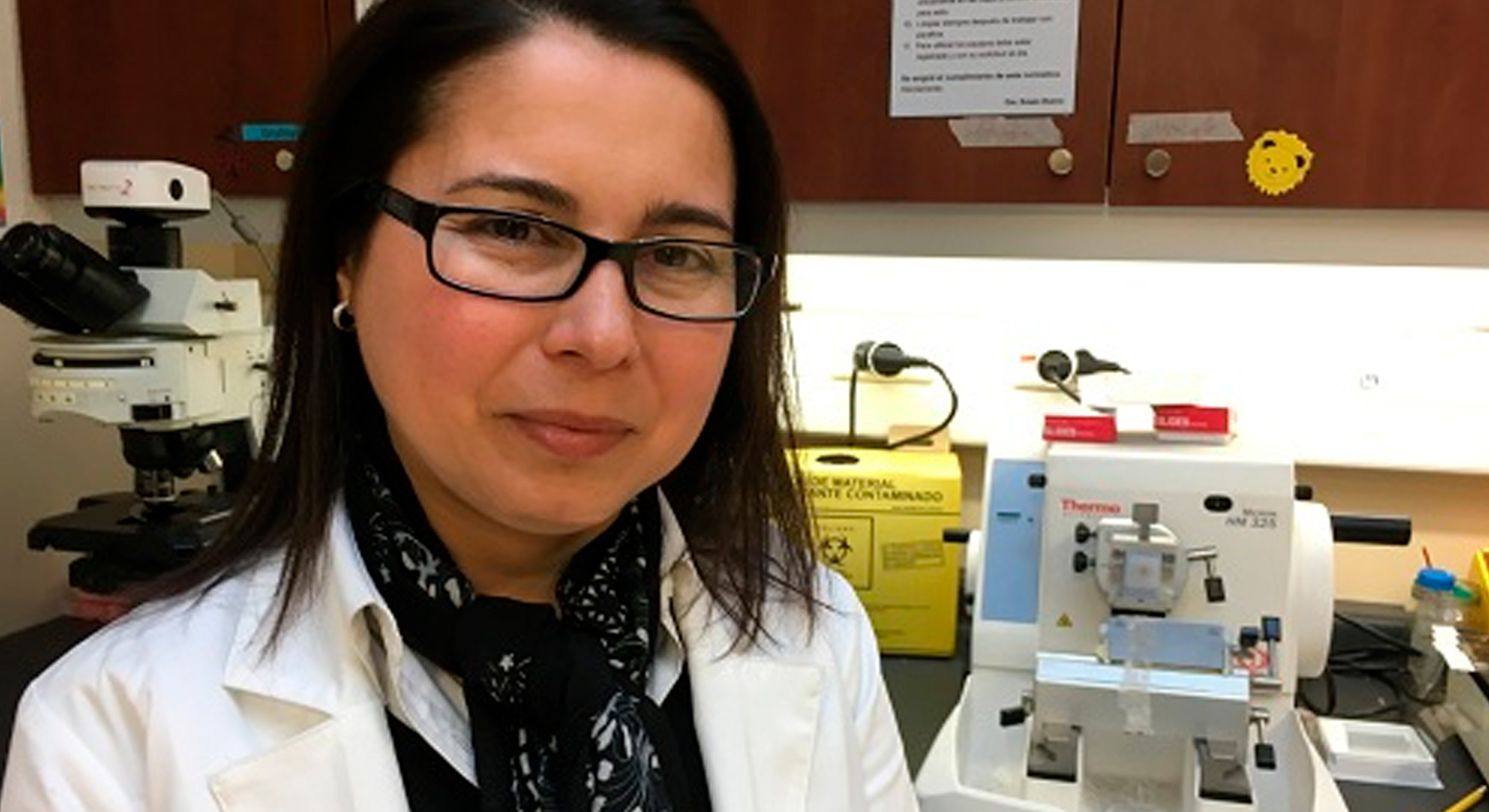

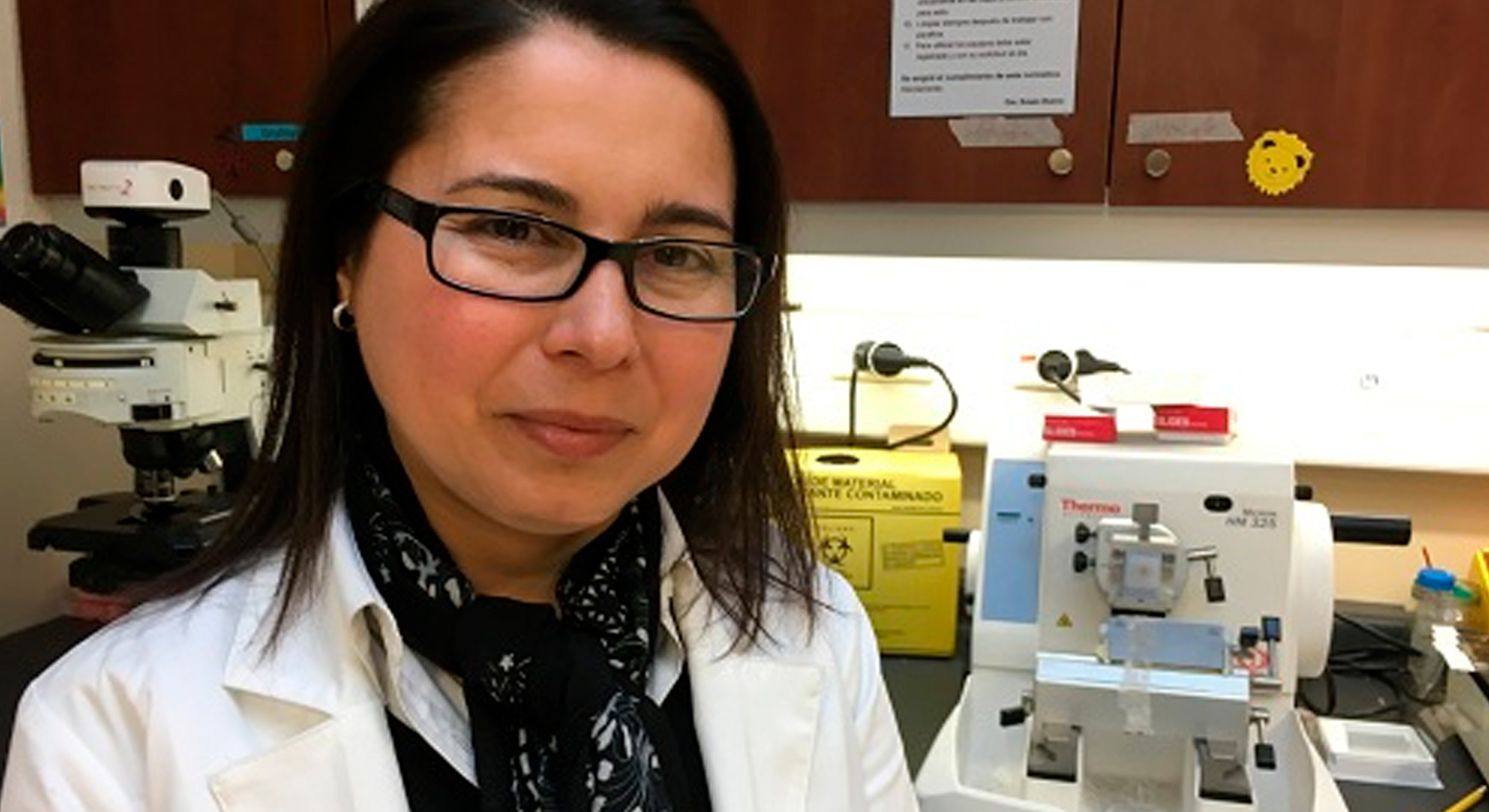

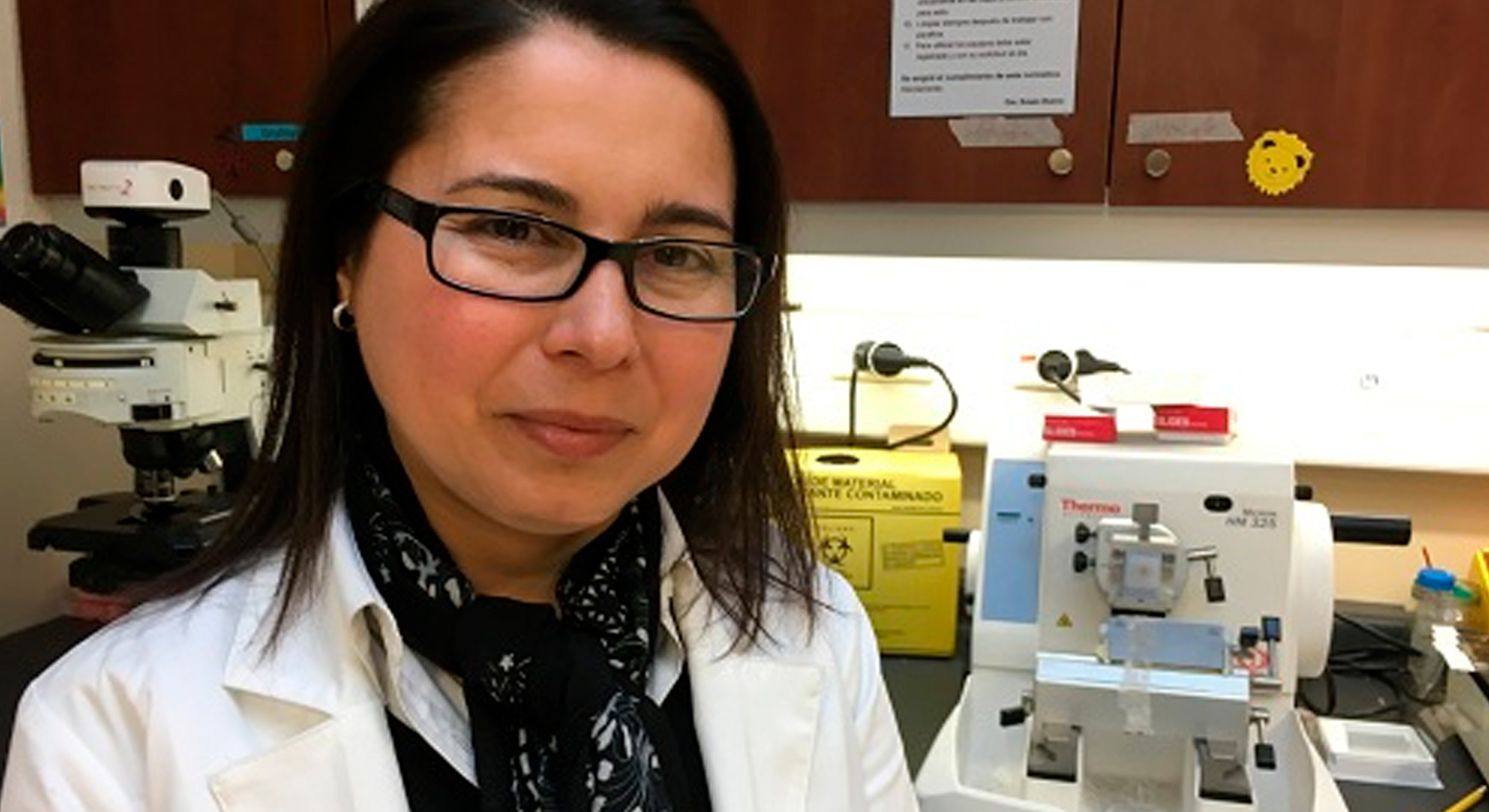

A pesar del pésimo panorama, el equipo científico del IMII, liderado por Bueno, descubrió un proceso fundamental que llevan a cabo bacterias patógenas, como las que causan la salmonelosis y el cólera, para generar una infección sistémica en un organismo vivo, y con ello, abren la puerta para avanzar en la elaboración de fármacos y terapias más eficaces.

“Nosotros estamos pensando que la detección de estos mecanismos permitiría desarrollar herramientas que son mucho más específicas para bacterias patógenas que los antibióticos actuales, los que tienen como flanco comúnmente vías metabólicas que son muy generales y por lo tanto afectan también a las bacterias beneficiosas de nuestro organismo”, señala la Dra. Bueno.

Una investigación pionera

En una primera etapa de la investigación, que comenzó hace 12 años, el grupo de científicos chilenos del IMII, compuesto por la doctora Bueno y un equipo de estudiantes de pregrado y doctorado, analizaron el cromosoma completo de cepas de la salmonella e identificaron estos segmentos de ADN que se separan del cromosoma. Esta enfermedad causa gastroenteritis aguda, forma parte de la lista de prioridades de la OMS debido a su resistencia antimicrobiana y causa gran mortalidad en países subdesarrollados. A finales del 2018 lograron concluir que la familia de Enterobacterias, a la que pertenece la salmonella, efectivamente es capaz de separar y reintegrar a su cromosoma estos grupo de genes (islas genómicas) que contiene su ADN y los genes necesarios para que la bacteria infecte.

Más tarde, en la segunda etapa del estudio, integrado en su mayoría por mujeres chilenas y publicado en la prestigiosa revista médica PLOS Pathogens, se descubrió que este proceso era fundamental para que la salmonella pudiera generar una infección sistémica. Eso, de hecho, se comprobó en el modelo in vivo en el laboratorio.

“Nosotros les mutamos unas proteínas para que ahora no pudiera sacar estos genes del cromosoma, para que quedaran fijos, y nos dimos cuenta que la bacteria cuando no podía hacer este proceso ya no podía infectar. Ese proceso ocurriría cuando la bacteria está pasando desde el intestino hacia otros órganos”, relata la docente de la Universidad Católica.

¿Una cura del futuro?

Si bien se escogió trabajar con la Salmonella, debido a que diferentes cepas son muy diversas y pueden infectar sólo a humanos, o aves, o ganado, a todos al mismo tiempo; este mismo procedimiento lo comparten otras bacterias patógenas de la familia de Enterobacterias, como lo son el Vibrio cholerae (que produce cólera), la Escherichia coli enteropatógena (que causa el síndrome hemolítico-urémico) y la Klebsiella pneumoniae, una bacteria intrahospitalaria que causa neumonía a los pacientes de riesgo a través de infecciones respiratorias y del tracto urinario.

Bueno explica que con estos datos pueden diseñar fármacos, algún agente antimicrobiano o molécula inhibidora que inactive las proteínas claves de este proceso, evitando que la bacteria siga avanzando, anulando su capacidad de infectar y dejándola susceptible a que el sistema inmune pueda eliminarla fácilmente. Esa es la meta de la siguiente fase de su proyecto. “Eso significaría un tratamiento específicamente para este tipo de Enterobacterias que cada día desarrollan más y más resistencia a los antibióticos que existen”, añade la doctora.

“Ahora a nosotros nos gustaría hacer un estudio un poco más amplio, salirnos del grupo de las Enterobacterias y buscar en otros tipos de bacterias que también son patógenas para ver si tienen elementos parecidos (…) Tenemos la sospecha de que este podría ser un proceso mucho más generalizado en las bacterias que causan enfermedades en el humano”, puntualizó.

En la película de la pandemia, los científicos están trabajando frenéticamente en brebajes para detener la propagación de un virus emergente, y al final, voil, tienen éxito y salvan al mundo. En el mundo real, las vacunas desempeñaron un papel limitado, si es que alguno, en la desaceleración de la epidemia de Zika que azotó a América Latina en 2016, la devastadora epidemia de ébola de África occidental 2014-16 y la pandemia de gripe que comenzó a circular en 2009. Las vacunas simplemente no estaban listas a tiempo.

A principios de enero, se terminó de producir los 60 litros de la cerveza que podría marcar un antes y un después en la industria nacional, por usar la levadura original de la que proviene la mezcla que se hizo popular en Europa.

Tras poco más de un año, acaba de salir del horno la innovación científica chilena que además se convertirá en un hito para la historia de la industria cervecera nacional: la primer producción de barriles de la» madre de todas las lager del mundo».

La etiqueta no es al azar. Se trata del anhelo del biólogo evolutivo de la Universidad Austral, Roberto Nespolo, y el genetista de la U. de Santiago, Francisco Cubillos, quienes hace un tiempo lograron secuenciar y mejorar una levadura nativa (Saccaromyces eubayanus) que crece en los bosques de la Patagonia, y que se comprobó es el origen de la levadura híbrida que popularizó la cerveza lager en el mundo.

«Lo que hicimos fue reproducir lo que ha ocurrido en los últimos 500 años en la cervecería europea, pero a nivel de laboratorio de manera acelerada, con el objetivo de tener levaduras mucho más amigables con el proceso de fermentación», explica Cubillos a Publimetro.

Luego de identificar varias cepas y mejorar sus atributos de fermentación, se eligió una para que la cervecería Sayka, proveniente de Valdivia, la trabajara. El resultado fueron los primeros 60 litros del brebaje, y Publimetro tuvo acceso al primer barril que viajó desde el sur a Santiago, los primeros días de enero.

«Resultó una muy buena cerveza. Se hizo en un estilo ‘pilsen’, que es de baja fermentación. Es una levadura que debe fermentar entre los 10º a 12º y presentó un perfil fenólico, parecido a lo que distingue a la cerveza de trigo en Alemania», explicó Nicolás Sandoval, gerente de la cervecería Sayka.

Pero, ¿por qué un organismo unicelular nativo es tan importante? La cerveza resulta de una mezcla cuidada de agua, malta, lúpulo y levadura, y cuyo rol de esta última es clave. Sandoval explica que «los cerveceros preparamos primero un mosto completamente dulce, y sin levadura no vamos a tener cerveza. Lo que hace es convertir esas azúcares en alcohol, que se conoce como la fermentación. Lo es todo», detalla.

Nespolo agrega que «esta levadura madre es la que le heredó la capacidad de fermentar en frío a la híbrida que usan en Europa. Vive en bosques de altura en el centro sur de Chile, en lugares fríos. El ambiente ideal es el bosque nothofagus, y habita especialmente en cortezas de árboles como la lenga y el ñirre».

El hito entusiasma a los científicos que ejecutaron el proyecto al alero del Instituto Milenio de Biología Integrativa (Ibio), junto con Conicyt y el fondo de innovación regional de Los Ríos. «Quedó incluso mejor de lo que esperábamos», confiesan. Prontamente elaborarán los siguientes 60 litros de la «lager nativa» -que aún no ha sido bautizada-, pero su intención es masificar su innovación a toda la industria para crear la identidad definitiva de la cerveza chilena.

«Lo más importante son los estudios genéticos que hemos logrado hacer, donde determinamos que la gran diversidad de estas levaduras están principalmente en nuestro país. Además, aquí queda patente esa transferencia y conexión entre la ciencia básica, que usamos para comprender y mejorar la levadura, y algo tan tangible como la industria de la cerveza, llevando a producir esta lager, que más allá de la investigación, quedó bien rica», dice Cubillos.

«Yo venía escuchando hace meses que en Valdivia se desarrollaba un proyecto con la levadura nativa y me llamó la atención que pocos cerveceros se hayan acercado al laboratorio a la Universidad Austral», relata el gerente de Sayka, que considera que el proyecto tiene «un tremendo potencial» y será «fundacional en la industria».

Eso lo saben los científicos. Cubillos dice que un paso importante en su mensaje de diferenciación para la industria es «conseguir la denominación de origen». Sebastián Flores, biotecnólogo de la Usach, tuvo la labor de seleccionar entre las distintas cepas aquella con mejores atributos. Pero la labor no ha terminado. «Si bien esta cepa está definida, no quita que en el futuro inmediato seleccionemos, de hecho ya vienen unas en camino que han sido trabajadas en el laboratorio», dice.

Por lo mismo, el proyecto tendrá de forma permanente a la investigadora del proyecto, Constanza Vidal, en el laboratorio de Valdivia. «Vamos a hacer diversos controles de contaminación, microbiología, formas de reutilizar la levadura que es lo que nos importa y además analizar los parámetros físico-químicos del mosto y otras cosas. La idea es mejorar la calidad de las cervezas», dijo.

Lo siguiente, es lograr un producto donde el agua, el lúpulo y también la malta tengan un origen en Valdivia, para que, junto a la levadura, se diga con todas sus letras que la lager nativa proviene de la Patagonia chilena.

«Siempre pensamos en utilizar estos recursos naturales, pero no solo para explotarlo y enviarlo hacia afuera, sino que tener una aplicación tecnológica y una innovación. Para eso debemos llegar a un producto final, el cual puede ser protegido por una denominación de origen», sostiene el genetista Cubillos.

Por el momento, la investigación se mantendrá entre Santiago y Valdivia, a esperas de que en un futuro cercano toda la industria nacional pueda disponer de la «eubayanus» como distintivo país en los schops cerveceros. «Nunca imaginé que terminaría haciendo investigación en cerveza, fue súper progresivo este trabajo y demuestra lo fundamental que es la ciencia para hacer transferencias como esta: que un estudio de levaduras termine pasando a algo directo en la industria», añade Flores.

“Want social justice? Spend on science”, se titula el artículo de la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales y profesora de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Hidalgo.

El 2019 marcó el fin de una década de grandes turbulencias, conflictos y cismas en diferentes puntos del planeta, fenómeno que plantea grandes interrogantes y desafíos sobre nuestro futuro. Este panorama fue retratado por la prestigiosa revista Nature en el artículo “Despachos de un mundo en crisis”, publicación en la que científicos de distintos países donde han ocurrido disturbios civiles en el último año (Chile, Hong Kong, Siria, Ecuador, Cataluña, Sudán, Irán, Venezuela, Líbano y Bolivia) plantearon sus perspectivas sobre los desafíos y esperanzas de la ciencia en “tiempos oscuros”.

La presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales y profesora de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Hidalgo, fue la representante chilena que analizó la situación local en este trabajo. Bajo el título “Want social justice? Spend on science” (¿Quieren justicia social? Gasten en ciencias) la académica sostuvo que “una mayor inversión en investigación ayudará a comprender y corregir las injusticias sociales y acelerará el desarrollo a largo plazo del país”.

En este sentido, afirmó que la crisis puede significar una oportunidad para alcanzar una sociedad más equitativa a partir de la generación de conocimiento en todas las áreas de la ciencia, las artes y las humanidades. Detalló que algunos de los problemas que deben ser abordados mediante soluciones basadas en la ciencia son la “escasez de agua derivada de la desertificación provocada por el cambio climático en gran parte del país; la epidemia de obesidad infantil; los desafíos de tratar con una población que está envejeciendo a tasas del mundo desarrollado, pero con un sistema de salud del mundo en vías de desarrollo; y los factores que alimentan el actual malestar social”.

Esta propuesta, sentencia en la nota, implica “incrementar notablemente el financiamiento a la ciencia, la tecnología y la innovación de Chile desde su escaso nivel actual de 0,36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Una muestra de esta realidad es la evolución de los proyectos Fondecyt Regular entre 2010 y 2019, añade la profesora, cuyos fondos han subido prácticamente nada, mientras el número de postulaciones se ha duplicado. “Me gustaría que de aquí a cuatro o cinco años estuviéramos llegando al 1 por ciento, eso es lo que han prometido distintos Presidentes, y seguimos estancados. A lo mejor que hemos llegado es 0,38 por ciento”, concluyó.

La falta de presupuesto en ciencia está significando que muchos jóvenes queden fuera del sistema. “Sólo algunos lo logran, y hay grupos establecidos de prestigio que se están quedando sin financiamiento, dejando investigaciones que podrían ser un aporte al país sin realizar. Lo que estamos haciendo como país al desperdiciar estos talentos es algo desastroso. Tenemos un séptimo de las entidades promedio de la OCDE. Hay países que tienen 13 veces más científicos por millón de habitantes que Chile, como Finlandia”, planteó la académica.

La falta de presupuesto en ciencia está significando que muchos jóvenes queden fuera del sistema. “Sólo algunos lo logran, y hay grupos establecidos de prestigio que se están quedando sin financiamiento, dejando investigaciones que podrían ser un aporte al país sin realizar. Lo que estamos haciendo como país al desperdiciar estos talentos es algo desastroso. Tenemos un séptimo de las entidades promedio de la OCDE. Hay países que tienen 13 veces más científicos por millón de habitantes que Chile, como Finlandia”, planteó la académica.

Por otra parte, relevó que los científicos han “cumplido con creces al país, porque pese a las restricciones que enfrentamos hemos logrado posicionar a Chile como uno de los líderes dentro de América Latina en investigación de calidad. Pero tenemos problemas graves. Uno de ellos es que somos muy pocos los científicos, necesitamos más para poblar el sistema, que desarrollen desde investigación básica hasta conocimiento más aplicado, e innovación basada en conocimiento científico. Pero como somos tan pocos no damos abasto”.

La profesora Hidalgo calificó como criminal además la fuga de talentos que se da por esta situación y refutó el argumento de que es positivo contar con investigadores afuera del país, “porque los científicos somos una comunidad conectada internacionalmente y no necesitamos un chileno en otros países para poder hacer proyectos”.

Científicos chilenos analizan mosca del vinagre para encontrar variabilidad genética en pacientes de Chile y Latinoamérica. Actualmente no se conocen los genes asociados a la enfermedad a nivel continental, que permita desarrollar terapias para proteger a la población de esta enfermedad. “Queremos encontrar nuevos genes que permitan a la comunidad científica entender de mejor manera los mecanismos moleculares de la patología”, explica uno de ellos, Patricio Olguín.

Descubrir nuevos genes que permitan a la comunidad científica comprender las bases moleculares de la enfermedad de Parkinson, profundizando en los mecanismos de acción responsables de la enfermedad en la población de Chile y Latinoamérica, es uno de los objetivos de la investigación que están desarrollando Patricio Olguín y Gonzalo Olivares, científicos del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Andrés Klein, de la Universidad del Desarrollo.

Utilizando como modelo de estudio a una mosca de dos milímetros de largo, conocida como Drosophila melanogaster, los académicos están buscando las redes genéticas asociadas a una mayor protección y susceptibilidad, como a la progresión de esta patología. Con estos estudios, los profesionales apuntan a potenciar la medicina personalizada o de precisión en el mal de Parkinson.

Utilizando como modelo de estudio a una mosca de dos milímetros de largo, conocida como Drosophila melanogaster, los académicos están buscando las redes genéticas asociadas a una mayor protección y susceptibilidad, como a la progresión de esta patología. Con estos estudios, los profesionales apuntan a potenciar la medicina personalizada o de precisión en el mal de Parkinson.

“El Parkinson es muy heterogéneo en su presentación sintomática y también en la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que se cree es que son diferentes combinaciones de genes que actúan en los diferentes individuos. Al reconocer la variabilidad de las diferentes manifestaciones clínicas del Parkinson ayudaremos a abordar de mejor manera esta patología. Así, y con el objetivo de obtener mejores resultados terapéuticos, los pacientes deberían ser tratados farmacológicamente de acuerdo a sus propias características”, señala Olguín.

Por su parte, Olivares destaca que el trabajo que están realizando “es una aproximación con un enfoque real en un paciente, lo que vamos a entregar nosotros es una base de conocimiento enfocado en entender la enfermedad de Parkinson como algo que debería ser tratado de acuerdo a ciertos parámetros particulares de las personas y eso es importante, porque no todos los individuos deberían recibir exactamente el mismo tratamiento”.

Además, utilizando modelos genéticos se pueden mapear genes y entender mejor el origen de los fenotipos clínicos de la enfermedad. “Resulta clave la clasificación cuidadosa de pacientes por signos clínicos, esto para mejorar el desarrollo de terapias y fundamental para desarrollar la medicina de precisión”, declara Olivares.

De acuerdo al Ministerio de Salud el Parkinson es considerado el segundo trastorno neurodegenerativo más común del país, después del Alzheimer. La enfermedad puede ser hereditaria (donde un gen causa la enfermedad directamente), como también tener un carácter esporádico o que aparece de manera espontánea, este es el Parkinson idiopático.

Olguín comenta que el esporádico es el que mayormente afecta a la población, con un 85%, mientras que el 15% restante, corresponde a la clasificación hereditaria.

A nivel internacional -especialmente en Europa y Estados Unidos- se han encontrado 90 genes de riesgo que tienen relación con el Parkinson esporádico. “El punto es que los estudios realizado con estas variaciones no representan a la población de Asia, África y Latinoamérica. Los marcadores de riesgo europeos no son necesariamente los mismos para el resto del planeta”, enfatiza Olivares.

Además, la determinación de los componentes genéticos se dificulta aún más al comprender que no todos los individuos están expuestos a los mismos factores ambientales ni responden de la misma manera a ellos.

“Nosotros apuntamos a encontrar nuevos genes causantes de Parkinson, que sean propios de Chile y Latinoamérica” afirma Olguín.

Los investigadores inducen la enfermedad en la mosca que es utilizada como modelo de estudio, luego observan cuáles son los genes que la hacen más susceptible de desarrollar la patología y los que la protegen de no hacerlo.

El científico de BNI agrega, “una vez que tenemos las redes de genes, observamos los genomas enfermos de Parkinson para analizar la presencia de variantes genéticas que podrían estar asociados con la severidad del fenotipo y que, además, esa variable esté presente en las personas de nuestro continente”.

De esta manera, cuando se generen las terapias, probablemente van a ser diferentes para un latinoamericano que para un europeo. “Esto ya existe con otras enfermedades y es lo que estamos tratando de impulsar”.

Olguín señala que el 70% de los genes que producen enfermedades en los humanos están conservados en la Drosophila melanogaster. Además, tienen un comportamiento similar a los humanos, “duermen, caminan, tienen memoria, pueden ser agresivas o adictas a determinadas sustancias”.

Estos antecedentes permitieron que Olguín, Olivares y Klein establecieran como hipótesis que la red de genes relacionados con la protección y susceptibilidad en moscas afectadas con Parkinson idiopático son muy similares a las de los humanos, la cual fue publicada recientemente en la prestigiosa revista científica dedicada a la medicina Trends in Molecular Medicine.

Este trastorno neurodegenerativo progresivo se manifiesta como consecuencia de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, las cuales son responsables del movimiento, la motivación y la función cognitiva.

Cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que a nivel mundial existen cerca de 7 millones de personas diagnosticadas con Parkinson y que para el año 2030 los casos superarán los 12 millones.

Es importante señalar que actualmente existen medicamentos que pueden mejorar los síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, con el tiempo pierden su efectividad y pueden ocasionar efectos adversos a medida que la enfermedad progresa. Por lo tanto, la identificación genética permitirá elaborar terapias personalizadas para aquellos pacientes que manifiesten el mal.

El pasado 12 de diciembre, los científicos presentaron su investigación en el Centro de Trastornos del Movimiento (CETRAM) en Santiago, entidad que concentra la mayor cantidad de pacientes con enfermedades relacionadas con la movilidad, entre ellas Parkinson.

En la oportunidad Olguín, Klein y Olivares expusieron los resultados obtenidos hasta la fecha.

“Aportamos una lista de nuevos genes encontrados, diferentes a los 90 ya existentes. Esta nómina estará interconectada, formando una red, sabiendo previamente cómo se relacionan entre ellos, ese será nuestro aporte. Entonces, con la información de esa red podemos entender y predecir quizás el funcionamiento o las consecuencias que puede tener un cambio en el gen”, comenta Olivares.

Además, fue una oportunidad única para consolidar una red de especialistas clínicos e investigadores que tiene como objetivo caracterizar el genoma de los pacientes chilenos de Parkinson.

“Comprender las bases biológicas de las variaciones en los fenotipos clínicos y el genoma de los pacientes chilenos permitirá su estratificación y el diseño de terapias personalizadas. Esto, combinándolo con estudios moleculares en los pacientes, podrían acelerar descubrimientos de biomarcadores específicos para síntomas asociados a la gravedad para la medicina de precisión”, finaliza Olguín.

Primer registro nacional de la sordera busca las variaciones genéticas que explican esta patología. Muestras de ADN se obtendrán de voluntarios de tres ciudades del país.

Alrededor de un 50% de las pérdidas auditivas de carácter permanente (sordera) están relacionadas con variaciones en el ADN que alteran la fisiología del oído interno, produciendo pérdida de audición o hipoacusia.

Conocer y comprender las causas genéticas responsables de la sordera permanente en la población nacional -derivadas de cuatro proteínas específicas- es el trabajo que están realizando Helmuth Sánchez y Agustín Martínez, investigadores del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), junto a Elvira Cortese, profesora del Departamento de Audiología, de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso.

Para ello, están estudiando el ADN de voluntarios de tres ciudades del país: Concepción, Valparaíso y Santiago. Los resultados obtenidos se transformarán en el primer registro genético de la sordera permanente en Chile.

“De acuerdo al último registro de la discapacidad realizado en Chile, un 30% de los adultos manifiestan una condición de discapacidad asociada a enfermedades de oído. Mientras que, en el caso de los niños, la cifra alcanza al 6%. Este escenario ubica a las patologías auditivas entre las 5 primeras causas de discapacidad en el país”.

La evidencia internacional indica que la mitad de los casos de hipoacusia -presentes en el nacimiento o en la primera infancia- se asocian a modificaciones de la información genética. ¿Qué cambios genéticos están presente en Chile? Eso es precisamente lo que no sabe y que estos investigadores esperan descubrir.

Este estudio además cuenta con la participación de los doctores Pablo Moya, de la Universidad de Valparaíso y Juan C. Maass, de la Universidad de Chile.

El estudio de los investigadores de CINV es inédito en Chile.

“Buscamos explorar las variaciones en genes que codifican para la síntesis de diversas proteínas, principalmente Conexina 26, responsable del 50% de los casos de sordera genética. Adicionalmente, analizaremos los genes que contienen la información necesaria para la formación de otro grupo de proteínas relevantes para la función auditiva, como son: Otoferlina, Pejvakina y MTRN1”, explica el Dr. Agustín Martínez.

Actualmente, los investigadores están comenzando con el proceso de recolección de datos y reclutamiento de participantes, “proponemos muestrear al menos 380 pacientes”. Sánchez agrega que los interesados en colaborar como participantes voluntarios en estos análisis, pueden contactarse al correo electrónico sorderagenetica@gmail.com, o visitar el sitio web www.cinv.cl.

La extracción de material genético será de carácter no invasivo, a través de células bucales mediante una tórula, similar a un cotonito, introducida en la boca, que permite extraer fácilmente una muestra de saliva y células.

Este estudio se enmarca dentro de la adjudicación a un proyecto FONIS de CONICYT (SA18I0194), con una duración de dos años. El equipo de trabajo detrás de este estudio, constituye un grupo interdisciplinario e interactivo, entre el mundo científico y clínico, al servicio de la comunidad.

“Actualmente en nuestro país no se dispone de herramientas de diagnóstico genético rápido y masivo para determinar si la sordera presente al momento de nacer se asocia a algún tipo de variación o mutación de la información genética”, dice Sánchez.

Se espera que para mediados del año 2021 el país tendrá datos representativos que expliquen las variaciones genéticas más comunes asociadas a la sordera a nivel nacional.

La información obtenida podría ayudar al desarrollo de nuevas técnicas que permitan modular la mutación de las proteínas involucradas mediante terapia génica; a nuevas tecnologías como los test de diagnóstico genético rápido que refuercen los avances de las últimas décadas en materia de screening auditivo neonatal, entre otros y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad de sordos e hipoacúsicos.

Proyecto seleccionado en Anillos de Investigación en Ciencia Antártica, liderado por Eduardo Castro de la Universidad Andrés Bello, busca revelar cómo estos elementos son transportados por el aire y permean el Continente Blanco.

Un total de doce proyectos de investigación asociativa fueron adjudicados en el marco de la convocatoria para nuevos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y de Investigación en Ciencia Antártica que realiza la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a través de su Programa de Investigación Asociativa.

Los Anillos en Investigación en Ciencia Antártica cuentan con el respaldo del Instituto Antártico Chileno (INACH) en su ejecución, brindando apoyo al desarrollo e implementación de las actividades de los proyectos que se realizan en territorio antártico a partir del verano polar 2020-2021, integrando la LVII Expedición Científica Antártica (ECA 57).

El proyecto que fue seleccionado en esta línea se denomina “Transporte de largo alcance de xenobióticos y microorganismos: teleconexiones e influencia en los ecosistemas territoriales” (“Long-range transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconnections and influence on territorial ecosystems” en inglés), de Eduardo Castro Nallar, profesor asociado en el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello. En tanto, este estudio recibirá la colaboración de investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca y Universidad Mayor.

El objetivo principal de este proyecto es entender cómo los microorganismos y contaminantes de acción humana de distintas partes del mundo son transportados por las corrientes de aire hacia la Antártica, además de poder indagar cuál sería el potencial impacto de estos sobre la biota terrestre, utilizando como modelo las dos plantas vasculares nativas del Continente Blanco Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis.

“Queremos saber de dónde vienen esos microorganismos, qué propiedades metabólicas tienen, y si es que se correlacionan con la ocurrencia de contaminantes orgánicos que se han detectado en la Antártica. Además, queremos desarrollar modelos que no solo nos permitan entender cómo migran estos contaminantes y microorganismos, sino que también cómo el cambio climático va a afectar estos patrones de migración. Por ejemplo, nos gustaría entender si es que los flujos de microorganismos van a aumentar o disminuir, si es que los microorganismos que migran van a ser más de un tipo que de otro, y si esto va a ser diferente o no bajo tres escenarios de cambio climático de acuerdo a las proyecciones del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)”, comenta Castro.

La novedad de esta propuesta radica en abordar el problema de forma multidisciplinaria, desde biología molecular, hasta biogeoquímica, pasando por climatología, genómica y metagenómica, botánica y ecología microbiana. Con utilización de técnicas experimentales y computacionales para entender las causas y consecuencias de la diversidad genética microbiana, empleando secuenciación de alto rendimiento y bioinformática para avanzar en el entendimiento de problemas ambientales. El grupo investigativo contempla igualmente la formación de estudiantes de pregrado y doctorado, e investigadores postdoctorales, además de la realización de acciones de divulgación y comunicación de la ciencia.

De igual manera, el investigador se dedica a estudiar las comunidades microbianas en la columna de agua en fiordos de la Patagonia, con énfasis en posibles vínculos con la acuicultura, además de trabajar en el desarrollo y evaluación de métodos para análisis de comunidades microbianas y filogenética.

«Efecto Eureka» mostrará la vida de destacados científicos en disciplinas como la astronomía, geología, biología o psicología.

Desde este jueves, disciplinas como la astronomía, geología, biología o psicología serán parte del nuevo programa “Efecto Eureka”, serie documental que en cinco capítulos de una hora de duración mostrará la intimidad de un grupo de destacados investigadores y su aporte al desarrollo científico del país.

La serie, producida por Neurona Group y parte de un proyecto Explora CONICYT, abordará la vida de jóvenes investigadores destacados de diversas regiones del país, dando a conocer sus sueños, pasiones, hobbies, círculo familiar y su trabajo en terreno.

Cada capítulo tiene una duración de una hora y se cuentan dos historias, de un científico y una científica: Las mujeres son Millarca Valenzuela, geóloga experta en meteoritos cuyo mayor sueño desde pequeña es volar; Amelia Bayo, astrónoma española de Valparaíso, quien además de impulsar en Chile la fabricación de espejos para telescopios gigantes es una apasionada por el piano y el básquetbol; Cristina Dorador, microbióloga que busca bacterias extremófilas en el desierto de Atacama y músico, quien volverá a tocar contrabajo por primera vez tras su maternidad frente a sus hijos; Liliana Pezoa, administradora de la Reserva Costera Valdiviana, quien trabaja por conservar el bosque nativo junto a la comunidad Mapuche de Huiro y es apasionada por el telar; y Carolina Simon Gutstein, paleontóloga brasilera y buzo que estudia los fósiles marinos en la Formación Navidad en la región de O’higgins.

Los científicos por su parte, son representados por Gonzalo Pimentel, arqueólogo en San Pedro de Atacama quien creó junto con los pueblos originarios el Parque Arqueológico Chug Chug para proteger los geoglifos milenarios; Mylthon Jiménez, ecólogo cuyo sueño es crear en Valdivia un memorial que recuerde la tragedia nuclear de Hiroshima con la plantación de especies sobrevivientes traídas de Japón; Gonzalo Bacigalupe, psicólogo experto en resiliencia ciudadana ante desastres que tiene un gran talento en la pintura y expondrá sus obras por primera vez; Pablo Salucci, geógrafo estudioso del cambio climático en ciudades cuya pasión es componer música y hacer aeromodelismo junto a su hijo; y Christian Salazar, geólogo experto en paleontología quien llevará por primera vez a su padre a buscar fósiles al Cajón del Maipo, quien lo inspiró en el camino de las ciencias.

“Es un recorrido íntimo por la vida de personas que han hecho de la ciencia su motivo de vivir. Pero que además son personas comunes y corrientes que tienen pasiones, sueños y vidas sumamente interesantes y multifacéticas. Por eso el objetivo de la serie es inspirar y poner en valor nuestro patrimonio humano-científico, a través estas personas con sus alegrías y sus dificultades, pero además busca mostrar el trabajo en terreno y a Chile como gran laboratorio natural”, señala Andrea Obaid, directora del proyecto.

El estreno de “Efecto Eureka” será este jueves 26 de diciembre a las 20:30 horas y tendrá repeticiones los días viernes a las 8:30 y 19:30 horas; miércoles a las 13:30 horas, sábados a las 18:30 horas y domingos 18:30 horas, por Canal 13C.

En la actualidad, el virus VIH se trata con el uso de antirretrovirales, los cuales impiden la replicación del virus, manteniéndolos latentes en células del sistema inmune (CD4+T). A pesar de que este tratamiento tiene bajos efectos colaterales, prolonga la vida y detiene la transmisión sexual del virus, el costo de ellos es muy alto y si se detiene el tratamiento, la actividad viral reaparece. Recientemente, un equipo de investigadores evaluó los efectos del uso de un doble tratamiento sobre el virus VIH. Para ello, utilizaron un modelo de VIH en monos y se les suministró GS-9620 (vesatolimod), activador del receptor de proteína TLR7, el cual a su vez activa células del sistema inmune CD4+T, CD8+T y NK (capaces de encontrar y destruir células infectadas por el virus), y el anticuerpo PGT121, el cual en un extremo reconoce y se une a proteínas de la superficie de células infectadas y en el extremo opuesto activa otras células del sistema inmune para la destrucción de la célula. Los investigadores hallaron que dentro del grupo de monos a los cuales se les suministró los dos tratamientos de manera independiente, se observó la reaparición del virus en casi la totalidad de ellos. Al contrario, dentro del grupo suministrado con ambos tratamientos, en la mitad de ellos se pudo observar la reaparición del virus y el resto se mantuvo totalmente libre de este. Este trabajo representa una gran esperanza para curar definitivamente el virus VIH.

Este sábado se adelanta la hora y el Dr. Luis Larrondo, director del Núcleo Milenio de Biología Fúngica Integrativa y Sintética, comentó en una entrevista con ADN radio las repercusiones biológicas que trae consigo la modificación del horario. El Dr. Larrondo trabaja con el modelo biológico hongo (Botrytis cinerea) para entender los procesos moleculares esenciales del ciclo circadiano presente en todos los organismos vivos, y que está a cargo de la sincronización de nuestros cuerpos con el ciclo de día/noche.

Evolutivamente el ciclo circadiano se ha ido adaptando para sincronizarse con las condiciones ambientales. Existen una serie de moléculas que nos permiten estar más alertas pero también provocan estar más estresado. Por lo que el reloj circadiano se encarga de regular la presencia de estas moléculas, generando que tengan un peak en un momento necesario y luego disminuir sus niveles en nuestros cuerpos. Nosotros debiésemos tratar de despertarnos y comenzar nuestras actividades cuando se levante el sol, mencionó el investigador.