Archivo de la categoría: Noticias

El biólogo e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, aseguró que el reciente cambio de hora es bueno para la salud.

“El cambio de horario es bueno porque nos acerca más al huso horario que nos corresponde como país. Con este cambio habrá luz más temprano y como el sol es la fuente de luz más fuerte a la cual estamos expuestos, estaremos biológicamente despiertos también más temprano”, explicó Ewer. “Sin embargo, es especialmente crítico para niños y adolescentes porque ellos, por su edad, se despiertan biológicamente entre una hora y media a dos horas más tarde que los adultos”, añadió el investigador.

Respecto a sus efectos durante la cuarentena, el biólogo señaló que la situación no cambiará mucho “porque igual todos tenemos un horario distinto de actividades. Y me imagino que los niños y jóvenes también para todas sus actividades escolares, que ahora son online”.

El especialista también explicó que tener más luz en las mañanas contribuye a mejorar el estado de salud, pero advirtió que el uso de pantallas retrasa la entrada al sueño, por lo que recomendó dejar la televisión o el uso de celulares durante las noches, a fin de mantener un buen descanso.

Fuente: www.cooperativa.cl

-Juan Armesto y Aníbal Pauchard, investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, remarcan la importancia de proteger los ecosistemas naturales y abordar, de manera interdisciplinaria, las amenazas de la globalización. Asimismo, llaman a mejorar las barreas de bioseguridad y prestar especial atención a las invasiones biológicas y el incremento de enfermedades emergentes en nuestro país, como el virus Hanta y otras.

Vivimos en un mundo altamente globalizado, donde las acciones que suceden en un lugar, pueden tener repercusiones en puntos muy distantes del planeta. Así es como, en menos de un mes, hemos comprendido que no es necesario viajar a China o Europa para ser contagiados por el Covid-19, ya que la capacidad expansiva de este patógeno en la población, es una realidad que crece de forma invisible ante nuestros ojos.

¿Qué rol juega la conservación y cuidado de los ecosistemas en nuestra salud? ¿Qué temas son relevantes en Chile más allá de la actual pandemia? ¿Qué amenazas existen y qué medidas debiéramos tomar para evitar el desarrollo y propagación de otras enfermedades contagiosas emergentes? Juan Armesto y Aníbal Pauchard, investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, se refieren a estas preguntas que hoy son fundamentales.

“La mayoría de problemas como la crisis que hoy enfrentamos, provienen de nuestra creciente intervención en el medioambiente. En el caso de Chile, hemos destruido y degradado nuestros ecosistemas durante más de un siglo, propiciando la pérdida de hábitats y la extracción de recursos sin ningún tipo de control, despreocupándonos de los efectos que esto podría causarle a la sociedad. La biodiversidad es un valor que se ha ido perdiendo en el país, a pesar del mayor conocimiento, y debemos preocuparnos de ello, ya que somos dependientes de ésta para nuestro bienestar y salud”, explica Juan Armesto, también académico de la Universidad Católica y presidente de la Fundación Senda Darwin.

Chile es un país que tiene múltiples barreras biogeográficas que son una base para mantener la biodiversidad y protegernos de amenazas. Así por ejemplo, se estima que nuestro clima mediterráneo, y la existencia del Desierto de Atacama, la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, son fronteras naturales que han evitado el ingreso de enfermedades, como el Zika. Sin embargo, estas características de aislamiento geográfico no son suficientes cuando pensamos en la salud planetaria y epidemias como el coronavirus.

En ese contexto, señala que problemas actuales como el cambio climático, también podrían debilitar nuestras fronteras, haciendo que algunas especies de mosquitos, por ejemplo, cruzaran hacia nuestro país, trayendo a cuesta nuevos patógenos que afectan al ser humano, y a nuestras especies de importancia económica, como el ganado y los cultivos. “Es cierto que tenemos estas barreras naturales, pero en el contexto de la globalización, éstas no sirven de mucho, ya que el movimiento humano es inmenso. Aviones, barcos y el transporte terrestre, pueden traer consigo diferentes organismos, como virus y hongos, que pueden impactar en la calidad de vida del ser humano y propiciar la dispersión de enfermedades y plagas, tal como ha sucedido con el Covid-19”, explica Aníbal Pauchard, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.

Invasiones biológicas y emergencia de enfermedades

Una de las grandes amenazas del siglo XXI a la biodiversidad son las invasiones biológicas, o avance indeseado de especies exóticas, proceso que ocurre cuando organismos como animales, plantas, bacterias y otros microorganismos, son transportados por acción de los seres humanos, ya sea intencional o no, a nuevas áreas donde se expanden sin control. Castores, visones, jabalíes, ranas africanas, cotorras argentinas, ciervo rojo, chinita arlequín, abejorro europeo, el hongo costa azul, aromos, retamos y pinos, son algunos ejemplos de especies invasoras abundantes en nuestro país. Al respecto, el Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) de la Universidad de Concepción, que lidera Aníbal Pauchard, detalla que existen 1.119 especies exóticas asilvestradas, algunas de las cuales generan pérdidas a nivel productivo y en la biodiversidad. Pero no sólo eso. Esta movilidad también puede afectar la salud humana y contribuir a la dispersión de algunas enfermedades zoonóticas (de origen animal), según explica el director del LIB.

Una de las preocupaciones que advierte, apunta a la enfermedad de Lyme, patología ampliamente difundida en el hemisferio norte, cuyos primeros síntomas son salpullido, fiebre, dolor muscular y de cabeza, rigidez de cuello y cansancio. Si no es tratada a tiempo, puede ocasionar severos problemas neurológicos. La infección es generada por la bacteria Borrelia burgdorferi, tras entrar en contacto con una garrapata negra, también conocida como “garrapata del venado”. Si bien este patógeno no se encontraría en Chile, Pauchard llama a estar atentos. “Si en Chile aumenta el número de ciervos naturalizados, por introducción deliberada, esta enfermedad propia de otras latitudes podría manifestarse en nuestra población. Otro ejemplo de la relación entre enfermedades y especie invasoras, es la triquinosis presente en jabalís introducidos, o los parásitos que se pueden encontrar en los salmones asilvestrados en nuestro país. Sin embargo, en estos últimos dos casos, el manejo sanitario es más simple y efectivo, pues la medida básica consiste en cocinar bien estos alimentos”, asegura.

El Tifus de los Matorrales es otra patología emergente y potencialmente grave, que el investigador del IEB también pone sobre la mesa. Esta enfermedad, originaria del Asia Pacífico y descrita por primera vez el 2006, es transmitida por larvas de ácaros de roedores y, según reportes de la Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH), desde el año 2015 se habría presentado en el país, principalmente, en la época de verano. Hasta la fecha, existen alrededor de 40 casos registrados, mayormente, en la Isla de Chiloé.

También existe una gran preocupación por patologías emergentes originarias de Chile. Un ejemplo claro es el Hantavirus, enfermedad aguda transmitida por el ratón colilarga (Oligorizomys longicaudatus) que, en la mayoría de los casos, genera un mal funcionamiento del corazón y problemas en ambos pulmones. Se estima que entre el 1% al 6% de estos roedores silvestres son portadores del virus.

Ambientes dominados por quilas (coligues) como resultado de la corta de bosques en el centro y sur de Chile. En estos hábitats aumenta el número de ratones colilargos.

Para abordar la problemática del Hanta y otras similares, Aníbal Pauchard advierte que debemos generar mayor consciencia sobre la relación entre habitantes, naturaleza y estas zonas de contacto. “Estas áreas de interfaz (urbano-rural) entre humanos y naturaleza irán en aumento y si no controlamos este desequilibrio, cada vez ocurrirán más fenómenos de este tipo”, explica. Degradación de hábitats, malas prácticas en espacios naturales y el aumento de los incendios, son factores claves que podrían acrecentar la proliferación de casos en el país. Juan Armesto, se refiere a este punto: “Supuestamente éste es un problema bajo control pero no es tan así. Las poblaciones de seres humanos avanzan hacia zonas con roedores y ahí se producen los contagios a escala regional. Por esa línea hay un problema que es ecológico, vinculada a los cambios que hacemos en el paisaje, a través de la deforestación, de poblar lugares nuevos o debido a incendios que transforman los hábitats, siendo punto de partida para más enfermedades zoonóticas. Todo esto se agrava porque tenemos una fuerza subyacente, llamada cambio climático, que se acrecienta cada año”.

Salud global, ciencia chilena y bioseguridad

¿Qué otros pasos se proponen para integrar el conocimiento de la ecología con acciones que promuevan el bienestar y salud del medioambiente y por ende, de la nuestra también?

“Hoy, como planeta, debemos ocuparnos de la salud global. Y para ello, es necesario entender que en un mundo donde existen casi 8 mil millones de habitantes, la globalización ha hecho que cualquier enfermedad, microorganismo u hongo que es transportado por los seres humanos, pueda abarcar grandes regiones del planeta en poco tiempo. En segundo lugar, creo que como sociedad, debemos preocuparnos de la equidad, y la forma en que vamos a utilizar los recursos naturales para reducir el cambio global y antropogénico. Chile está enfrentando un Plebiscito y un posible cambio constitucional. En este contexto es clave replantearnos qué modelo de desarrollo y relación con el medioambiente queremos tener”, señala Juan Armesto.

La bioseguridad es un tema actual que ambos investigadores destacan, y que debiera ser revisado por cada país, asegurando aspectos como la regulación del tráfico de especies silvestres, las barreras sanitarias en materia de alimentación, entre otros elementos. “Sin duda también debemos poner más foco en el área de especies invasoras. Un animal, un molusco o mamíferos que se venden como mascota, podrían transmitir enfermedades a nuestra población. Por eso también es tan importante que los investigadores chilenos podamos desarrollar trabajos multidisciplinarios con epidemiólogos, ecólogos y profesionales de las ciencias sociales, para que, en conjunto, podamos analizar estas problemáticas. Así mismo, creo que en Chile es prioritario poder abordar de manera profunda, en el tema de las enfermedades emergentes y en especial en sus orígenes y mecanismos de expansión en nuestros ambientes, que han sido fuertemente modificados por la actividad humana”, puntualiza Aníbal Pauchard.

Fotos: Daniel Casado

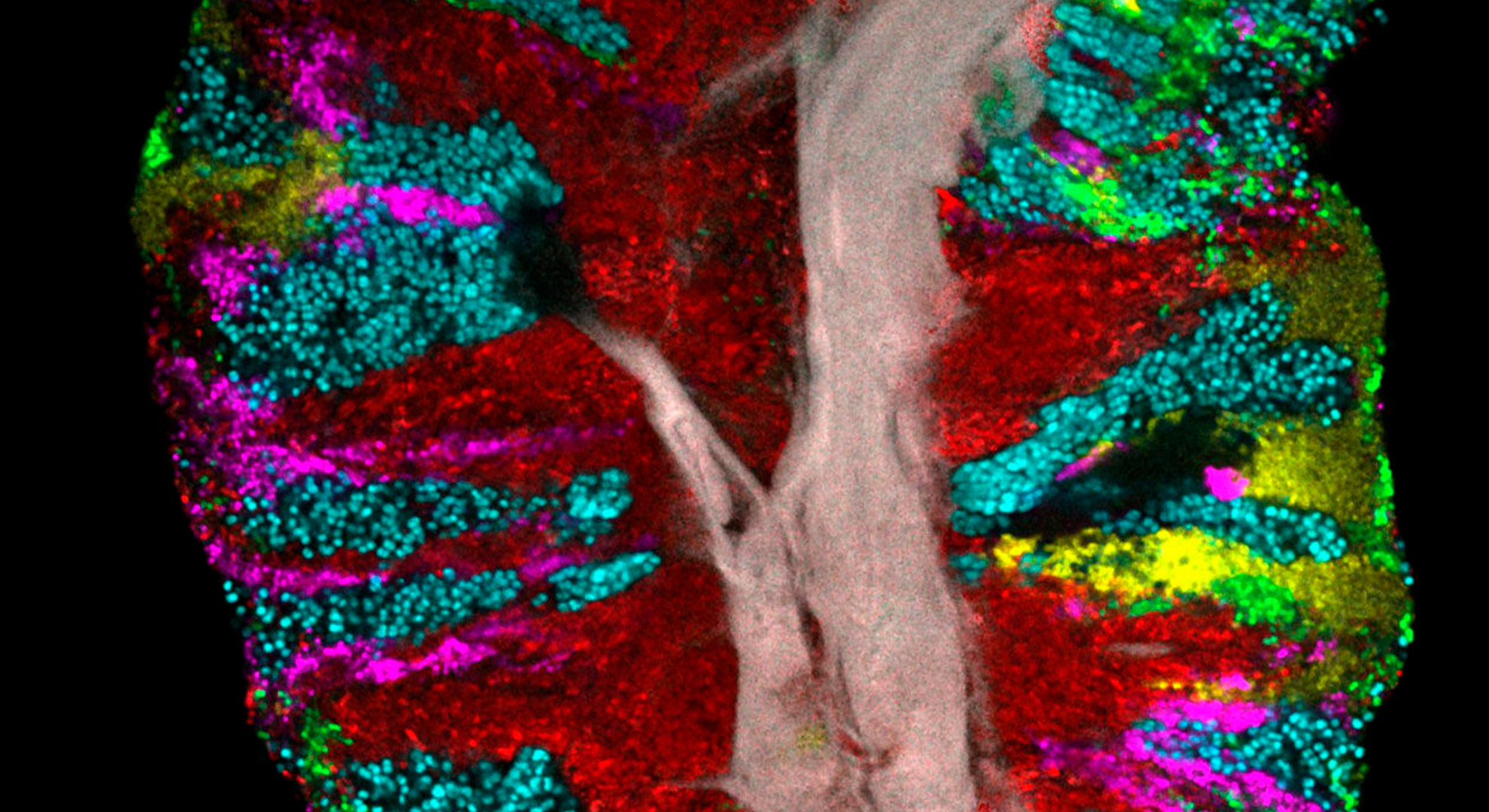

Los microbios están en todas partes en nuestras entrañas y en nuestras bocas. Ahora, un nuevo estudio revela que nuestros compañeros de lengua no están todos mezclados al azar; en cambio, parecen preferir vivir cerca de su propia especie, separándose en grupos distintos según su especie.

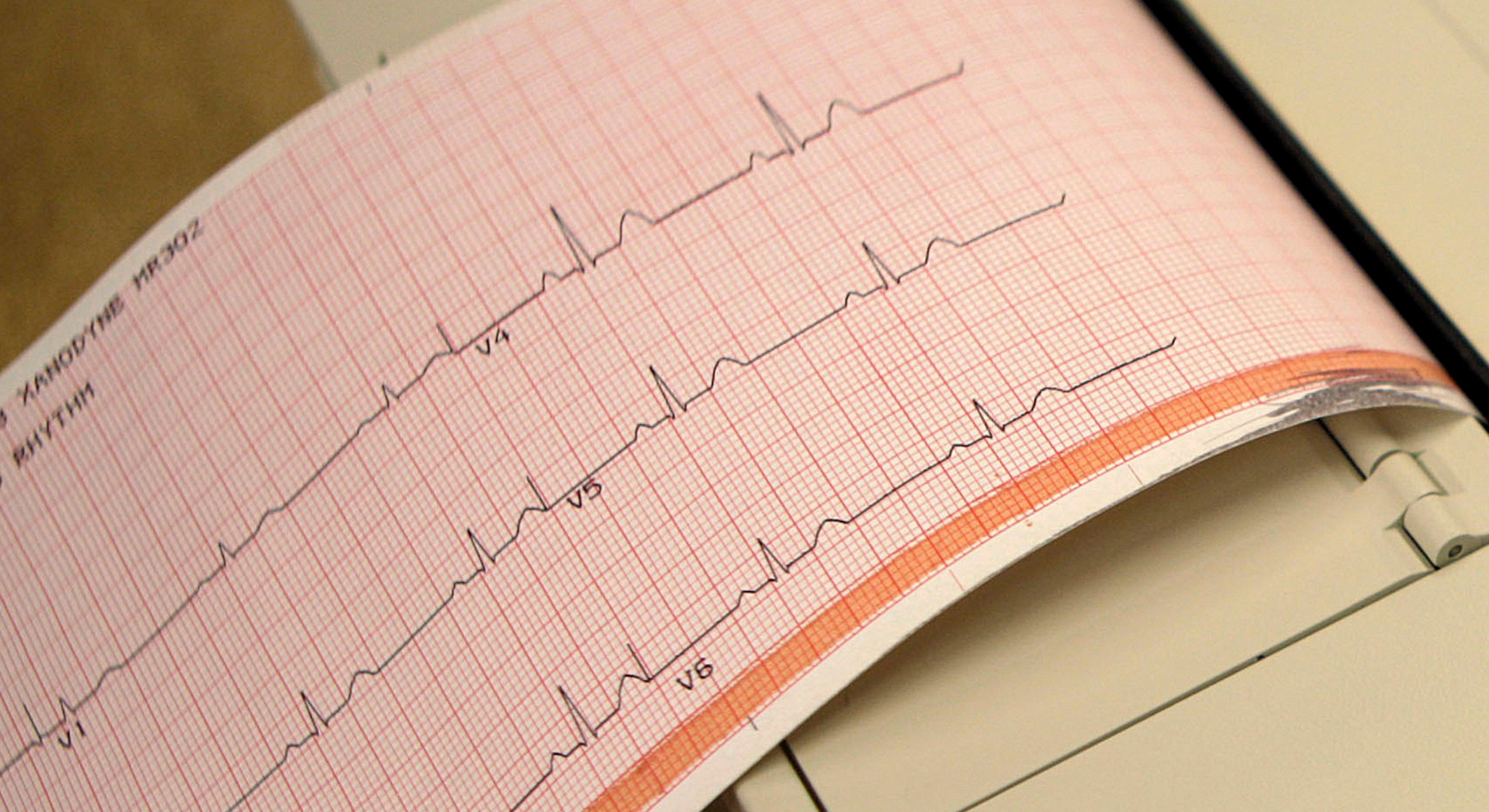

La American Heart Association recomienda a las personas mayores con enfermedad coronaria o hipertensión que tengan especial cuidado durante la pandemia de coronavirus, ya que las investigaciones preliminares indican que estos pacientes podrían estar en mayor riesgo de contraer coronavirus.

Poco después de que COVID-19 comenzó a extenderse por las comunidades locales en Wuhan, China, los investigadores notaron que los pacientes con hipertensión pueden tener un mayor riesgo de morir por el virus. Meses después, expertos de todo el mundo han confirmado este hallazgo, pero ¿qué más, exactamente, necesitan saber los pacientes sobre la relación entre la hipertensión y COVID-19?

El ruiseñor común, conocido por su hermosa canción, se reproduce en Europa y partes de Asia y migra al África subsahariana todos los inviernos. Un nuevo estudio publicado en The Auk: Ornithological Advances sugiere que la selección natural impulsada por el cambio climático está causando que estas aves icónicas desarrollen alas más cortas, lo que podría hacer que sean menos propensas a sobrevivir su migración anual.

La pandemia de la enfermedad del virus Corona 2019 (COVID-19) ha afectado al mundo y no será la última pandemia que cause estragos en la humanidad. La salud global y la economía están en grave riesgo si no se toman medidas de mitigación adecuadas en cada país. Para mitigar la transmisión del virus, necesitamos una acción internacional rápida y sincronizada. Los gobiernos deben considerar la mejor ciencia disponible para tomar decisiones informadas, el público debe actuar de manera responsable y los investigadores jóvenes deben reconocer que pueden ser una parte crucial de la solución. Esta declaración de Global Young Academy (GYA) ofrece recomendaciones específicas para gobiernos, el público y los investigadores jóvenes.

Ante la reciente pandemia de Covid 19 han surgido diversas noticias respecto de qué es bueno o qué puede causar una sintomatología más grave al momento de contagiarse con el virus SARS-cov-2. Particularmente relevante para la comunidad de hipertensos es el hecho que se ha comprobado que el virus se une a una proteína que se encuentra en la superficie de diversas células de nuestro organismo y que, a través de esta unión, el virus luego puede ingresar a la célula y posteriormente reproducirse.

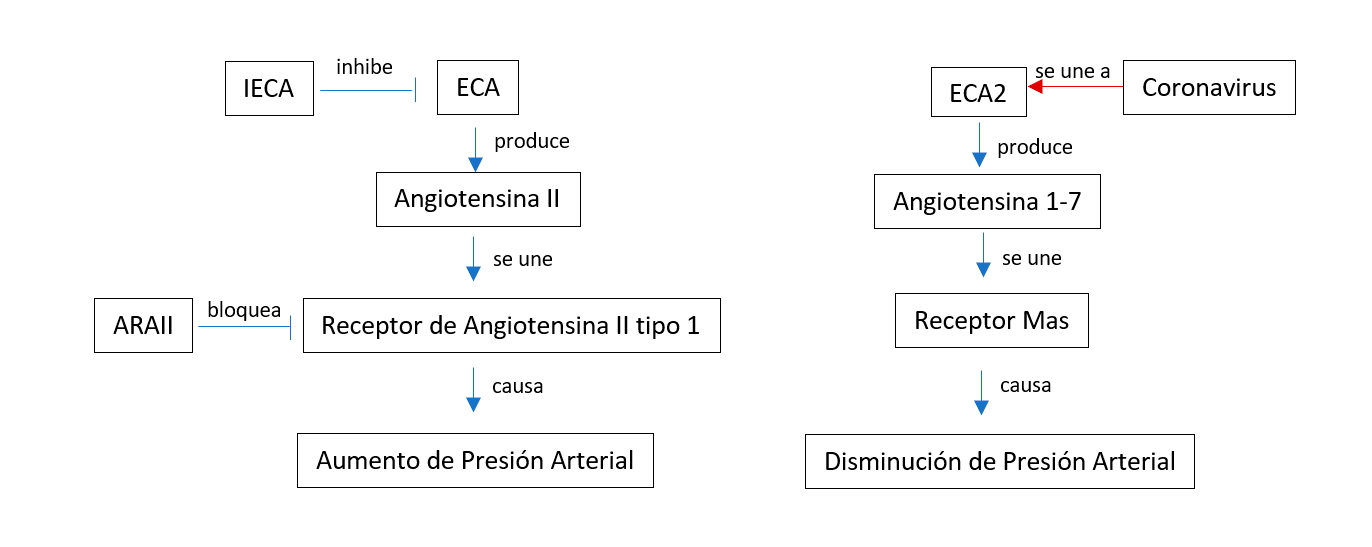

Para entender por que se ha generado la alarma, primero es importante entender que proteína de la célula es a la cual se une el virus. Se trata de la Enzima Convertidora de Angiotensina del tipo 2 (ECA2) (ver figura). Esta proteína en una persona normal se expresa en baja cantidad, y tiene como función generar un péptido pequeño que disminuye la presión arterial y que se llama Angiotensina 1-7.

Además de esta proteína existe una segunda enzima que se denomina Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA, se diferencia de la anterior porque no tiene el “2”) que cumple la función de generar un péptido diferente al anterior solo en un aminoácido, la angiotensina II, pero que generalmente ejerce una función opuesta, vale decir, aumenta la presión.

Una de las razones por las cuales una persona puede ser hipertensa es porque la actividad de la ECA está aumentada. Eso hace que en nuestro cuerpo se produzca más angiotensina II. Este péptido se une a su receptor llamado Receptor de Angiotensina II, tipo 1 causando un aumento en la retención de agua y sodio y una contracción de los vasos sanguíneos que lleva a un aumento de la presión arterial.

Para evitar este aumento de presión, los médicos pueden recetar inhibidores de la enzima convertidora (también conocidos como IECAS, muchos de los nombres comerciales de estos fármacos terminan en “pril”) o bien, antagonistas del receptor de angiotensina II tipo 1 (que también se conocen como ARAII y cuyos nombres comerciales en muchos casos terminan en “sartan”).

Estos fármacos además de inhibir a la ECA o bloquear al receptor de Angiotensina II, tipo 1 en la célula, tienen como efecto secundario estimular la expresión de la ECA2. Basándose en este hecho, los científicos Lei Fang, George Karakiulakis, y Michael Roth publicaron en la revista The Lancet el 11 de marzo del 2020, una carta en la que señalaban que era posible que aquellas personas con una expresión aumentada de ECA2 pudieran recibir una carga mayor del coronavirus, sin embargo, esta hipótesis no ha sido comprobada o refutada a la fecha.

Esta misma pregunta fue abordada por otro grupo de investigadores liderados por Stefan Osswald, en Suiza quienes proponen, en su artículo publicado en la revista European Heart Journal, el 18 de marzo de este año, que los fármacos antes mencionados podrían reducir el daño del pulmón y de otros órganos y así permitir que los hipertensos se encontraran en mejor estado al momento de enfrentar la infección por el coronavirus.

Debido a que aun no existen evidencias clínicas respecto a estas hipótesis, las diferentes Sociedades Médicas en el mundo – incluida la Sociedad Chilena de Hipertensión – han recomendado recientemente continuar con los tratamientos con ARAII y con IECAS, ya que si se cuenta con abundante evidencia de que estos fármacos reducen las muertes por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.

Columna de la Dra. Victoria Velarde A.

Sociedad Chilena de Hipertensión

La comunidad científica ha puesto a disposición 6 centros para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 con 15 laboratorios distribuidos en Santiago, Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. Las autoridades destacaron la importancia de aumentar la capacidad de testeos para detectar casos tempranamente y poder aislarlos.

Los investigadores solicitaron al Presidente de la República y a los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve, que se declare cuarentena nacional preventiva obligatoria con el objetivo de aplanar la curva de propagación del COVID-19 y así reducir los contagios y evitar muertes, esto porque “las personas no están respetando el aislamiento”, aseguran los científicos, quienes exigen decisiones basadas en la evidencia científica internacional y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga un rol más protagónico en esta crisis sanitaria.