El profesor Javier Morales Montecinos, académico del Departamento de Ciencia y Tecnologías Farmacéuticas de nuestra Facultad e Investigador Asociado del proyecto FONDAP ACCDiS, ganó uno de los 12 proyectos Anillo de CONICYT que otorga financiamiento para fortalecer el desarrollo de las ciencias exactas y la tecnología, así como la formación de capital humano.

La Universidad de Chile, fue uno de los dos proyectos adjudicados a la Corporación.

Con el número de proyecto ACT192144, y titulado “Novel drugs and drug delivery systems for the treatment of hypertension”, el Prof. Morales Montecinos, trabajará liderando el grupo de investigadores, entre los cuales se encuentran los profesores Felipe Oyarzún, académico del mismo departamento y Eduardo Soto, académico del Departamento de Química Orgánica y Físico Química de nuestra Facultad.

El equipo también estará integrado por la investigadora de la Universidad Andrés Bello, Eyleen Araya, y los investigadores de la Universidad Católica, María Paz Ocaranza y Jorge Jalil.

Según señaló el Prof. Morales Montecinos, “el proyecto se llama nuevos fármacos y nuevos sistemas de entrega de fármacos porque acopla estas dos cosas. Primero los péptido miméticos como una nueva vertiente de farmacología alrededor de la Angiotensina 1-9 y después estos sistemas de entrega para controlar la velocidad de acción utilizando parches bucales e implantes. Todos estos desarrollos además se sitúan bajo el paragua de la hipertensión como enfermedad sobre la cual queremos actuar”.

El espíritu del proyecto es “desde la perspectiva más farmacéutica, desarrollar nuevas moléculas y nuevos sistemas de desarrollo de moléculas que permitan una gama de velocidades de entrega; y el equipo de hipertensión nos va a permitir desafiar todas estas posibles formulaciones frente a la enfermedad y así vamos a poder conocer cuáles son las mejores estrategias, desarrollar nuevos candidatos y a lo largo de 3 años esperamos poder validar al menos preclínicamente, con altos estándares de trabajo preclínico, modelos que después puedan seguir hacia otras fases tecnológicas”. “Idealmente que puedan entrar a fases preclínicas de estudio apoyados con la colaboración de alguna industria que nos permita acceder a los niveles de financiamiento que se requerirían para hacer estudios clínicos”, dice el Prof. Morales Montecinos.

El monto asignado al proyecto es de 150 millones de pesos anuales por los 3 años, es decir, un total de 450 millones de pesos.

Prof. Morales Montecinos se refiere a detalles del proyecto

Según señaló el Prof. Morales Montecinos, “este proyecto colaborativo lo tenía hace mucho tiempo en mente y había visualizado distintas vías por donde ejecutarlo. Mi equipo de trabajo, el Laboratorio de Drug Delivery que dirijo, se dedica a desarrollar sistemas de entrega para fármacos cuando estas moléculas tienen una dificultad para ejercer su efecto terapéutico de la forma más eficaz. Esto se puede manifestar desde que la molécula tenga dificultad para llegar al sitio de acción o que presente problemas para poder llegar en concentraciones suficientes, y que entonces se deban administrar grandes cantidades. Todo esto podría exponer al cuerpo completo al efecto del fármaco, cuando en realidad se necesita en una sola región del organismo”, explica el investigador.

Agrega que dado que su equipo de trabajo investiga no desde una patología sino desde los problemas físico químicos y de administración de moléculas, su objetivo es desarrollar nuevas tecnologías que viabilicen las terapias en enfermedades específicas clave. “El anillo lo pensé desde esta perspectiva, de generar un equipo de trabajo que mira una diversidad de enfermedades y una infinidad de sistemas de administración, pero, cuando empecé a aterrizar la idea en algo más concreto es que decantamos como equipo en desarrollar terapias más eficaces para el manejo y tratamiento de la hipertensión”, explica.

Señala que la propuesta busca mejorar limitaciones farmacocinéticas de la angiotensina 1-9 con modificaciones que se trabajarán en colaboración con Eyleen Araya, de la Universidad Andrés Bello, que ha trabajado en péptidos miméticos que son alternativas a los péptidos convencionales en cómo se configuran tridimensionalmente. En esta nueva versión, las nuevas moléculas mantienen su eficacia terapéutica y aumentan su estabilidad y así es posible modificar su farmacocinética”.

Otra vertiente de la investigación tiene que ver con desarrollar sistemas de administración de estas moléculas que sean más racionales y amigables para la administración de moléculas para pacientes. “La tecnología bucal que hemos desarrollado con mi equipo de laboratorio nos va a permitir elaborar sistemas de acción rápida que simularían la velocidad de una inyección pero sin la necesidad de agujas para que la molécula ingrese rápidamente al organismo y además, junto a la experticia del Dr. Felipe Oyarzún y Dr. Eduardo Soto, vamos a desarrollar sistemas de liberación ultra lenta para elaborar implantes”.

Indicó que esto último es relevante “porque una infusión es una forma de controlar en un periodo de tiempo muy largo una entrega sostenida del medicamento y eso es lo que queremos lograr con el sistema ultra lento: tener por una ventana de tiempo prolongada con una intervención, que sería este implante subcutáneo que esté permanentemente entregando un nivel estable del fármaco”.

A este equipo de suman María Paz Ocaranza y Jorge Jalil, ambos investigadores de la Universidad Católica expertos en modelos in vitro e in vivo de distintas progresiones de la hipertensión.

El Prof. Javier Morales Montecinos señala las otras dimensiones del proyecto Anillo y que son aquellas que propician la formación de capital humano avanzado. “Este proyecto no sólo nos permite formar nuevos doctores sino también investigadores postdoctorales. Además, ejecutaremos cursos atingentes a las áreas de trabajo del Anillo y una fuerte agenda de acciones de extensión en espacios no-académicos”.

Proyecto enseñará sobre la hipertensión en clubes de ancianos de la comuna de Independencia

Al respecto comenta que a través de la Municipalidad de Independencia van a desarrollar acciones con clubes de ancianos para difundir información sobre la hipertensión. “Vamos a diseñar un librillo que podamos llevar a estos clubes para que puedan conocer de la patología, vida sana conducente a un buen envejecimiento, y conocer en lo que estamos trabajando en el proyecto de investigación”. Por otro lado, “conectaremos con la Sociedad Chilena de Hipertensión y la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para poder participar con ellos en acciones en el mes del corazón y el mes de la hipertensión”.

Cooperación internacional con expertos

Otra dimensión de este Anillo de Investigación se ocupa de promover la cooperación internacional, vinculando al equipo de investigación con colaboradores internacionales de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Austria, España y Sudáfrica. El equipo de cooperación internacional incluye expertos en desarrollo de sistemas de liberación, desarrollo de metodologías analíticas, síntesis y análisis de péptidos y fármacos biológicos, y angiotensina como molécula clave en la hipertensión. Esta red de investigadores visitarán el Anillo y también serán sitios de vinculación de los estudiantes participantes en este proyecto.

Objetivos de los Anillos de Investigación de CONICYT

Los objetivos específicos a los que apuntan los Anillos de Investigación son fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario.

Para ello, el Programa de Investigación Asociativa fomenta la conformación de grupos de investigación científica, sin distinción de disciplina, en el seno de las instituciones de investigación, las que pueden postular en forma individual o asociada, con el fin de fortalecer tanto el desarrollo de las ciencias exactas y la tecnología, como la formación de capital humano al interior de éstas.

Nuestra Facultad felicita al Prof. Javier Morales Montecinos y a los profesores que serán parte del proyecto Anillo CONICYT!!

Dirección de Extensión y Comunicaciones. Diciembre 20 de 2019.

Diversas inquietudes expusieron ante la Comisión de Medioambiente la Fundación Terram, el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respecto del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La iniciativa en debate tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Desde Terram se refirieron a los aspectos problemáticos de la iniciativa, tales como el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, compensaciones en biodiversidad y biobancos de compensación.

Desde el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) manifestaron que la desafectación de parques marinos debe realizarse por ley. A su vez, solicitaron cumplir con el principio de adicionalidad en compensaciones, esto es: acciones de restauración. Además, coincidieron en no incluir instrumentos específicos en la ley como el banco de compensación.

En tanto, desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile plantearon que se debe analizar cómo el sistema de áreas protegidas puede expandirse a aquellas áreas del territorio terrestre y marino que no cuentan con protección adecuada o que sean importantes en proveer conectividad a la red de áreas protegidas.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

Fuente: www.diarioconstitucional.cl

Los incendios forestales en Chile han ido en aumento en los últimos años y en escalada, en cuanto su extensión, intensidad y daño causado.

De hecho, según los datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el último medio siglo la cantidad de incendios ha aumentado más de 17 veces, pasando de los 435 focos a más de 7.129, e incrementando enormemente la superficie dañada, desde las 19.600 a 80.064 hectáreas (ha) consumidas en 2019 -eso sin contar las casi 500 mil ha que fueron arrasadas en el verano de 2017- con un daño nacional histórico sin precedentes, impactando principalmente los ecosistemas donde habitan diversas especies de flora y fauna.

“Todas las especies que componen la biodiversidad de un determinado ecosistema bajan significativamente después de un incendio y, con el tiempo, puede volver a valores iniciales si los procesos naturales de recuperación no son afectados por otras causas, o si bien, son asistidos para asegurar su éxito. Sin embargo, en algunos casos las pérdidas pueden ser irrecuperables”, explica Rafael García, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción.

“Más allá de las diferencias en las adaptaciones entre la flora y la fauna para evadir o soportar el fuego, el mayor cuidado debe estar en aquellas especies de plantas y animales cuya distribución actual está limitada a pequeños fragmentos de bosques aislados, en donde los incendios pueden ocasionar extinciones locales o la pérdida definitiva de una especie en su hábitat natural”, agrega.

En Chile central, por ejemplo, hay especies emblemáticas a nivel nacional como el ruil (Nothofagus alessandrii) y el queule (Gomortega keule), también especies menos conocidas pero igualmente importantes como el palote de Camosseight (Paraxeropsis Camousseight), o el lagarto gruñidor de valeria (Pristidactylus valeriae).

Al respecto, Andrés Meza, ingeniero forestal y Coordinador Nacional del Programa de Restauración Ecológica de Conaf señala que “los incendios tienen un comportamiento muy heterogéneo en el territorio, así como en los efectos y daños reales. Esto está directamente relacionado con el nivel de intensidad del incendio y las características del medio natural en cada sitio. Por esta razón, las decisiones d restauración deben tomarse en base a la información de cada caso, para centrarse en las zonas más intensamente afectadas que tienen menor posibilidad de respuesta al daño.

El experto agrega: “la restauración ecológica es por definición un proceso de largo plazo que se inicia con acciones destinadas a apoyar la reacción del medio natural a una determinada alteración”.

Si bien el impacto en la biodiversidad es enorme, hay especies que tardan menos tiempo en recuperarse. Aunque la rapidez del proceso dependerá principalmente de la intensidad del incendio y del estado de conservación del bosque antes del incendio.

“Si la intensidad es muy alta, la capacidad de recuperarse es más baja. Del mismo modo, si el bosque ya se encontraba degradado es muy poco probable que vuelva a las condiciones anteriores al incendio. En general, la vegetación responde rápidamente después del paso del fuego. A la primavera siguiente las hierbas colonizan los sectores quemados y, entre cinco y diez años después de un incendio de baja o media intensidad, las diferencias con un bosque que no ha sido quemado son bajas”, explica el científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

La rapidez con que se regenera un bosque afectado por el fuego, depende de la intensidad del incendio y del estado de conservación del bosque antes de éste.

Asimismo, García explica que los bosques más propensos a los incendios son aquellos de menor tamaño, con menor cobertura arbórea y mayor proporción de hierbas y arbustos exóticos.

Por lo mismo, las mayores amenazas para la recuperación de estos bosques –dice el científico del IEB- no sólo pasa por la probabilidad de quemarse nuevamente, también están expuestos a “la entrada de ganado que limita la regeneración de la vegetación nativa, y favorece la colonización de hierbas exóticas a través de sus fecas, además de las acciones de aprovechamiento de los árboles quemados para leña o madera que, en la mayoría de los casos, siguen vivos pese a tener su follaje y corteza chamuscados”, afirma.

Los incendios forestales no solo afectan la naturaleza, también a las personas y sus comunidades. Considerando este aspecto en un esfuerzo común entre la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se está implementando el proyecto “Piloto de Innovación Territorial en Restauración Post Incendio para la Región del Maule 2017-2020”, en la localidad de Rastrojos en la comuna San Javier. Este busca fortalecer la resiliencia frente a futuros desastres, incluyendo la prevención y la diversificación productiva de esta comunidad campesina de la región del Maule.

Además, para apoyar las actividades de restauración y de educación ambiental se elaboró el “Cuaderno de Identificación de Flora local”, que incluye 21 especies nativas presentes en la localidad de Rastrojos, tales como espino, boldo, quillay, maqui, entre otras. “El cuaderno que fue elaborado en conjunto con la comunidad local, fue entregado a los vecinos y estudiantes en una ceremonia realizada en la escuela rural del sector. La presentación de este libro es un hito relevante del proyecto, que busca justamente crear territorios más amigables y sustentables, que den respuestas a las necesidades de sus habitantes”, señala el Coordinador del Programa de Restauración Ecológica de Conaf, Andrés Meza.

Este tipo de iniciativas toman relevancia tomando en cuenta que, según las proyecciones del Ministerio de Agricultura, nuestro país enfrentará una difícil temporada de incendios forestales este verano, ya que se estima que el fuego podría quemar hasta 120.000 hectáreas.

Las principales causas son principalmente el cambio climático, la falta de políticas públicas y la prevención.

“La relación entre cambio climático y el aumento de incendios es innegable. En Chile central se observa una tendencia a disminuir las precipitaciones y a un aumento de las temperaturas. La mega sequía que ha experimentado la zona central en la última década, ha generado variados problemas socioambientales, con veranos cada vez más calurosos y secos que hacen disminuir la humedad dentro de los bosques, aumentan las superficies de vegetación seca como la hierbas, aumentando así, las probabilidades de ignición y la velocidad de propagación de los incendios forestales”, señala el científico del IEB, Rafael García.

Se estima que el fuego podría quemar durante este verano hasta 120.000 hectáreas de bosques.

Por su parte, el experto de Conaf, Andrés Meza, explica que “hay una necesidad urgente de fortalecer el trabajo conjunto de actores de la comunidad. En este esfuerzo hay actores públicos y privados que deben aportar los recursos (materiales y humanos) para fortalecer las capacidades en el territorio. Hay que superar la idea de que enfrentar esta amenaza es solo responsabilidad del Estado, que por cierto la tiene y de manera importante. Pero este fenómeno nos pone ante un desafío mayor que requiere muchas más voluntades, especialmente de aquellos que intervienen en la planificación, gestión y/o uso de los territorios”.

En este sentido, Meza es enfático en que se requiere enfocar los esfuerzos en la educación para la prevención de los incendios forestales a todo nivel, no sólo a la comunidad, sino que también a las empresas, que deben asumir un compromiso mayor con los territorios.

Para cumplir con estos objetivos, en pasado octubre el Presidente Sebastián Piñera lanzó el “Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales” para la temporada 2019/2020, que considera el mayor desembolso de recursos de la historia de Chile.

Entre el sector público y privado se destinarán cerca de $120 mil millones para combatir el fuego. El programa considera 2.515 brigadistas disponibles para el combate de incendios, distribuidos en 238 brigadas entre Atacama y Magallanes, a los cuales se sumarán 3.400 brigadistas del sector privado. A la vez, se contará con una flota total de 107 aviones y helicópteros.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el gobierno pasado elaboró la “Política Forestal 2015-2035” con metas de restauración del patrimonio forestal deteriorado, erosionado o fragmentado, y que pone énfasis en las pequeñas y medianas propiedades.

Asimismo, existen compromisos internacionales en el ámbito de la restauración ecológica en las áreas protegidas del Estado, a través de la Contribución Nacional Determinada (NDC) de Chile, instrumento definido por el Acuerdo de París de 2015, durante la COP21 de Francia, comprometiendo el manejo sustentable y recuperación de bosques nativos al año 2030.

“Sin embargo, no será posible avanzar en el cumplimiento de estas metas sin resolver urgentemente las fallas estructurales y sistémicas que impiden el desarrollo e implementación armónicos de los mecanismos de planificación territorial, y su respectiva regulación, para el uso de los territorios”, dice Andrés Meza de Conaf.

Por otra parte, los análisis realizados por Conaf demuestran que un alto porcentaje de los incendios forestales es producido por la acción intencionada o accidental de las personas como las dos primeras causas detectadas. Asimismo, las actividades de distinta índole que se realizan en el medio rural generan también un importante número de incendios cada año.

El paso más complejo es elaborar un plan de prevención con un enfoque ecosistémico, en el cual se insertan los paisajes naturales, urbanos, de cultivos forestales y agrícolas que se van mezclando.

Para Rafael García, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción “la prevención de incendios tiene un presupuesto muy inferior al del combate actualmente. La educación acerca del mal uso del fuego y las consecuencias sociales y ambientales de los incendios debieran ser parte del currículum escolar. Por otro lado, deberían aumentar los esfuerzos para tener reuniones de trabajo periódicas con las comunidades urbanas y rurales que viven en zonas de riesgo de incendios, con charlas e intercambio de experiencias en el manejo de la vegetación y de las áreas cercanas a viviendas para disminuir la propagación del fuego a sus casas”.

Según los expertos, el paso más complejo es llegar a una prevención con un enfoque ecosistémico, en el cual se insertan los paisajes naturales, urbanos, de cultivos forestales y agrícolas que se mezclan y que requieren un manejo diferenciado.

“Debieran existir herramientas que permitan recuperar y restaurar aquellas zonas quemadas, para evitar que vuelvan a convertirse en sectores ideales para la generación y propagación de nuevos incendios. Deben ser restaurados a la vegetación nativa propia del sector promoviendo la heterogeneidad en composición y estructura que permita tener ecosistemas más sombríos y húmedos, y más resilientes a la acción del fuego. De esta forma la restauración de las zonas quemadas no solo permite recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a ella, si no también se transforma en una herramienta de prevención de nuevos incendios”, enfatiza García.

Fuente: www.latercera.com

Proyecto seleccionado en Anillos de Investigación en Ciencia Antártica, liderado por Eduardo Castro de la Universidad Andrés Bello, busca revelar cómo estos elementos son transportados por el aire y permean el Continente Blanco.

Un total de doce proyectos de investigación asociativa fueron adjudicados en el marco de la convocatoria para nuevos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y de Investigación en Ciencia Antártica que realiza la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a través de su Programa de Investigación Asociativa.

Los Anillos en Investigación en Ciencia Antártica cuentan con el respaldo del Instituto Antártico Chileno (INACH) en su ejecución, brindando apoyo al desarrollo e implementación de las actividades de los proyectos que se realizan en territorio antártico a partir del verano polar 2020-2021, integrando la LVII Expedición Científica Antártica (ECA 57).

El proyecto que fue seleccionado en esta línea se denomina “Transporte de largo alcance de xenobióticos y microorganismos: teleconexiones e influencia en los ecosistemas territoriales” (“Long-range transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconnections and influence on territorial ecosystems” en inglés), de Eduardo Castro Nallar, profesor asociado en el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello. En tanto, este estudio recibirá la colaboración de investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca y Universidad Mayor.

El objetivo principal de este proyecto es entender cómo los microorganismos y contaminantes de acción humana de distintas partes del mundo son transportados por las corrientes de aire hacia la Antártica, además de poder indagar cuál sería el potencial impacto de estos sobre la biota terrestre, utilizando como modelo las dos plantas vasculares nativas del Continente Blanco Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis.

“Queremos saber de dónde vienen esos microorganismos, qué propiedades metabólicas tienen, y si es que se correlacionan con la ocurrencia de contaminantes orgánicos que se han detectado en la Antártica. Además, queremos desarrollar modelos que no solo nos permitan entender cómo migran estos contaminantes y microorganismos, sino que también cómo el cambio climático va a afectar estos patrones de migración. Por ejemplo, nos gustaría entender si es que los flujos de microorganismos van a aumentar o disminuir, si es que los microorganismos que migran van a ser más de un tipo que de otro, y si esto va a ser diferente o no bajo tres escenarios de cambio climático de acuerdo a las proyecciones del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)”, comenta Castro.

La novedad de esta propuesta radica en abordar el problema de forma multidisciplinaria, desde biología molecular, hasta biogeoquímica, pasando por climatología, genómica y metagenómica, botánica y ecología microbiana. Con utilización de técnicas experimentales y computacionales para entender las causas y consecuencias de la diversidad genética microbiana, empleando secuenciación de alto rendimiento y bioinformática para avanzar en el entendimiento de problemas ambientales. El grupo investigativo contempla igualmente la formación de estudiantes de pregrado y doctorado, e investigadores postdoctorales, además de la realización de acciones de divulgación y comunicación de la ciencia.

De igual manera, el investigador se dedica a estudiar las comunidades microbianas en la columna de agua en fiordos de la Patagonia, con énfasis en posibles vínculos con la acuicultura, además de trabajar en el desarrollo y evaluación de métodos para análisis de comunidades microbianas y filogenética.

«Efecto Eureka» mostrará la vida de destacados científicos en disciplinas como la astronomía, geología, biología o psicología.

Desde este jueves, disciplinas como la astronomía, geología, biología o psicología serán parte del nuevo programa “Efecto Eureka”, serie documental que en cinco capítulos de una hora de duración mostrará la intimidad de un grupo de destacados investigadores y su aporte al desarrollo científico del país.

La serie, producida por Neurona Group y parte de un proyecto Explora CONICYT, abordará la vida de jóvenes investigadores destacados de diversas regiones del país, dando a conocer sus sueños, pasiones, hobbies, círculo familiar y su trabajo en terreno.

Cada capítulo tiene una duración de una hora y se cuentan dos historias, de un científico y una científica: Las mujeres son Millarca Valenzuela, geóloga experta en meteoritos cuyo mayor sueño desde pequeña es volar; Amelia Bayo, astrónoma española de Valparaíso, quien además de impulsar en Chile la fabricación de espejos para telescopios gigantes es una apasionada por el piano y el básquetbol; Cristina Dorador, microbióloga que busca bacterias extremófilas en el desierto de Atacama y músico, quien volverá a tocar contrabajo por primera vez tras su maternidad frente a sus hijos; Liliana Pezoa, administradora de la Reserva Costera Valdiviana, quien trabaja por conservar el bosque nativo junto a la comunidad Mapuche de Huiro y es apasionada por el telar; y Carolina Simon Gutstein, paleontóloga brasilera y buzo que estudia los fósiles marinos en la Formación Navidad en la región de O’higgins.

Los científicos por su parte, son representados por Gonzalo Pimentel, arqueólogo en San Pedro de Atacama quien creó junto con los pueblos originarios el Parque Arqueológico Chug Chug para proteger los geoglifos milenarios; Mylthon Jiménez, ecólogo cuyo sueño es crear en Valdivia un memorial que recuerde la tragedia nuclear de Hiroshima con la plantación de especies sobrevivientes traídas de Japón; Gonzalo Bacigalupe, psicólogo experto en resiliencia ciudadana ante desastres que tiene un gran talento en la pintura y expondrá sus obras por primera vez; Pablo Salucci, geógrafo estudioso del cambio climático en ciudades cuya pasión es componer música y hacer aeromodelismo junto a su hijo; y Christian Salazar, geólogo experto en paleontología quien llevará por primera vez a su padre a buscar fósiles al Cajón del Maipo, quien lo inspiró en el camino de las ciencias.

“Es un recorrido íntimo por la vida de personas que han hecho de la ciencia su motivo de vivir. Pero que además son personas comunes y corrientes que tienen pasiones, sueños y vidas sumamente interesantes y multifacéticas. Por eso el objetivo de la serie es inspirar y poner en valor nuestro patrimonio humano-científico, a través estas personas con sus alegrías y sus dificultades, pero además busca mostrar el trabajo en terreno y a Chile como gran laboratorio natural”, señala Andrea Obaid, directora del proyecto.

El estreno de “Efecto Eureka” será este jueves 26 de diciembre a las 20:30 horas y tendrá repeticiones los días viernes a las 8:30 y 19:30 horas; miércoles a las 13:30 horas, sábados a las 18:30 horas y domingos 18:30 horas, por Canal 13C.

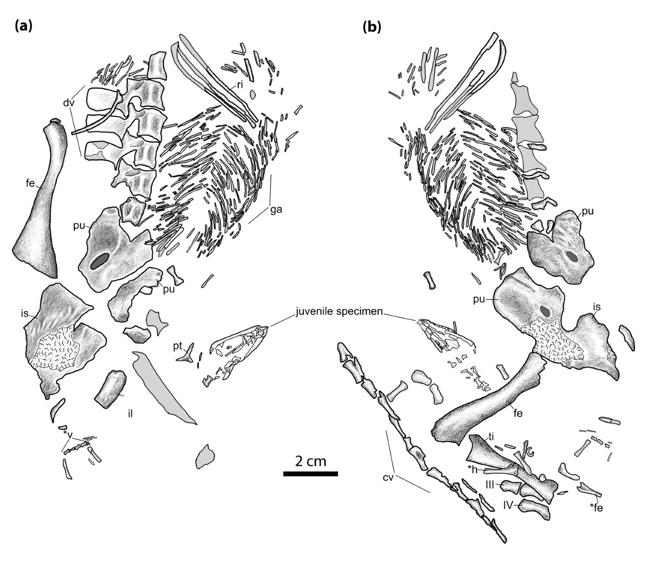

Hace más de 300 millones de años los vertebrados protegían a sus crías, al menos de acuerdo con un fósil descubierto en Canadá, hallazgo publicado el lunes.

La escena fosilizada muestra un vertebrado adulto que envuelve con su cola una cría, en un gesto de protegerla, lo que constituye el ejemplo más antiguo de cuidado parental en vertebrados.

Ambos animales de una especie hasta ahora desconocida de “varanopidae” que se asemeja a los lagartos actuales, pertenecen a la extinta familia de los synapsidas, vertebrados terrestres de los que descienden los mamíferos.

Los fósiles, de unos 309 millones de años, se conservaron parcialmente en los acantilados de Nueva Escocia, en Canadá: uno corresponde a un adulto, de 20 a 30 centímetros de largo, y el otro a una cría de unos 8 centímetros, colocado detrás de la extremidad posterior y rodeado por la cola, describe la revista Nature Ecology & Evolution.

Universidad Carleton

Universidad CarletonEl estudio sugiere que el adulto protegió a su cría rodeándola con su cola, creando una especie de capullo familiar, comportamiento que sugiere que estos animales proporcionaron “cuidado parental” a sus crías, “ayudándolas a sobrevivir”, dijo PAF Hillary Maddin, investigadora de paleontología de vertebrados en la Universidad de Carleton en Ottawa.

“Quizás se estaban escondiendo de los depredadores. Parece que quedaron enterrados muy rápidamente y murieron por eso”, explica la investigadora.

Es el ejemplo más antiguo conocido de cuidado parental postnatal (también llamado cuidado parental extendido) en vertebrados, 40 millones de años anterior al descubrimiento anterior, en Sudáfrica.

Como cuidado parental se define cualquier comportamiento de los progenitores, machos o hembras, destinados a mejorar las condiciones y expectativa de vida de sus crías luego del nacimiento.

Universidad Carleton

Universidad Carleton

Estas estrategias ahora las usan ampliamente la mayoría de los vertebrados (aves, reptiles, mamíferos, peces).

“Nuestro descubrimiento sugiere que este comportamiento apareció muy temprano en el linaje que condujo a los mamíferos”, dijo la investigadora.

Además permite “comprender mejor la evolución” de los primeros vertebrados, que hace unos 320 millones de años, se separaron en dos ramas, en una de ellas estaban los synapsidas (como estos fósiles) de los que descienden los mamíferos y en la otra los reptiles, incluidas las aves.

Los dolores de cabeza y la dificultad para dormir pueden ser síntomas de presión arterial alta, pero también pueden deberse a una afección subyacente.

La mayoría de las veces, la presión arterial alta no tiene síntomas. Es conocido como el asesino silencioso.

Los síntomas que las personas pueden pensar que se deben a la presión arterial alta incluyen:

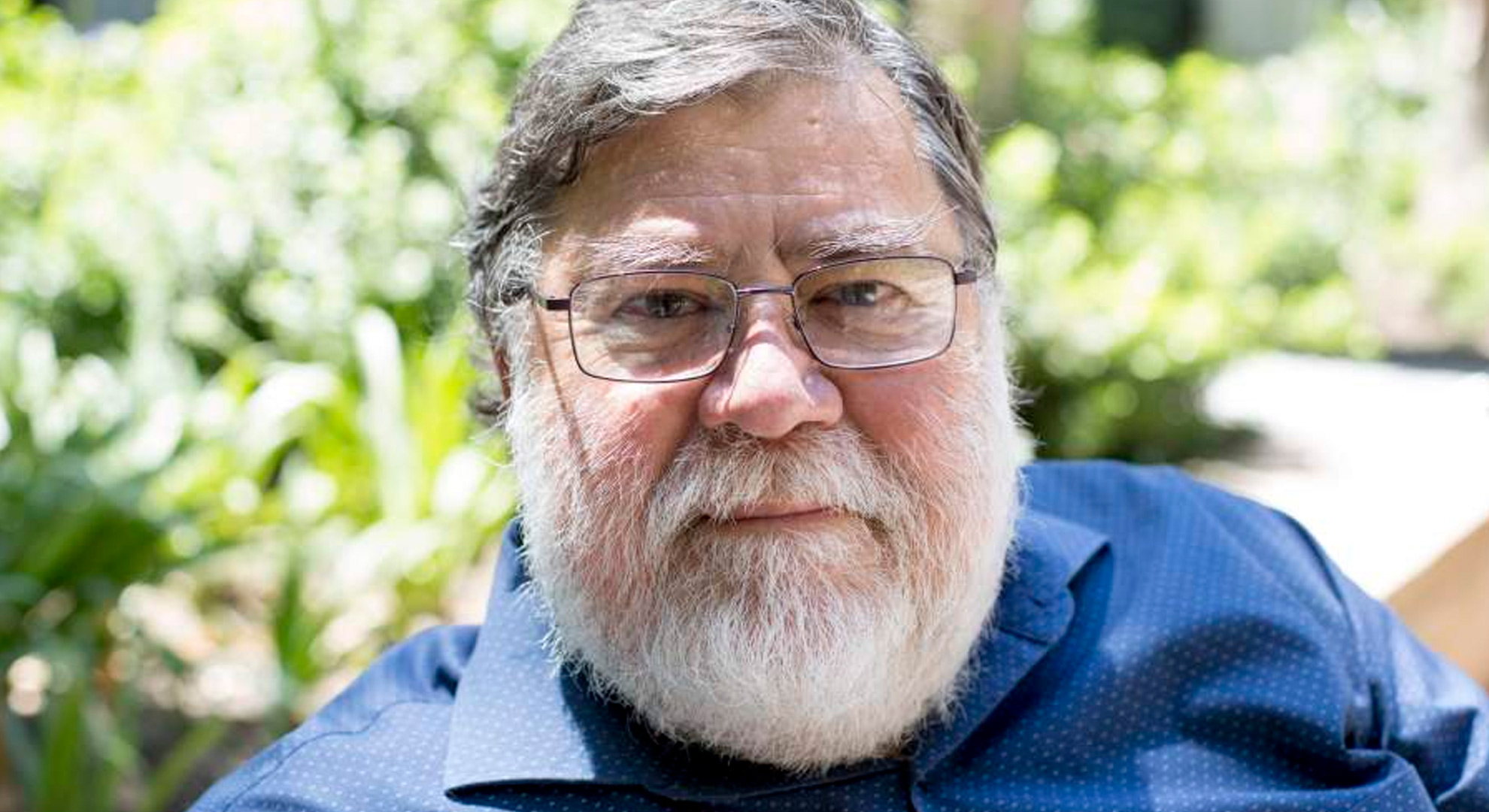

Este iba a ser el año del medioambiente: Chile sería sede de la COP25 y Greta Thunberg, una visita ilustre. Pero no ocurrió así. El destacado biólogo dice que perdimos una gran oportunidad, pero reconoce que la crisis social tiene una urgencia mayor. El primer ecólogo en recibir el Premio Nacional de Ciencias advierte que tenemos sólo una década para actuar contra el cambio climático, pero no ve negro el futuro porque confía en las nuevas generaciones.

El biólogo Fabián Jaksic ha dedicado más de 40 años de su vida al medioambiente. Una de sus líneas de investigación consistió en clasificar la fauna de todos los vertebrados y escribir el libro Ecología de los vertebrados de Chile (1997). También logró determinar cuál es el rol de distintas especies en los ecosistemas. En 2018, se convirtió en el primer ecólogo en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Sin embargo, la vida de Jaksic pudo ser contada desde otra vereda, una perteneciente a uno de los principales enemigos del medioambiente. “Es cierto. Estuve muy cerca de trabajar en el sector del petróleo”, dice.

Jaksic nació en Punta Arenas en 1952, cuando recién se había fundado la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y ese combustible era oro para los puntarenenses. Su padre hizo carrera en esa compañía y su madre también trabajo ahí. Eso lo impulsó a elegir ENAP para realizar su práctica profesional y en el Laboratorio de Micropaleontología estudiaba a los microorganismos que entregaban pistas sobre dónde se podría hallar ese combustible. “Para mí, como hijo de enapino, era una bendición estar ahí”, dice.

-¿Qué piensa hoy de ese capítulo?

– El petróleo es como el cáliz que le ofrecieron a Jesucristo: “Aparta de mí ese cáliz, no lo quiero beber”. Es eso. El petróleo y el carbón son la tentación de conseguir rápido la energía que de otra manera nos costaría muchísimo.

– ¿Se imagina qué sería de su vida si se hubiera dedicado al petróleo?

– Soy buen analista, me habría dedicado a los negocios. En una de esas, estaría vendiendo y comprando valores futuros de petróleo en una firma comercial en Wall Street, pero con mis conocimientos de ciencia sí que me iría bien. Qué mejor que saber de inversiones y de ciencia para entender para dónde va la cosa.

– ¿Le costó ver al petróleo como “el enemigo”?

– Me costó y fue un proceso lento. Diría que a contar del año 2000 me tomé en serio el tema del cambio climático. Antes de eso decía “no creo, esta cuestión suena como a ciclo natural”.

– ¿Qué lo convenció?

– La evidencia que se ha acumulado es tan enorme, que hay que ser realmente ciego o tonto para no leerla y no entenderla.

– ¿Qué reflexión tiene de la urgencia climática de la actualidad?

– La parte grave se verá en 2050: ese año vamos a estar muriendo como moscas y nos habremos recuperado de esto. Hay un espacio de tiempo en que, o actuamos o se nos va de las manos. Ese período es entre el 2020 y el 2030. Eso pasa por hacer una tremenda renuncia de seguir usando el petróleo y el carbón como fuentes de energía barata. Vamos a tener que encarecer la forma de generar energía para nuestra existencia.

– ¿Cómo ve el futuro? ¿Muy negro?

– No lo veo negro, porque confío en la especie humana. Creo que ante el abismo somos capaces de echarnos un poco para atrás.

– ¿El mundo científico ha logrado traspasar el sentido de urgencia a la gente?

– Si lo que estaba pasando en Chile hasta el 18 de octubre era una señal, yo diría que la mayor parte de los científicos que estamos dedicados a temas de clima, biodiversidad y ecosistemas estábamos muy felices porque es increíble la conciencia ambiental que hay en Chile. Se nota en muchas cosas. Hasta antes del 18 de octubre, Santiago era una ciudad más o menos limpia. Hay una buena legislación de protección ambiental… buena hasta donde se puede y hasta donde alcanza la fiscalización, lo cual no evita que tengamos zonas de sacrificio. Pero en comparación con el resto de los países de América Latina, Chile estaba en una muy buena situación, y en particular me asombra que desde los cabros chicos hasta los universitarios son gente con más harta conciencia de la que yo jamás tuve.

Para Jaksic, actual académico de la Universidad Católica, el anuncio del gobierno de cerrar anticipadamente cuatro centrales a carbón, dos en Mejillones y dos en Ventanas, es una demostración de voluntad política. “¡Son cuatro centrales menos! Esos son actos concretos. Y ojo que Chile ha sido valiente y señero en ese sentido, cuando en la legislación eléctrica dijo que quería tener un 20 por ciento de la matriz en energías renovables al año 2025, y ocurre que llegamos al 20 por ciento antes del 2020. ¡Podemos! ¿Por qué no anticipamos, entonces, el cierre de las centrales a carbón? Hagámoslo”, dice.

Jaksic cuenta que su inclinación por la naturaleza nació casi por necesidad. En la Punta Arenas de los años 50, su mayor entretención era escuchar los mensajes que la gente, bastante incomunicada en esa época, se enviaba a través de la radio local: “Juan, te mando una encomienda, llega el martes”. Como los meses de frío pasaba encerrado en la casa, el niño Jaksic aprovechaba el verano para hacer excursiones y acampar con su hermano y con sus amigos, ir al campo, observar y recolectar cosas, salir a pescar y a cazar pájaros con hondas. De eso último, hoy se arrepiente.

A Jaksic le gustaba coleccionar. Juntaba estampillas, tapas de botellas, insectos, rocas y pequeñas botellitas de tragos, y después buscaba patrones para clasificarlas. Sin saberlo, estaba dando sus primeros pasos como científico.

A los 13 años se trasladó con su familia a Santiago, específicamente a La Florida, comuna que todavía era un lugar de pequeños campos, y su mundo cambió del cielo a la tierra. Probó frutas que nunca había visto –como los damascos, las ciruelas, la uva o la sandía- y pasaba encaramado arriba de los árboles frutales. En la zona central encontró una variedad desconocida para él de insectos, aves, mamíferos y reptiles. “Aunque no me creas, yo no conocía las ranas ni las lagartijas porque en Punta Arenas no habían, nomás. En La Florida, en la noche los sapos no nos dejaban dormir porque se pasaban toda la noche cantando. Por una parte era mágico poder dormir con las ventanas abiertas, pero con ellos era casi imposible cerrar los ojos”, dice.

A comienzos de los 70, Jaksic buscó una carrera para estudiar a los animales y la única que existía era Medicina Veterinaria. Como no se veía ayudando a parir a las vacas, dos años después se cambió a Licenciatura en Biología en la U. de Chile, porque quería aprender a hacer ciencia. “En esos años, la Facultad de Ciencias era muy elitista y reduccionista, muy centrada en la biología celular”, recuerda. El medioambiente no era tema y en ese contexto, Jaksic y un grupo de siete amigos que compartían sus inquietudes eran los bichos raros. Los hippies.

“Nos decían ‘los cortapalos’, los que queríamos andar por el bosque abrazando árboles. Nos trataban mal. De hecho, cuestionaban que lo que hacíamos fuera ciencia”, dice él, que en ese tiempo era reconocible por su pelo largo y anteojos tipo John Lennon. Escuchaba a Jimi Hendrix, Led Zeppelin y música sicodélica de la época y, dice, no se privó de nada, tampoco de las drogas. “Eso no lo desconozco. Yo experimenté todo lo que quise cuando joven. Probé de todo, excepto el homosexualismo”.

El golpe de Estado y el toque de queda le arruinaron la fiesta, pero a fines de esa década se ganó una beca y partió a California para realizar un doctorado en Zoología. “Llegué a allá y retomé rápidamente la fiesta. Estaba en mi salsa”, dice.

El movimiento ecologista en Estados Unidos ya había dado pasos importantes. En los 60 se realizaron protestas contra los ensayos nucleares y los derrames de petróleo, y la bióloga marina Rachel Carson había publicado el libro Primavera silenciosa, donde denunciaba que el uso de pesticidas estaba provocando enormes riesgos para la salud humana y terribles efectos para la flora y fauna. En California, Jaksic dice que se encontró con muchas cosas que lo sorprendieron. “Uno, la gente reciclaba la basura. Dos, eran tremendamente conscientes del agua, al punto de que era de mal gusto tirar la cadena del water cuando uno iba a hacer pipí; había que dejarlo ahí hasta que se juntaran varios y después tirar la cadena. Tres, se fijaban de dónde venía un producto. Por ejemplo, todo el mundo sabía que no había que comprar productos que tuvieran algún tipo de inversión en Sudáfrica porque ese país mantenía el apartheid. Ese tipo de cosas eran bien chocantes para mí, que venía de una dictadura en Chile”.

En California se enteró de que existía algo llamado estudios de impacto ambiental, y si una empresa pretendía levantar un proyecto debía, como requisito previo, evaluar sus efectos. “Yo veía a mis colegas zoólogos que les pagaban 100 dólares por día por ir a determinar qué especies de lagartijas existían en un área donde se iba a hacer algo. ¡100 dólares al día! Que una empresa por regulación del Estado fuera capaz de gastar esa plata por un proyecto de desarrollo para saber qué organismos había, lo encontraba increíble. Después fui entendiendo que una sociedad más rica tiene que hacerse cargo de todos los costos que involucra el usar el medioambiente”, explica.

Precisamente, Jaksic participó en la elaboración de la Ley de Bases del Medio Ambiente chilena, que se promulgó recién en 1994, y donde se estrenan los estudios de impacto ambiental en el país. “Hasta antes de esa norma, a las empresas no les interesaba el cuidado del medioambiente. Para nada”, dice.

– ¿Qué le parece la calidad del medioambiente en Chile?

– Nosotros tenemos el medioambiente que podemos pagar. Si queremos un medioambiente prístino, entonces nos saldría carísimo. Si no nos importa para nada, entonces hagámoslo pedazos y después de eso nos vamos a vivir a Marte. Por supuesto que yo estoy en un punto intermedio. No somos un país desarrollado, somos un país de menos de 30 mil dólares per cápita de PIB, no nos da para tener leyes que protejan tanto el ambiente (…) Lo que sí, yo quiero el mejor medioambiente para el desarrollo de mis hijos. El mío ya no importa mucho, yo ya estoy agotando mi elástico, a mí me fue bien en este planeta; quiero que también les vaya bien a los míos”.

La experiencia en California le sirvió a Jaksic para cambiar sus propios prejuicios sobre el movimiento ambientalista. “Yo me reía un poco de los verdes antiguos. Estoy hablando de los verdes de los años 60 y 70, del fundador de Codeff, (Godofredo) Stutzin. Pensaba que eran, cómo decirlo, abrazadores de árboles, que les gustaría estar abrazados a un árbol sacando energía del árbol, y qué sé yo. Curiosamente, es lo mismo que decían de mí después en la facultad. Yo no soy una persona espiritual, por lo que no me llegaba mucho ese mensaje. Sin embargo, esta gente logró poner en el debate el tema de la protección de nuestro ambiente. Después, el movimiento verde se fue haciendo cada vez más social”.

– ¿Se considera usted un ecologista?

– Yo soy proambiente en el sentido antropocéntrico: lo que debemos hacer es proteger el ambiente para que el ambiente nos siga protegiendo a nosotros. No estoy hablando de un altruismo, estoy hablando de una necesidad. Sin el ambiente que nos rodea estamos condenados a la muerte.

– ¿Ve a la población con una tendencia proambiente?

– Creo que hoy somos todos un poco más verdes. Ahora incluso el parrillero más degenerado estará pensando ‘chuta, ¿compro carne chilena o brasileña?’. Porque la brasileña es más barata, pero ellos queman el bosque tropical para hacer carne, o sea, en una de esas nos ponemos nacionalistas y no compramos más carne brasileña; acá en Chile no quemamos bosques para tener un bife. Hasta el parrillero puede hacer su contribución y lo digo porque yo soy parrillero. Yo genero CO2 con mi parrilla, esperando que con mis otras contribuciones, por ejemplo no tener auto, compense un poco eso.

– ¿Cree que hoy la ciencia y el activismo medioambiental van de la mano?

– No van de la mano, y de hecho, la ciencia va rezagada. El activista ambiental es aquel que percibe una amenaza al bienestar humano o de otra índole y sale a vocearlo a quien lo escuche y ojalá que lo capten los medios de prensa. Pero tienen una gracia: son como el canario de la mina, gente que se da cuenta muy rápidamente de que algo malo está ocurriendo. ¿A qué voy con esto? Los que primero se dieron cuenta de que algo malo estaba ocurriendo en el humedal de Valdivia con los cisnes de cuello negro fueron los locales, el grupo Acción por los Cisnes, y salieron a reclamar. Los científicos dijeron ‘no hay conteo de cisnes antes, no tenemos con qué comparar, no tenemos opinión’. Vamos rezagados a esas inquietudes ambientales. Pero también es cierto que eso ocurre porque tenemos que cumplir con los estándares del peso de la evidencia. El ambientalista no tiene por qué.

– ¿Chile perdió una oportunidad al no realizar la COP en el país?

– Sí, es lamentable, me da mucha pena, nos perdimos una tremenda oportunidad, pero hay que poner esto en contexto. ¿Es más importante la COP que la expresión del malestar social que hay en Chile? No. Pero ojo, distingamos lo urgente de lo importante. Lo importante es que el planeta sobreviva. ¿Es urgente eso? No, tenemos 10 años por delante. Primero resolvamos los problemas que tenemos acá. Lo importante va a seguir siendo el bienestar de las generaciones futuras de seres humanos, y lo urgente es gente que no tiene acceso a la salud, a la educación, etc.

– Con los informes sobre calentamiento global y la crisis climática, ¿cambia el sentido de urgencia de un ecólogo?

– Claro que cambia. Yo siento esa urgencia por lo que dejo de herencia a los míos y a la especie humana. ¿Quién de nosotros quiere que nuestros hijos vivan en un ambiente más empobrecido o más contaminado que éste?

Jaksic dice que la trayectoria de un científico es como una carrera de postas donde el investigador tiene cierto tiempo para hacer ciertas cosas. “Yo me las arreglé para mantenerme en la carrera hasta hace unos 10 años atrás. Ahí tomé una decisión”, dice. Lo que decidió hacer de ahí en adelante fue dedicarse a la administración para tratar de conseguir fondos de investigación “para que gente más creativa o más inteligente que yo pueda hacer lo que yo ya no puedo hacer, que es generar nuevo conocimiento”. Eso es lo que hace actualmente en su cargo de director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad UC (Capes).

En esta etapa, a Jaksic también le gusta dedicar tiempo a la divulgación científica. Su fin es que los jóvenes y que la gente de su generación logren entender que todas las personas razonan científicamente: “Yo espero que cuando la gente reciba una información se pregunte ‘y bueno, ¿cuál es la evidencia?, ¿por qué pasan las cosas?, ¿por qué subió el dólar? Y que pensemos en la cadena de consecuencias”.

– ¿La ecología llenó sus expectativas respecto a su curiosidad científica y su quehacer?

– Completamente. Yo creo que no me la hubiera llenado ni la astrofísica más amplia del mundo. El sólo conocer cómo funciona este planeta da empleo a muchísima gente, y encontré una disciplina que abarca todas las disciplinas, porque sin seres humanos no hay nada, no hay literatura, no hay historia, no hay ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, la literatura y la historia la hacemos nosotros, tenemos que existir nosotros como observadores para que exista el fenómeno que llamamos Tierra y naturaleza.

– ¿Llegó donde quería llegar?

– Sí. Y me pasé, también. No pensé que iba a llegar tan alto.